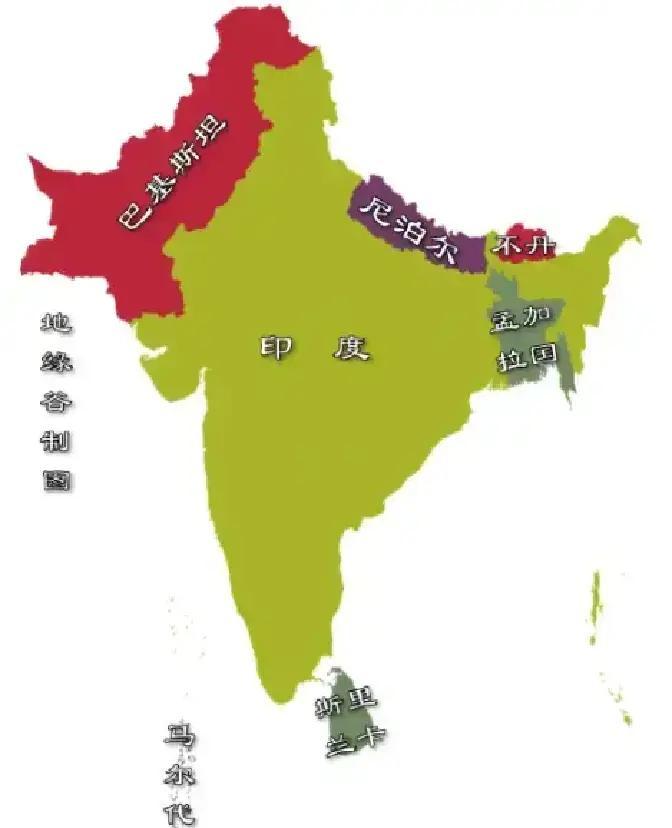

印度几位电厂的大老板,刚刚为了“能不能用中国设备”集体写信给他们政府,这事搁外人听着真叫人有点莫名的滑稽。 几年前,印度喊“去中国化”喊得震天响,人人都以为断了中国供应就能自己搞明白。结果政策下来了,说禁就禁。有本事就全用自家造,这步子迈出去,可有点大。啥都想学欧美,结果把基础产业给难住了。 国内厂家前脚揽订单,后脚就发现设备做得又贵又糙。锅炉、发电机、变压器一箩筐毛病。价格蹭蹭上,交货拖到没个准信儿。老板们天天拿着损益表发愁。老实说,哪是生意,真是陪练。再一算账,还能赚吗?很多人心里憋着劲。 也有老板想着,去求欧美支援。可欧美哪还玩什么燃煤电厂?环保压力顶头上,生产线都拆得差不多了。偶尔有点现货,贵得要命。服务周期是天数往上加,关键是人家老大哥心思也不在这,环保组织那边一闹腾,弄不好还丢了面子。 求转口买设备,还绕了一圈。美国和欧盟那边扯皮推诿,印度方面连议价的机会都没有。环保压力扛不住,价格谈不拢。到底哪里出问题?折腾了半年,大老板们会不会心里早就明白?可要面子的人,有几个肯捅破窗户纸。 中国这边,没什么花头,就是每台设备出货了还能给售后。几十年下来的经验,工艺路径熟,服务都到位。价格还一个劲地压,让人想骂又舍不得松手。 有人说,这就是现实。抛开虚头巴脑,是不是能点灯发电、少出故障,才是真理?再多的口号、再高的情怀,也填不上漏缝的锅炉。为什么?谁爱陪你多烧一夜蜡烛? 有意思的地方来了,印度政府卡着政策不松口,市场上一边挤着进口商,一边大老板集体告急写信。这信,话说直白点,就是自打嘴巴。嘴上不能用中国货,实际心里最踏实的,还是那几家中国厂牌。“印度制造”这局,真的走通了吗?可能只有他们自己心里有数。 围观很多人说,这不是市场规律,是产业链壁垒,不会一招鲜就能吃遍天。难道真是中国设备太猛,还是自己底气差?不过有些地方,老绕不过技术。现在还能硬撑多久?谁知道印度那边的最终决策怎么来。 远一点的说,中国出口的锅炉,用了十几年也没人抱怨。各种气候、故障全摊在售后服务里,前两年欧洲市场断过一次零配件,投诉反倒更少。 要说中国厂家的利润也不高,大多靠量取胜。什么叫行业标杆,很多老板其实都明白。 世界转得这么快,有些时候妥协比喊口号实用。可是,印度能不能低头,真的全看现实压力够不够。政策再硬,也挡不住老板收不回电费。怎么选,是拖一拖?还是忍一忍面子,重新买回中国造? 有谁想过,到了最难受的当口,那些被骂得最狠的中国设备,其实才是保底的底气。 现在信已经塞到政府桌上了,会松口换回中国货吗?也许谁都不敢打包票。 到底要情怀还是要灯亮,是不是买得起锅炉其实不重要,撑得起厂子才关键吧?你说要是再顶着禁令坚持,那电还供得上吗,或者很快就又得回头求设备?谁能说得准,到底哪个路才靠谱? 话说回来,你怎么看这些老板的选择呢?