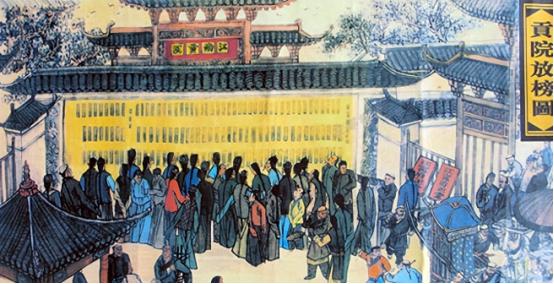

清代新科进士平均候选期为8年,那么做官之前如何维持生计呢? 清代的新科进士初入仕途都有一定的候选期,其时间长短取决于官缺的多寡。此外,也与殿试名次、保举题补等因素有关。 据统计,清代新科进士外放各省的平均候选期为8.1年,在候选期间,新科进士面临最大的问题就是经济收入。 这些读书人十年寒窗考中功名,本是光宗耀祖的事,可没等到实缺官职,就先遇上了生计难题——总不能抱着“进士”的名头喝西北风,尤其是那些家境普通的,在京城或候选地待着,房租、吃食、应酬哪样都得花钱,只能想办法自己谋生。 最普遍的出路就是教书,也就是古人说的“坐馆”。新科进士的学问和功名摆在那儿,对官宦人家、富商大族来说,是教自家子弟的绝佳人选。 这些人家要么想让孩子将来也考科举,要么想让子弟沾染点文气,都愿意花重金请进士当私塾先生。 通常是包吃包住,每个月还有固定的束脩,逢年过节东家还会额外打赏。有些名气大的进士,甚至能同时教好几家的孩子,收入相当可观。 他们不光教经书诗文,有时候还会帮东家处理些文书往来、写写书信对联,算是额外的“增值服务”,既赚了钱,又能维持士大夫的体面,不用放下身段做别的营生。 除了教书,脑子活络的进士还会去给地方官员当幕僚,也就是咱们常说的“师爷”。清代的官员很多是科举出身,懂读书但未必懂实务,像刑名、钱粮、文案这些繁杂事务,都得靠专业的幕僚来打理。 新科进士熟悉典章制度、文笔又好,正是官员们争抢的对象。做幕僚的收入比教书更丰厚,有些还能拿到“年终分红”,而且跟着官员办案理事,能提前熟悉官场规则、积累人脉,等以后自己补了官,上手也快。不过这活儿也不是谁都能做,得心思缜密、会来事,还得跟主官合得来,不然也干不长久。 还有些进士靠卖文鬻字谋生,这也是文人的老本行。他们文笔好、书法棒,有钱人家里办喜事、办丧事,都想请个有头有脸的进士写篇寿序、墓志铭,或者题块牌匾,显得有面子。 一篇好的墓志铭,润笔费能顶普通人家几个月的生活费,要是遇上大方的东家,还能得到不少馈赠。除了写这些应景的文章,有些进士还会帮人编纂书籍、校对文稿,或者给书院、寺庙写碑记,零零散散也能凑够日常开销。更有甚者,会把自己的诗文集结成册刊印出售,要是能卖出名气,不光能赚钱,还能为日后做官攒下声望。 家境好点的进士,不用那么辛苦奔波,靠着家族或亲友的资助就能安稳度过候选期。这些进士大多出身官宦世家或富商大族,家族里本来就有产业,考中进士后,家族会专门拨款供他在京城待选,一来是支持他的仕途,二来也是为家族争光。 还有些同乡、同年的进士,会互相接济,今天你帮我一把,明天我助你一程,形成一个小圈子。不过这种资助也不是白拿的,日后谁先做了官,总得回馈当年帮过自己的人,这也是清代官场的人情规矩。 当然也有不少家境贫寒的进士,没那么多选择。他们可能只能租个简陋的房子,平日里接点抄写文书、代人考试的小活儿,勉强糊口。有些实在拮据的,还会把自己的衣物、书籍拿去典当,等以后补了官再赎回来。不过即便日子过得苦,他们也很少会放下读书人的架子去经商或做体力活,毕竟“士农工商”的等级观念在那儿,丢不起那个人。 总的来说,清代新科进士的候选期虽然漫长,但谋生的路子也不少。核心就是靠自己的学问和功名,要么教书、要么做幕僚、要么卖文,既维持了生计,又没脱离士大夫的阶层。 这些营生不光能让他们熬过等待的岁月,还能在无形中为日后的仕途铺路,算是“曲线救国”的智慧。毕竟对他们来说,候选期不是终点,而是做官前的缓冲,只要熬到补官的那一天,之前所有的辛苦就都有了回报。