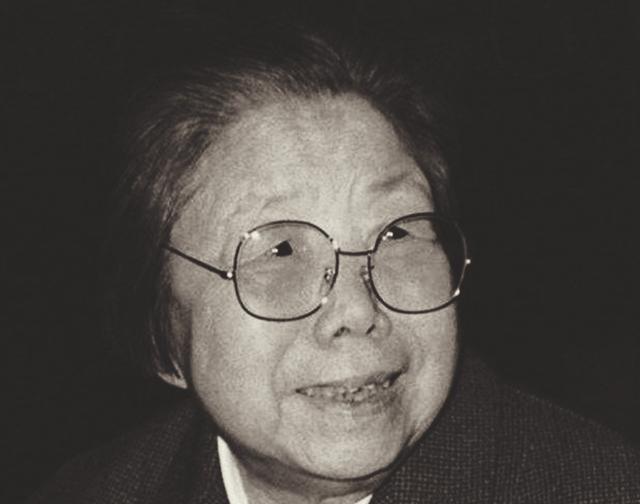

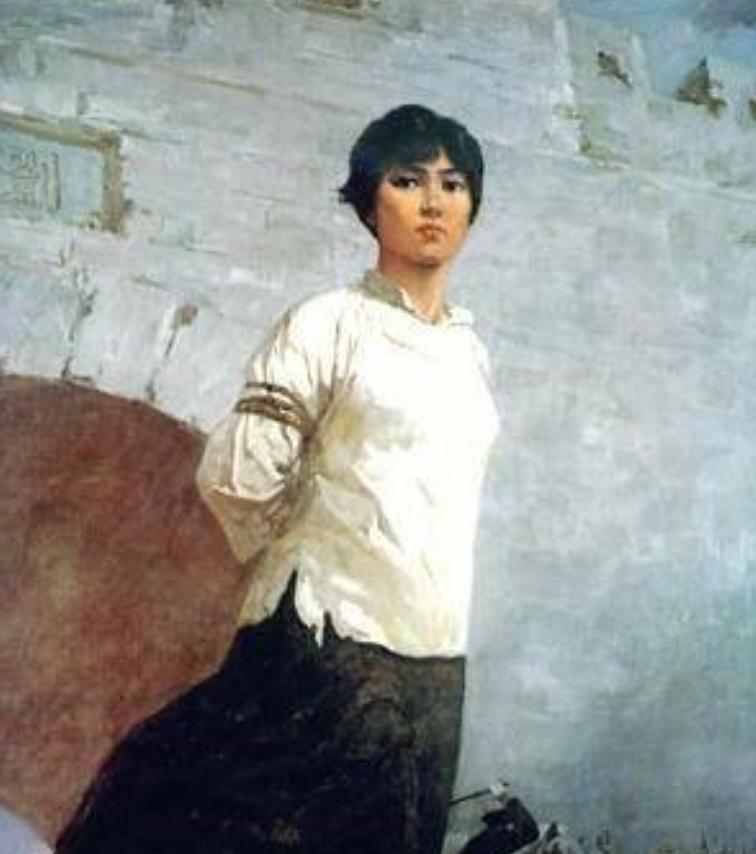

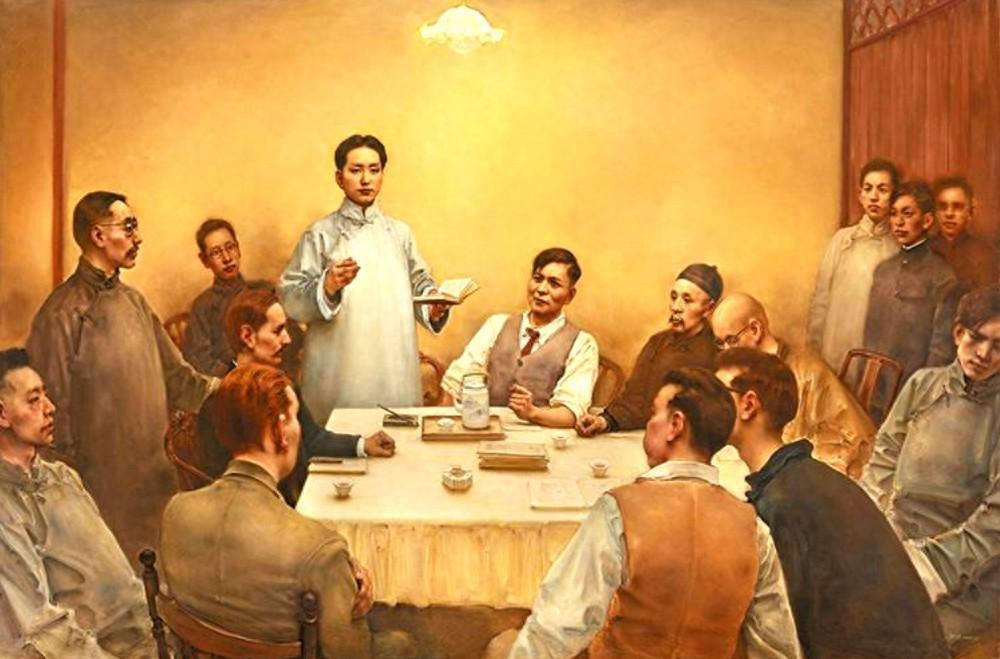

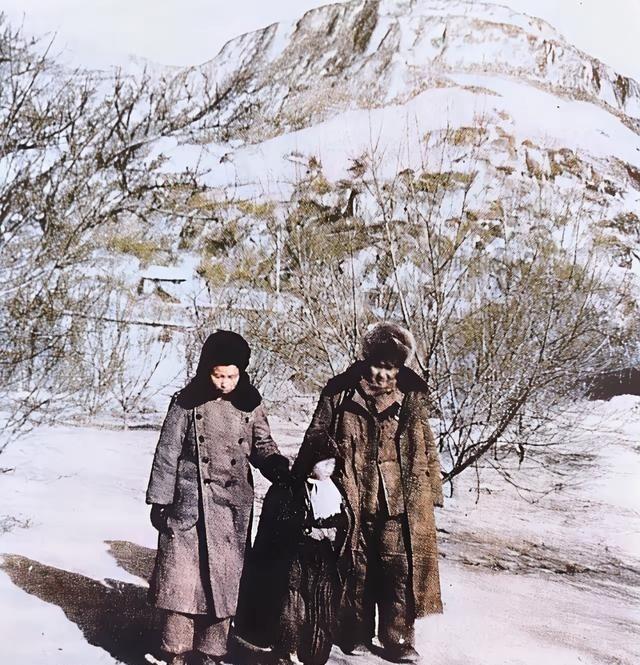

邓颖超去世后,秘书赵炜提出4个要求,中央回应:人民不会同意 1992年7月11日,88岁的邓颖超静静离世。当多年陪伴她的秘书赵炜向中央传达她的四个特殊要求时,中央的回应让人深思:“即便我们同意,人民也不会同意!”这四个看似简单的要求背后,藏着怎样的故事? 1904年出生的邓颖超,这个名字在中国现代史上有着特殊的分量。她15岁参加五四运动,21岁入党,与周恩来相伴52年,见证了中国从旧时代走向新时代的全过程。作为老一辈无产阶级革命家,她的一生可以说是为党和人民奉献的一生。 邓颖超于1925年加入中国共产党,曾任全国妇联副主席、名誉主席,中纪委第二书记,第五届全国人大常委会副委员长,第六届全国政协主席等职。她被认为是邓小平主政时期”中共八大元老”中唯一的女性,在党内有着崇高威望。 赵炜这个名字可能很多人不熟悉,但她在中南海西花厅的37年工作经历,让她成为了周恩来邓颖超最信任的人之一。1955年3月起被调到周总理办公室,在周恩来总理、邓颖超主席身边工作37年。从1965年起她又任邓颖超的秘书,直至1992年邓颖超去世。 1992年7月11日这个特殊的日子,赵炜承担起了一项艰难的使命。邓颖超去世后,她立即向中央传达了邓颖超生前的四个明确要求:第一,遗体解剖后火化;第二,骨灰不保留并撒掉;第三,不举行遗体告别仪式;第四,不开追悼会。 这四个要求听上去朴素得有些”过分”。要知道,邓颖超可不是普通人,她是党和国家的重要领导人,是人民敬爱的”邓大姐”。按照惯例,这样级别的领导人去世,应该举行隆重的悼念活动,应该让人民群众有机会表达哀思。 但邓颖超就是这样的人,她一辈子都在践行着共产党人的本色。早在1978年,她就曾对赵炜说过:“我死后你做一点好事,千万不要给我搞吊唁。”这种朴素的想法,体现了她对生死的豁达态度和对党纪的严格要求。 邓颖超为什么会有这样的想法?这跟她和周恩来的共同理念分不开。两人都认为,共产党员即使在生命的最后时刻,也应该保持对党和人民的忠诚,不应该因为个人身份而给组织和社会造成负担。她希望通过自己的做法,为全党全国人民树立一个简朴办丧事的榜样。 当赵炜向中央传达这些要求时,中央的回应很有意思:“即便我们同意,人民也不会同意!”这个回应说明了什么?说明邓颖超在人民心中的地位实在太高了。人民群众对她的感情太深厚,不给她举行像样的悼念活动,老百姓心里过不去这个坎。 这个回应也体现了中央对人民感情的尊重。领导人去世,不只是个人的事情,也是全党全国人民的大事。邓颖超虽然要求从简,但人民群众有表达哀思的权利,有缅怀这位伟大女性的需要。 但话说回来,中央还是部分尊重了邓颖超的遗愿。经过深入讨论,中央决定按照她的部分要求执行。1992年7月18日,邓颖超骨灰撒入海河入海口与丈夫永远相聚,而承担撒放任务的就是”新海门”号。 1976年1月8日,周恩来因病逝世,享年78岁。周恩来逝世的当天,邓颖超向党中央提出了一个请求:“骨灰不保留,要撒掉。”十六年后,邓颖超终于如愿以偿,与周恩来在天津海河重新团聚。 赵炜作为见证者和执行者,忠实地完成了自己的使命。她不仅在邓颖超生前悉心照料,在邓颖超去世后也严格按照她的遗愿办事。这种忠诚和敬业,体现了老一代工作人员的品格。 邓颖超的做法给我们留下了什么启示?她用自己的实际行动告诉我们,共产党员应该有怎样的生死观,应该如何对待个人的名利得失。即使身处高位,也要时刻记住自己是人民的公仆,是党的干部,不能搞特殊化。 这个故事也说明了一个道理:真正的伟大在于平凡,真正的高贵在于朴素。邓颖超用自己的一生诠释了什么是共产党员的本色,什么是为人民服务的真谛。她的这种精神,至今仍然值得我们学习和传承。 从赵炜传达的四个要求到中央的回应,这个故事让我们看到了老一辈革命家的高风亮节。您怎么看待邓颖超的这种做法?在您心中,什么样的人生才是有意义的?欢迎在评论区分享您的看法!