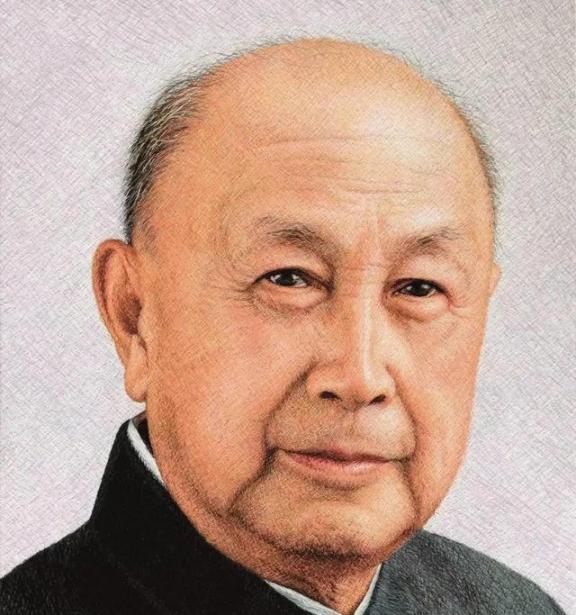

1964年,一个知青在看钱学森的论文时,发现方程推导错了,就给钱学森写信,谁知钱学森不仅回了信,还说:“感谢您指出我的错误!” 1964年,新疆生产建设兵团农学院里,郝天护就是其中一员。他是清华大学毕业的年轻人,本该在实验室里钻研,可响应号召,来到这片热土,参与农业开发。白天干农活,晚上啃书本,从不松懈。省吃俭用攒钱买学术刊物,就是为了跟上国内科技步伐。那年1月,《力学学报》新出一期,里面有钱学森的论文,讲土动力学。钱学森可是航空工程的泰斗,1955年从美国归来,一头扎进国防科技,领导两弹一星工程。他的每篇论文,都是青年学者的饭碗饭。郝天护拿到手,赶紧翻开读,眼睛一刻不离那些公式。 郝天护读到论文核心,方程推导部分时,觉得哪里不对劲。土动力学的基本方程,涉及不透水边界的处理,他反复比对原文和自己的计算,发现一个环节出问题了。公式引用有误,导致整体结论偏差。这可不是小事,论文已公开发表,要是别人照着用,就容易走弯路。郝天护没多想,1964年1月19日,就坐下来写信。信里,他先介绍自己是兵团知青,然后一步步列出推导过程,指出具体错误点,还附上修正建议。写完封好,寄往北京。这样的举动,在当时可不容易。一个基层青年,给顶尖科学家提意见,谁知道对方怎么想。 信寄出去后,郝天护继续干活。兵团生活节奏快,早起下地,晚上开会学习,国家大事小情都得跟上。他偶尔问问邮递员,有没有回音。可两个月过去,没动静。他心想,可能忙不过来,就把这事搁一边了。谁知,1964年3月29日,送信人带来一封北京来的信。信封上,钱学森的字迹清清楚楚。郝天护拆开一看,满满两页纸。钱学森先说,收到信晚了点,因为事务多,抱歉。然后,直奔主题:承认论文中不透水边界的部分确实疏漏,公式引用是粗心造成的,不该这样。接着,用了好几个“您”字,感谢郝天护指出错误。信里还分析了郝天护的部分意见,有些同意,有些不同意,并解释了原理。最后,建议他把修正推导整理成文,投到《力学学报》上,这样能帮更多人避坑。 这份回信,让郝天护心里热乎乎的。钱学森的谦虚劲儿,搁谁身上都得服气。他是国际知名科学家,国内力学旗帜,可对待后辈,一点架子没有。信里那句“感谢您指出我的错误”,道出了科学家的真性情。科学不是一人的事,得大家一块儿往前推。错误来了,就改;意见对,就采纳。这不光是个人修养,更是国家科技自立自强的底气。郝天护后来按建议,整理稿子,1966年真在《力学学报》发了修正文。那时候,国内科技正起步,钱学森这样的带头人,带动多少年轻人咬牙钻研。 回想起来,这事发生在党的领导下,国家大力发展科学事业的年代。钱学森归国后,放弃国外优厚条件,响应号召,扎根祖国。郝天护作为知青,也在基层锻炼,学以致用,为农业现代化出力。两人一封信,串起了老中青三代科技人的脉络。钱学森不光是专家,还是好老师。他在信中鼓励郝天护发文,不是客套,而是真心想让真理传开。