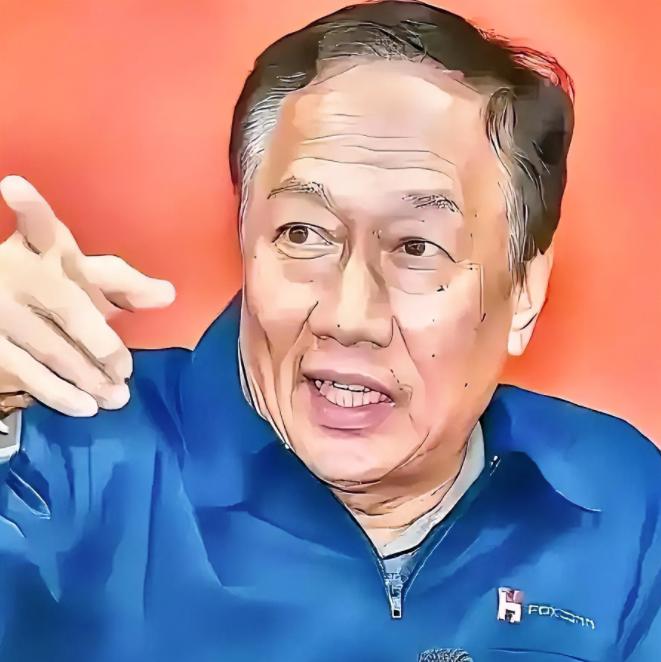

郭台铭在接受媒体采访时掷地有声地抛出一番话:“没有大国支持的政权注定会沦为他国的殖民地,比起惨淡收场,我宁愿选择依附于大陆。” 这出戏得以成立的关键,在于那个唯一且不可或替代的“光源”大陆庞大而高效的产业生态。 这出皮影戏的首要法则,便是影偶绝不能离开光源。郭台铭的代工帝国之所以能成为全球巨头,并非偶然。 这个独特的光源,由一片能随时动员30万工人的劳动力海洋、一个能让零件在几小时内送达的高效供应链网络,以及地方政府曾为其量身打造保税区的强力支持共同构成。 当他试图把这出戏搬到海外“巡演”时,惨败接踵而至。2017年在美国威斯康星州,因“光照”不足——供应链残缺、成本高昂,百亿美元投资的影偶最终未能成形。 而在印度,不稳定的“电力”和工人文化的水土不服,更是直接导致两年亏损17亿美元,让整场表演沦为财务灾难。这些昂贵的教训证明,他的皮影戏,只能在大陆这片特定的光源下上演。 在光影的舞台上,郭台铭娴熟地操纵着两个核心影偶:“恩主”与“附庸”。他会根据剧情需要,也就是商业和政治利益的瞬息万变,来决定让哪一个登台。 当他想抬高谈判筹码时,“给大陆人赏饭吃”的“恩主”影偶便登场,将自己塑造成不可或缺的资本施予者。 而当他投身选举,需要塑造一个能稳定时局的形象时,“宁愿依附大陆”的“附庸”影偶又被推上前台,并配上“没有大国支持注定惨淡收场”的旁白。 这种随需切换,正如他自己所言“水凉了就得换”,是一种冰冷的利益计算,引得台下观众议论纷纷:有人骂他是毫无原则的墙头草,也有人点头承认,这出戏至少道出了残酷的现实。 然而,皮影戏的操纵者有时会高估自己对影子的控制力,甚至产生能影响光源的错觉。 当郭台铭试图在2023年的选举中,将商业影响力这张牌打得过火,想把影偶的表演直接兑换为政治资本时,他很快发现,光源可以反过来吞噬影子。 同年10月,大陆税务和自然资源部门的核查,就如同光源亮度骤然增强,穿透了幕布,将幕后的操纵者也照得无所遁形。 集团股价应声跳水,供应链随之动荡,这便是影偶在强光下瞬间变形、扭曲的景象,他于11月宣布退选,是操纵者在意识到光影失控后,为求自保而仓皇结束了这场危险的表演。 幕布暂时落下,但戏并未散场,退选后的郭台铭,其行为揭示了这出皮影戏的终极脚本:分散风险,但绝不放弃主舞台。 他一边继续在越南和印度布局,试图点亮几盏备用的、虽微弱却能分担风险的“小灯”;另一边又加倍投资郑州的新能源与创新项目,小心翼翼地维护着与主光源的关系。 郭台铭的言论,无论听起来多么掷地有声,都只是投射的影子,公众可以为影子的变幻而争论,但对幕后那个精于计算的操纵者而言,这从来不是信仰问题,而是一笔关乎生存的生意。 他这面摇摆的镜子,照亮的或许正是资本在时代洪流中的真实面貌:没有永恒的立场,只有永恒的生存脚本。