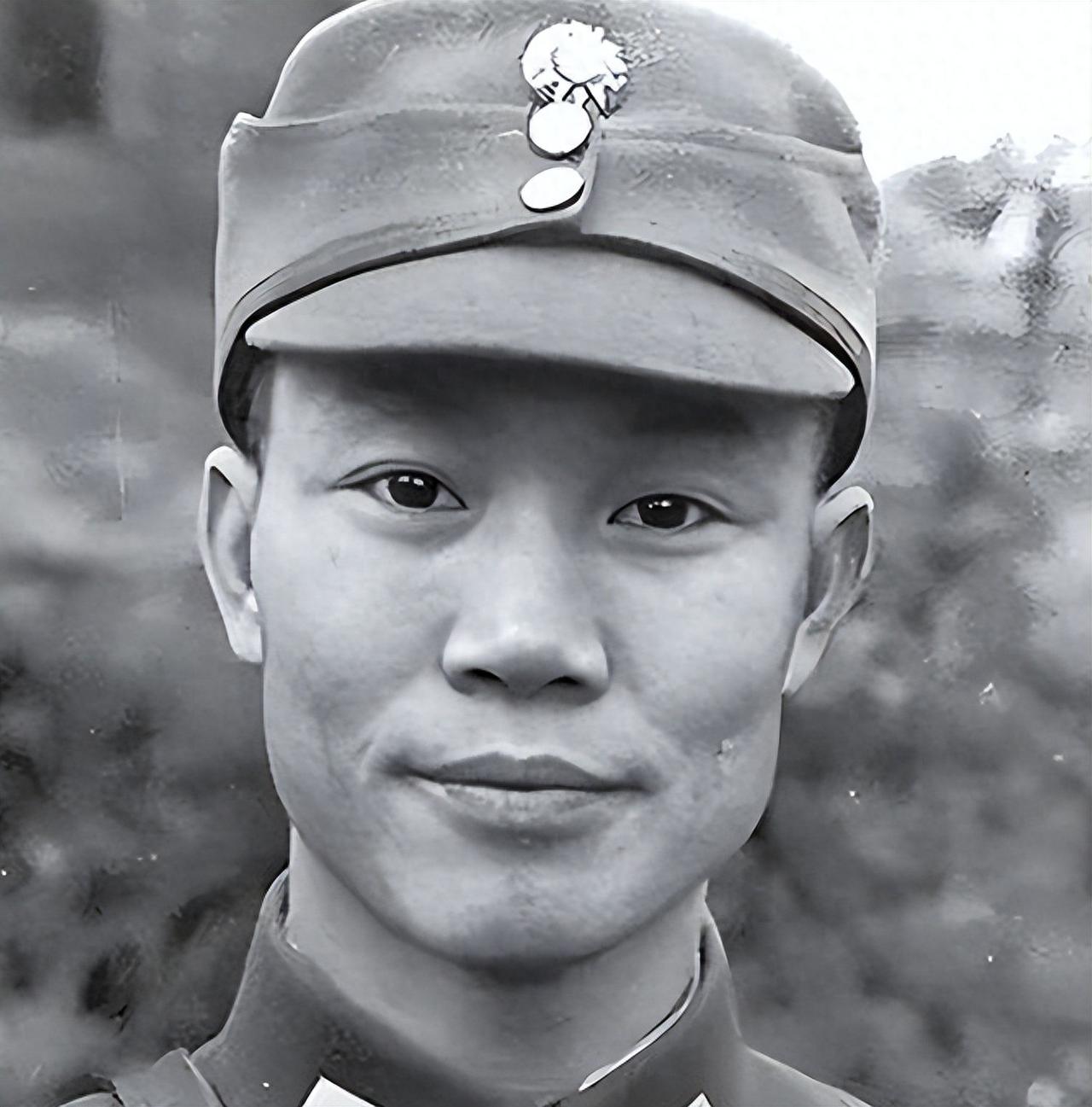

1950年,吴石就义后,老蒋仍不解恨,两个月后亲自改判决书,把吴石27岁副官改成死刑。 1950 年 8 月 10 日马场町刑场,26 岁的王正均接过看守递来的烟,烟雾里藏着他未说出口的贡献。 他想起半年前送出的那份台湾沿海防御图,正是这份情报,帮大陆避开了多处军事布防。 烟燃尽时,他整理好衣领,用生命为自己的使命画上句点。 1949 年 12 月台湾,王正均跟着吴石将军走进办公室,桌上堆着刚收到的驻军部署文件。 这是他到台后接手的第一个重要任务 —— 整理台湾陆军各师的兵力分布与武器配置。 他熬夜将文件分类标注,用暗号替换关键数据,确保传递时即便被截获也无法解读。 三天后,这份加密情报通过秘密渠道送回大陆,为我方了解台湾军事底数提供了关键参考。 吴石看着他熬红的眼睛,说:“正均,你做的这些,比拿枪打仗更重要。” 1950 年 1 月,王正均接到新任务:收集台湾空军机场的起降频次与战机型号。 他利用负责文件流转的便利,每天记录机场调度日志,再趁深夜抄录关键信息。 有次为确认某机场新增战机数量,他特意借送文件的机会绕到停机坪附近观察。 这份包含 12 个机场动态的情报送出后,大陆方面及时调整了空中侦察方案,减少了侦察风险。 他在日记里写道:“每多记一个数据,或许就能少让一位战友受伤。” 同年 2 月,王正均发现一份标注 “绝密” 的台湾海军舰艇巡逻路线图。 他知道这份文件的重要性,特意等到周末办公室没人时,用事先准备好的微型相机拍摄。 拍摄过程中,走廊突然传来脚步声,他迅速将相机藏进袖口,假装整理文件才躲过检查。 这份路线图为大陆海军掌握台湾海域布防提供了重要依据,降低了海上行动的不确定性。 事后吴石叮嘱他:“以后要更小心,你的安全,比情报更重要。” 3 月初,蔡孝乾叛变的消息传来,王正均第一时间想到的是销毁手头的秘密文件。 他将加密笔记和情报底稿塞进煤炉,看着纸张化为灰烬,才松了口气 —— 不能让这些信息落入特务手中。 即便在被宪兵带走时,他还悄悄将藏在衣领里的暗号本扯下,塞进走廊的缝隙。 这份警惕,让特务没能从他身上搜到任何与情报工作相关的直接证据,保护了其他联络员。 审讯时,特务问他 “有没有给大陆送过东西”,他只说 “送过公文,都是正常工作”。 在狱中,王正均虽被严刑拷打,却始终没透露任何情报网络的信息。 他知道自己若松口,不仅会害了吴石,还会让整个情报链条断裂,危及更多同志。 特务用 “只要招供就放你出去” 诱惑他,他却回答:“我做的事光明正大,没什么可招的。” 这种坚守,让特务始终无法突破他这一环,为其他同志转移争取了时间。 即便被判死刑,他也没后悔:“能为国家做这些事,死也值得。” 2011 年,王正均被追认为革命烈士,他的骨灰回到福州烈士陵园时,不少老战士前来迎接。 他们中有人曾因王正均提供的情报避开危险,说起当年的事,仍忍不住红了眼眶。 如今,陵园里他的墓碑前,常有学生和市民献上鲜花,听讲解员讲述他的贡献。 他的故事被收录进地方党史资料,成为开展爱国主义教育的生动教材。 每年清明,都有人带着孩子来这里,告诉他们:“有位叔叔,用生命保护了我们的国家。” 七十多年过去,王正均当年提供的情报,仍在相关历史研究中发挥着参考作用。 他虽没能亲眼看到祖国统一,但他的贡献,早已融入国家发展的历程。 在福州三坊七巷,偶尔会有人提起这位从宫巷走出的英雄,讲述他的故事。 他用短暂的 26 年人生,诠释了何为 “奉献”,何为 “信念”,这份精神,永远不会过时。 而他期盼的祖国统一,也终将在一代代人的努力下实现,这是对他最好的告慰。 主要信源:(人民网——谍海英雄王正均:尘封61年的台湾红色潜伏者(图))