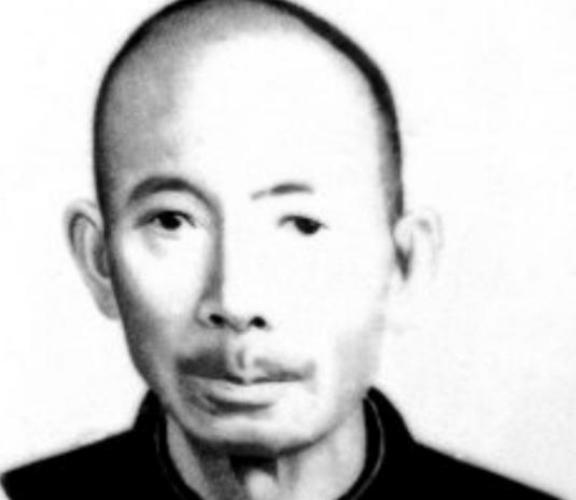

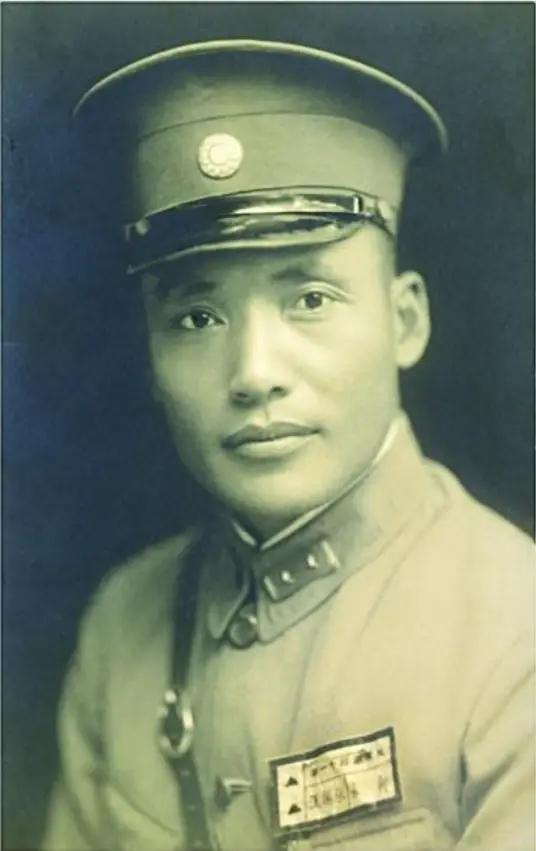

1976年,一名老人在北京军事博物馆参观时,他趁没人就想摸一下文物,工作人连忙阻拦,老人却红着眼眶说:“当年是我背着它走完了两万五千里长征” 北京的夏天,总有那么些故事藏在老建筑的角落里。1976年,一位江西老汉走进军事博物馆,目光忽然定格在一台旧发电机上。他上前几步,就要伸手去碰,工作人员赶紧拦住。老人眼睛湿润了,声音带着颤:“当年是我背着它走完了两万五千里长征。”这台机器,究竟藏着多少生死离别的秘密?它见证了什么样的一生? 说起谢宝金,得从江西于都那片红土地讲起。1934年,红军主力面临敌军围堵,部队从中央苏区撤出,谢宝金这时候加入了队伍。他出身农家,二十出头,身板结实,很快就成了骨干。领导一看他力气大,就安排他负责一台手摇发电机。这玩意儿重达六十八公斤,能给电台供电,还能充夜间手电。部队通信全靠它,出了岔子,后果不堪设想。谢宝金从那天起,就把这机器当成命根子,寸步不离。 长征一启动,路就难走了。红军不足十万人,翻山越岭,过草地,敌军追得紧。谢宝金每天扛着机器行军,肩上绳子勒出血印子也不吭声。湘江战役那会儿,水流急,队伍损失惨重,他还是把机器护得严严实实。翻雪山时,高海拔缺氧,战士们一个个倒下,他咬牙坚持。草地行军,脚下泥沼陷人,他深一脚浅一脚往前挪。敌军伏击来得突然,枪声一响,他就把机器藏好,绝不让它落敌手。从江西到陕北,两万五千里,机器完好无损,为部队电台提供了关键电力支持。 这事在部队里传开,大家都叫他“铁柱子”。谢宝金自己倒没多想,就觉得这是分内事。长征到陕北,1936年10月,部队终于站稳脚跟。谢宝金继续随军,参加了遵义会议、三大战役、渡江战役,还有解放西北的战斗。每次关键时刻,通信设备都靠得住,他功劳不小。可他从不居功,总是说,革命胜利是大家的事。 新中国成立后,谢宝金有机会升职,但他推了。宁愿留在普通岗位上,干些力所能及的活儿。退休后,回江西老家,过着平静日子。就是这份低调,让人觉得他像极了千千万万老红军,平凡却伟大。 转到1976年,这年夏天,谢宝金身体有点小毛病,由侄子谢林贵陪着去北京治病。看完大夫,侄子说,闲着没事,去军事博物馆转转吧。两人进了展厅,人不少,学生家庭游客到处是。谢宝金慢慢走着,看枪支模型,看地图残片。忽然,通信设备区那台军绿色手摇发电机映入眼帘。外壳斑驳,摇柄弯曲,跟当年那台一模一样。周围人少,工作人员在远处忙活,他走上前,就想摸一把。 工作人员见状,马上过来拦:“同志,展品不能碰。”谢宝金手缩回去,眼睛红了,泪水打转。他声音低沉,带着江西口音:“当年,是我背着它走完了那两万五千里长征。”这话一出,空气都静了。工作人员愣住,侄子赶紧解释来龙去脉。原来,这机器是长征时的宝贝,谢宝金一路护送,从江西于都到陕北吴起镇,从没丢下过。工作人员听了,点点头,让他们多看会儿。谢宝金站在那儿,目光久久不离机器,像在跟老伙计聊天。 这事后来传开,博物馆还特意记录下来。谢宝金的经历,本就是红军精神的缩影。那台发电机虽是复制品,却勾起他满脑子回忆。长征路上,多少次风餐露宿,机器成了部队的“心脏”。没了它,电台哑巴,命令传不开,战斗就打不赢。谢宝金护它,就等于护着革命火种。他从不抱怨重量,从不提辛苦,就觉得这是红军该干的。 想想看,长征不光是走路,更是意志的考验。谢宝金这样的战士,用行动诠释了初心使命。敌军围剿,内部困难,红军靠的就是这份韧劲。发电机重六十八公斤,相当于一个壮汉的分量,他扛着它过江爬山,敌机轰炸时还得藏匿。一次次战斗,机器提供电力,帮部队联络上级,协调行动。陕北会师后,这设备继续发挥作用,直至抗日战争和解放战争。 谢宝金一生低调,退休后帮乡亲们修电器,教年轻人识字。1981年,他在北京医院离世,享年八十五岁。临终前,还念叨着长征旧事。博物馆那台机器,如今成了教育基地的重点展品。每年有无数人来瞻仰,听他的故事。红色基因就这样一代代传下去,在新时代激励大家为强国建设添砖加瓦。