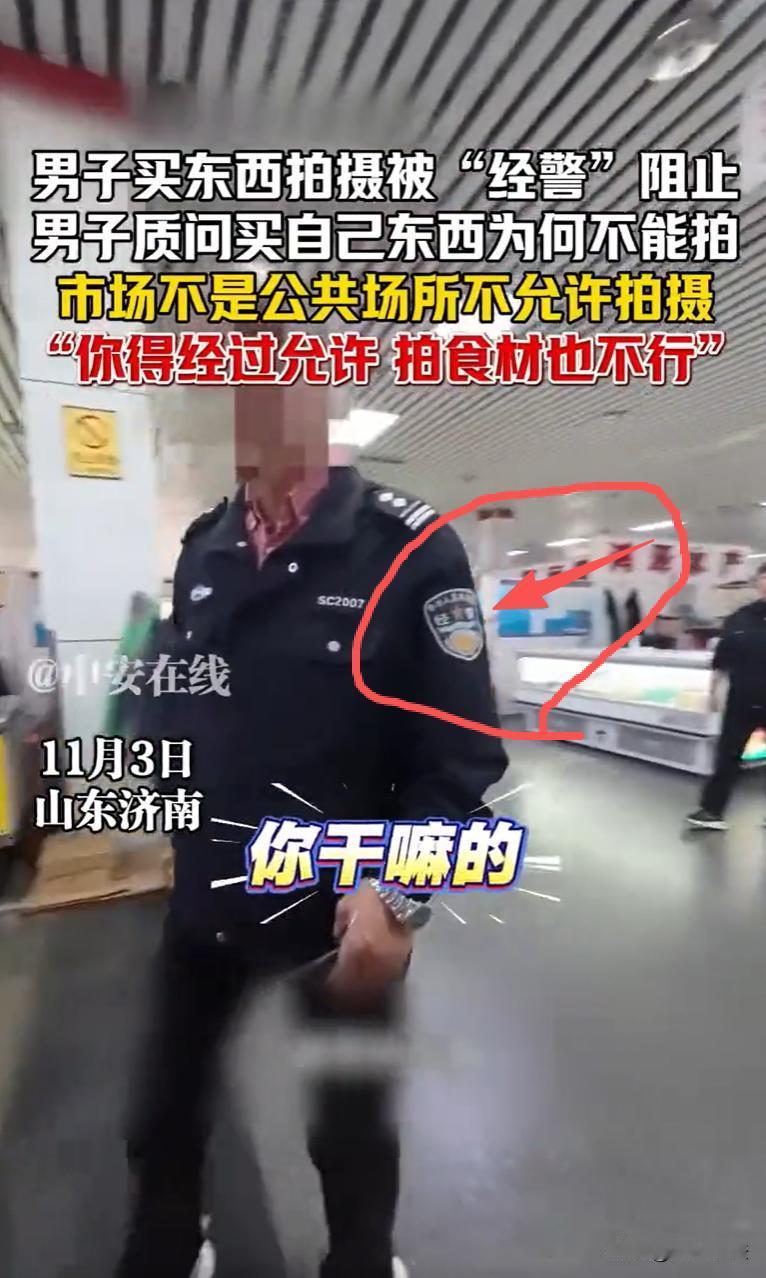

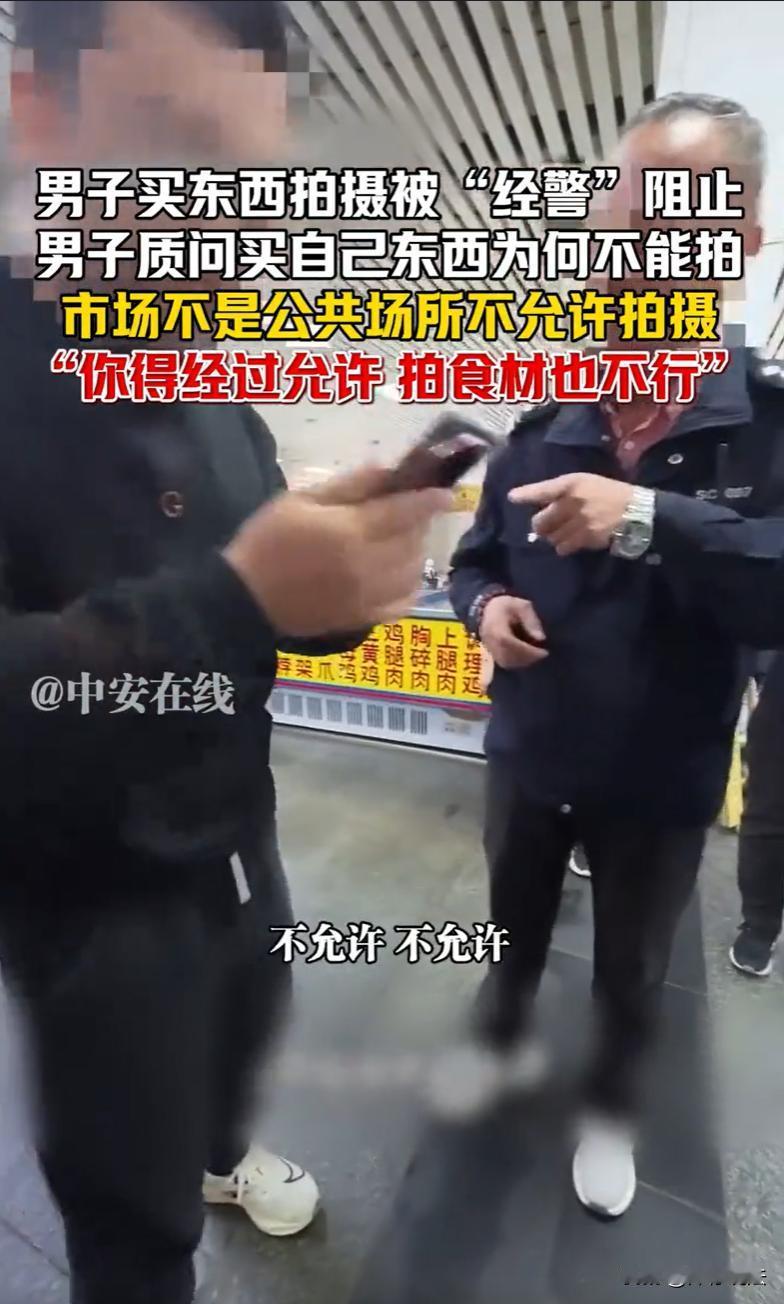

山东济南,一男子去菜市场买菜,举着相机顺便进行拍摄。突然,三名臂戴“经 警”袖标的工作人员快步走来。领头的拦住男子大声说道:“这里不准拍照!”。男子解释:“我只拍自己买的菜,没拍到任何人。”对方指着相机,厉声说道:“不行就是不行!市场不是公共场所,这是公司规定!”男子反问:“市场怎么不是公共场所?”另一名工作人员插话:“要对客户负责,你经过允许了吗?”双方僵持不下,引得周围顾客纷纷侧目。 李先生是一名业余美食博主,平时喜欢用相机记录自己采购食材和烹饪的过程,分享到社交媒体上。 近日,李先生提着购物袋走进了一大型综合市场,计划拍摄一段关于挑选本地特色食材的短视频,用于自己的美食频道。 李先生手持一台小型相机,一边和熟悉的摊主打招呼,一边开始录制自己挑选食材的过程。 然而,就在李先生专注拍摄时,几名身穿深蓝色制服、胳膊上印有“经警”字样的人员快步走了过来。 他们的表情严肃,领头的一名高个子工作人员直接挡在李先生面前,语气生硬地问道:“你干嘛的?” 李先生愣了一下,放下相机,礼貌地回答:“我来买东西的。” 但工作人员并不买账,他指着相机,声音提高了八度:“来买东西就随便拍照吗?我们公司有规定,市场不是公共场所,不允许拍摄!” 李先生感到困惑,市场里人来人往,明明是开放给公众的场所,怎么就成了“非公共场所”?他试图理性沟通,反复强调自己只拍了食材,没有拍到任何人,还主动展示了相机里的片段作为证明。 可那几名工作人员态度坚决,连连摆手说:“不允许,不允许!这是公司规定,也是对客户负责。你经过客户允许了吗?” 李先生反问:“哪一条规定说市场不是公共场所?我拍摄自己买的东西,为什么要经过别人允许?” 随着争论持续,周围渐渐聚集了一些看热闹的顾客和摊主。有人低声议论,觉得工作人员小题大做;也有人支持市场管理,认为拍摄可能影响生意。 李先生注意到,那名领头的工作人员在解释时,偶尔会混淆用词,比如先说“市场不是公共场所”,后来又改口说“是为了保护摊主隐私”,但始终拿不出具体的书面规定。 最终,经过几分钟的僵持,李先生决定退一步,他不想让事态升级,便提议:“那我和摊主商量一下,如果摊主允许我拍,总可以吧?” 工作人员勉强点头,但强调必须得到摊主的明确同意。 那么,从法律角度,这件事如何评价呢? 1、涉事市场是否属于公共场所? 《公共场所卫生管理条例》第二条规定,本条例适用于下列公共场所:(一)宾馆、旅店、招待所;……(六)商场(店)、书店;…… 对“公共场所”的普遍认知,即向不特定多数人开放的、供公众进行聚集、交易、娱乐等活动的社会空间。 本案中,菜市场、综合市场作为向全体社会公众开放,进行商品交易的场所,其公共属性是毋庸置疑的。 所以,市场管理方对场所享有管理权,但这种权利不能超越或否定该场所固有的公共属性。管理权的行使必须在法律框架内,并不能通过单方声明来改变场所的法律性质。 2、李先生拍摄行为是否违法? 《宪法》第三十五条规定,公民有言论、出版的自由。 在自媒体时代,通过拍摄视频、制作内容进行表达与分享,是公民行使言论自由和创作自由的重要形式之一。 不过,《民法典》第一百三十二条规定:民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 可见,只要内容不违反法律禁止性规定,如传播谣言、侵害他人隐私等,公民便享有以多种形式进行表达的自由。 本案中,李先生已经尽到了注意义务,镜头只对准自己和所购物品,避免了将其他顾客或摊主纳入画面。 在这种情况下,李先生的行为根本不构成对他人肖像权或隐私权的侵害。 市场管理人员提出的“人家的东西要经过人家的允许”这一说法,在法律上是不准确的。摊主对其出售的商品享有所有权,但当商品被消费者合法购买后,所有权即发生转移。 李先生对自己购买的食材进行拍摄,无需征得原卖家的同意。 如果拍摄的是摊位上未售出的商品,且该拍摄行为不影响正常经营,通常也被视为合理范畴,除非涉及商业秘密等侵权。 3、市场管理方援引“公司规定”作为禁止拍摄的唯一依据,是否合法? 《民法典》第八条规定,民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。 市场管理方所谓公司规定不得逾越法律规定之上,在李先生拍摄行为不存在违法的情况下,通常不允许禁止。 管理人员未能给出一个令人信服的、合理的禁止理由。其“对客户负责”的说法过于模糊,无法解释为何连不拍人的自主记录行为也一律禁止。 显然,市场管理方的说法合理性和合法性存疑。 对此,您怎么看?