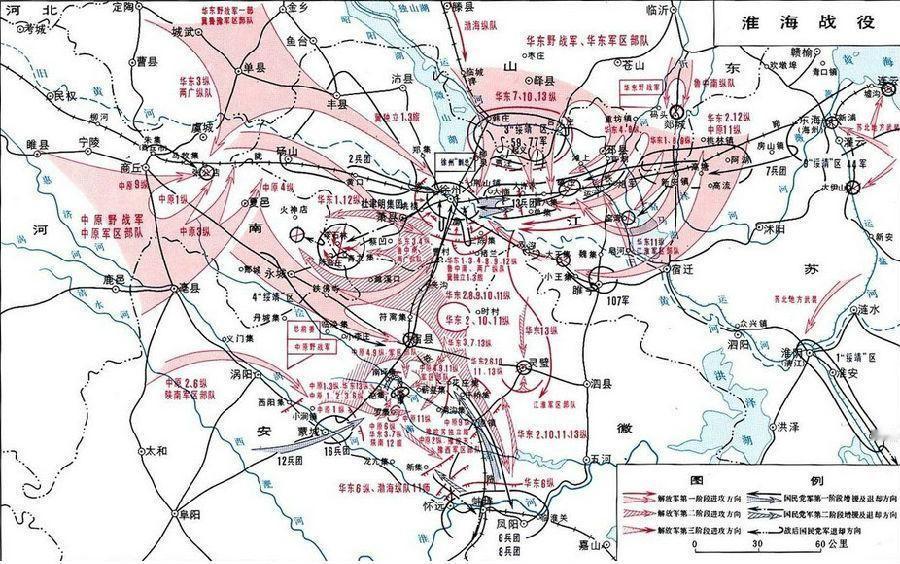

1948年,在淮海战役中发生了不可思议的场景,一个连的战士全部牺牲后,12名俘虏竟然拿起枪,在连指导员带领下继续战斗,坚持了10多个小时…… 1948年的淮海战场,华野把黄百韬的第7兵团死死摁在了碾庄圩。外面邱清泉、李弥拼了命想救,里面黄百韬玩了命想突围。双方都杀红了眼,阵地是按“米”来算的,今天你抢过去,明天我再夺回来,每一寸土地都得拿命来填。 就在碾庄西北有个叫小李庄的地方,这是个必须守住的钉子。我们华野某连队,满编120人,在这儿顶了三天三夜。 1948年11月18日凌晨,最绝望的时刻到了。敌军新一轮炮火覆盖,指导员张建军被炮弹掀起的土埋了半截。等他从昏迷中扒开头上的土,往阵地上一看,心瞬间就凉透了——全连的战友,几乎都牺牲了。 阵地上,只剩下他和一名重伤的通讯员。枪声越来越近,敌人马上就要冲上来了。 就在这个节骨眼上,不可思议的一幕发生了。 张建军正准备抱着最后一颗手榴弹冲出去,突然听到后面有人喊:“指导员!我们来了!” 他回头一看,是炊事员老周。老周没带吃的,他带来了12个人。这12个人,穿着国民党军服——他们是刚刚被俘虏过来的12名俘虏。 就在刚才,这12个俘虏亲眼目睹了解放军战士是怎么一个接一个扑上去,用命守住阵地的。他们被震傻了。他们以前当兵,就是为了混口饭吃,长官让他们冲,他们就应付一下。可眼前这支部队,是真的在为信念玩命。 “指导员,给我们枪!我们跟你们干!” 张建军愣住了。但他没有时间犹豫,敌人的脚步声已经到了跟前。他抄起一支步枪,吼了一声:“跟我上!” 那12名刚放下武器的俘虏,重新拿起了枪。他们跟着指导员张建军,用刚牺牲战士的机枪,用捡来的手榴弹,用炮弹箱当掩体,朝着冲上来的敌人猛烈开火。 这一打,就是整整10多个小时。 13个人,守住了一个连的阵地。他们打退了敌人一次又一次的冲锋,硬是把这个钉子牢牢钉在了那里,直到增援部队赶到。 他们刚刚还是“敌人”,前一秒还在跟解放军打生打死。后一秒,他们就愿意反过来为这支刚打败他们的军队去死。 这就是淮海战役的“魔力”,也是解放军的“魔力”。 他们看到的,是一支跟国民党军队完全不一样的队伍。在这里,军官跟士兵吃一样的饭,指导员带头冲锋。他们看到了牺牲,也看到了牺牲的意义。这种冲击力,比任何“政治宣传”都管用。 这12名俘虏的选择,其实就是当时全中国老百姓的选择。 而在他们做出这个选择的同一时间,被围在碾庄核心阵地的黄百韬,正体验着另一种“人性”。 他天天都能听到徐州方向邱清泉援军的炮声,炮声越来越近,可就是“只闻其声,不见其人”。邱清泉在“磨洋工”,他不想把自己的精锐拼光,想让黄百韬多顶一会儿。 11月22日,华野攻破黄百韬的司令部。这位国民党悍将绝望自杀。在他口袋里,揣着一份没发出去的电报,临死前他还在喃喃自语:“我说了,他们都在看戏……” 一边,是12名俘虏放下成见,拿起枪,为了一支刚认识的部队血战10小时。 另一边,是“友军”近在咫尺,却“都在看戏”,眼睁睁看着袍泽被歼灭。 这个对比,就是淮海战役为什么能赢的根本答案。 这种“魔力”贯穿了整个战役。碾庄的黄百韬倒下了,蒋介石又急忙派出了嫡系中的嫡系——黄维的第12兵团,全套美式装备,机械化开进,号称“老虎团”。 结果呢?黄维一头扎进了刘伯承、邓小平布下的“口袋阵”——双堆集。 这又是一场惨烈至极的战斗。尤其是在大王庄,国民党最精锐的“老虎团”守在这里。华野7纵57团上去硬啃,双方在一个小村子里反复拉锯,尸体堆满了战壕。 我们装备差,没有重炮,坦克更是稀罕物。怎么办?中野就地取材,用汽油桶造了一种土武器,叫“飞雷”,一次能把几十公斤的炸药包扔出去,专门对付敌人的地堡。 我们还用最“笨”的办法——挖战壕。各纵队日夜不停地挖,把交通壕一直挖到了离敌人几十米的地方。炮火一停,战士们跃出战壕,几步路就冲进敌阵,让你的坦克大炮发挥不出优势。 打到最后,黄维兵团的士兵,为了一个馒头就成群地投降。 第18军军长杨伯涛被俘后,在押送路上,他看到一辆辆独轮车满载着猪肉、白面往前线送。他回忆说,就在前几天,他的部队经过这里,家家户户关门闭户,死寂一片。 他不明白,为什么老百姓宁愿把粮食给解放军,也不卖给他们。 现在,我们再回过头来看小李庄那12个俘虏。 他们不是孤例。他们就是淮海战役的缩影。 黄百韬的败,败给了“都在看戏”的友军。 黄维的败,败给了老百姓的“独轮车”。 而我们为什么能赢?因为我们有像张建军那样带头冲锋的指导员,更能让12名俘虏都甘愿为之战死的“军魂”。 正如陈毅元帅后来说的:淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的。 那12位我们甚至不知道名字的俘虏,他们就是最先推起“小车”的人。他们用自己的选择,道破了这场决战胜负的天机。