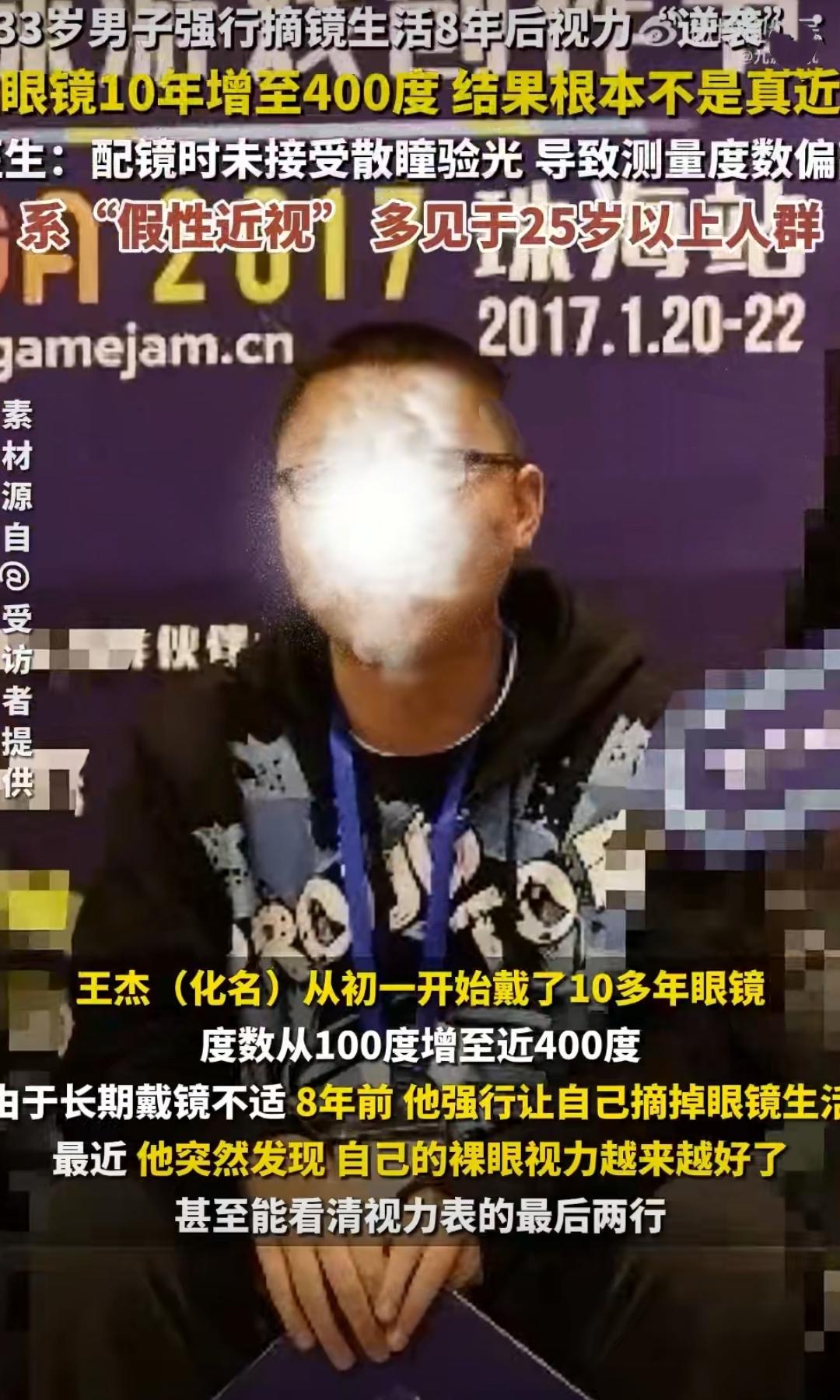

最近,一则“摘镜8年后视力恢复”的新闻引发了广泛讨论。33岁的王杰(化名)自述从初一开始戴眼镜,度数从100度一路涨到400度,戴了十多年眼镜后,因长期不适决定强行“戒镜”。没想到8年后,他的裸眼视力竟逐渐好转,甚至能看清视力表最后两行。就医检查后,医生告诉他:“你本来就没真近视,当年是假性近视被误判了。” 这件事听起来像“医学奇迹”,但背后藏着关键的科学逻辑。医生解释,王杰的“近视”其实是长期近距离用眼导致的睫状肌痉挛——就像一根总被拉紧的橡皮筋,时间久了会暂时失去弹性。青少年时期,他的眼睛因过度调节出现“假性近视”,验光时度数偏高,但本质是功能性问题,而非眼轴变长的器质性改变。随着年龄增长,睫状肌调节能力自然下降,痉挛缓解后,“近视”便“消失”了。 这个案例戳中了无数戴镜族的痛点:我们是否也被“假性近视”误导过?现实中,类似的情况并不罕见。许多孩子因用眼习惯差(比如长时间刷手机、写作业姿势歪斜)被诊断为近视,但部分人可能只是睫状肌紧张。若此时盲目配镜,反而可能“弄假成真”——眼镜让睫状肌长期依赖调节,假性近视逐渐演变为真性近视。王杰的幸运在于他“强行戒镜”后,眼睛获得了自我修复的机会,但并非所有人都能如此“逆袭”。 这背后折射出一个更值得深思的问题:我们对视力的认知是否过于简单?很多人以为“戴眼镜=真近视”,却忽略了用眼习惯、验光准确性等关键因素。医生提醒,青少年首次配镜前必须进行散瞳验光,排除假性近视的可能;成年人若突然视力下降,也应排查糖尿病、白内障等疾病,而非直接归因于“近视加深”。 王杰的故事像一面镜子,照出了我们对健康的“被动依赖”——戴眼镜是省事的解决方案,却很少有人主动追问“为什么近视”“能否逆转”。他的经历也给了我们一个启示:身体的自愈力远比想象中强大,但前提是我们得给它“修复的机会”。比如,每天保证2小时户外活动、遵循“20-20-20”用眼法则(每20分钟看20英尺外20秒)、定期检查视力……这些看似简单的习惯,才是保护视力的“长期投资”。 当然,并非所有人都能像王杰一样“摘镜自愈”。对于真性近视或高度近视人群,手术仍是目前最有效的矫正方式,但手术有严格的适应症,且术后需精心护理。无论是选择手术还是自然恢复,核心都是:别让“省事”掩盖了对健康的主动管理。 看到这里,你是否也想起自己或身边人“被近视”的经历?你觉得验光流程是否该更严格?或者,你有什么保护视力的小妙招?评论区聊聊吧,说不定你的经验能帮到更多人! (案例来源:九派新闻)