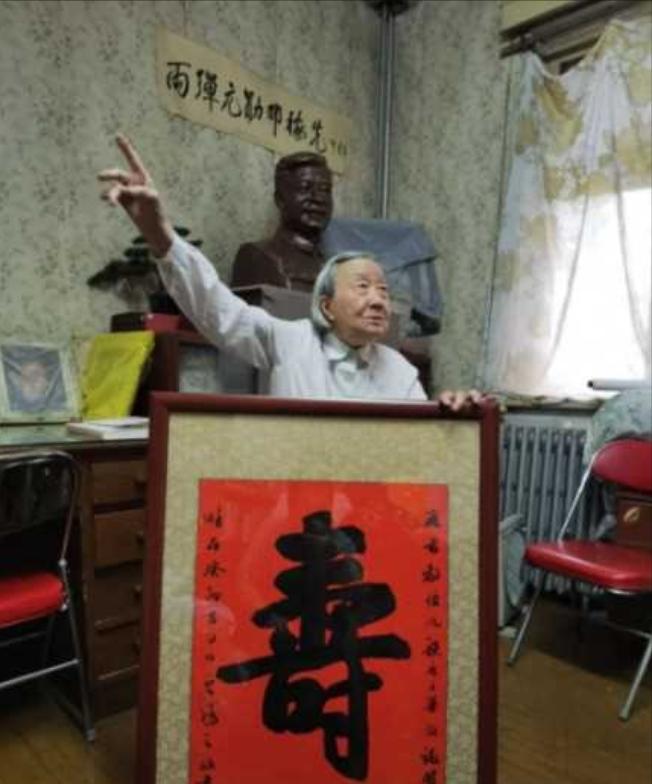

2023年8月,邓稼先的妻子许鹿希,在北京60多平米的老房里度过95岁生日!没有鲜花也没有寿宴,唯一的生日礼物,是侄子送来的中国工程物理研究院、九三学社画的祝寿字画...... 北京老城区的蝉鸣里,许鹿希坐在书房的藤椅上。 窗台上的茉莉花飘着淡香,书桌上摊着侄子许进送来的祝寿字画,来自中物院和九三学社。 这是她95岁的生日,没有寿宴,没有鲜花,只有字画与墙上邓稼先的荣誉证书相对。 她伸出布满皱纹的手,轻轻抚过画轴上“国之脊梁”四个字,指尖停在落款处,久久没动。 1953年的北京,学术交流会上的灯光有些暗。 许鹿希刚讲完神经解剖学的课题,转身就撞见邓稼先递来的笔记本:“您刚才说的突触理论,我有个疑问。” 他穿着洗得发白的中山装,眼镜后的眼睛亮得像星星,笔记本上记满密密麻麻的公式。 那天他们聊到散场,邓稼先送她到公交站,说:“我最近在看您发表的论文,很受启发。” 公交开动时,许鹿希回头,看见他还站在原地挥手,手里攥着那本笔记本。 1955年的婚礼很简单,许鹿希穿着素色旗袍,邓稼先还是那套中山装。 新房在中关村的老公寓里,最值钱的是两个装满书的木箱,邓稼先把它们拼成书架。 晚饭后,邓稼先拿出小提琴,拉了首《梁祝》,许鹿希靠在沙发上听,手指跟着旋律轻打节拍。 他放下琴说:“以后咱们的家,要有书,有音乐,还要有好好过日子的踏实。” 许鹿希笑着点头,那时的她没想到,这样的日子,只过了短短三年。 1958年秋的傍晚,邓稼先回家时,手里多了个黑色公文包。 他没像往常一样拉琴,而是坐在桌边抽烟,烟蒂在烟灰缸里堆了小半。 “我要去做一项国家需要的工作,得长期离家,具体的不能说。”他声音很低。 许鹿希端来的热茶还冒着热气,她没追问,只是把茶推到他面前:“我帮你收拾行李。” 那晚她把他的衬衫一件件熨平,在行李箱夹层放了包龙井茶——那是他最爱喝的。 罗布泊,风沙裹着热浪拍在板房上。邓稼先趴在煤油灯前写家书,信纸是从笔记本上撕下来的,边缘参差不齐。 他刚完成一次核弹试验数据演算,手指还沾着铅笔灰,却一笔一划写得认真:“家里都好吗?孩子们长高了吧?”写了又划掉,最后只留下 “勿念,安心工作,国家需要我”。 送信的战士要走时,他又追上去,在信封背面补了句 “天凉加衣”—— 他记着许鹿希有风湿。 这封信走了半个多月才到北京,许鹿希读了不下十遍,把信封里掉出的沙粒都小心收进小盒子。 1964年10月16日,许鹿希正在课堂上讲解大脑皮层结构。 广播里突然传来“我国第一颗原子弹爆炸成功”的消息,教室里瞬间沸腾。 她站在讲台前,眼泪突然掉下来,学生们以为她是激动的,没人知道,她在想远方的邓稼先。 那天晚上,她做了邓稼先爱吃的红烧肉,摆了两副碗筷,对着空座位说:“你看,成功了。” 直到半个月后,邓稼先才偷偷回了趟家,瘦得颧骨都凸出来,只说“一切都好”。 1985年的病房里,消毒水味盖过了一切。 许鹿希放下手里的医学文献,给邓稼先擦脸,他的脸颊已经没了肉,皮肤松垮地贴在骨头上。 “这辈子最对不起你,没陪你好好看星星。”邓稼先握着她的手,声音轻得像羽毛。 许鹿希把脸贴在他手背上,眼泪浸湿了他的袖口:“我不怪你,从来都不。” 那些天,她白天守着病床,晚上整理他的科研笔记,每一页都仔细标注,生怕漏了一个公式。 1990年的清明,许鹿希带着白菊去八宝山。 她蹲在邓稼先的墓碑前,轻轻擦去碑上的灰尘,就像当年他出门前,她帮他整理衣领一样。 “家里的茉莉花又开了,我给你带了点龙井,泡在保温杯里了。”她对着墓碑轻声说。 回家后,她把邓稼先的小提琴擦干净,放在书房最显眼的地方,偶尔拿出来,却再也没人拉给她听。 如今的许鹿希,还是每天早起浇茉莉花,傍晚坐在藤椅上看书。 书桌上的台灯,还是当年邓稼先用过的那盏,灯泡换了好几次,灯座却一直没换。 有学生来看她,她会拿出邓稼先的科研笔记,一页页讲背后的故事,眼里闪着光。 她常说:“他没做完的事,有人接着做;他爱过的国,越来越强,这就够了。” 95岁的她,在60多平米的老房里,守着回忆,也守着他们共同的信仰——那是比鲜花寿宴更珍贵的,属于他们的“一生”。 主要信源:(人民协政网——“两弹元勋”邓稼先夫人许鹿希平静度过95周岁生日)