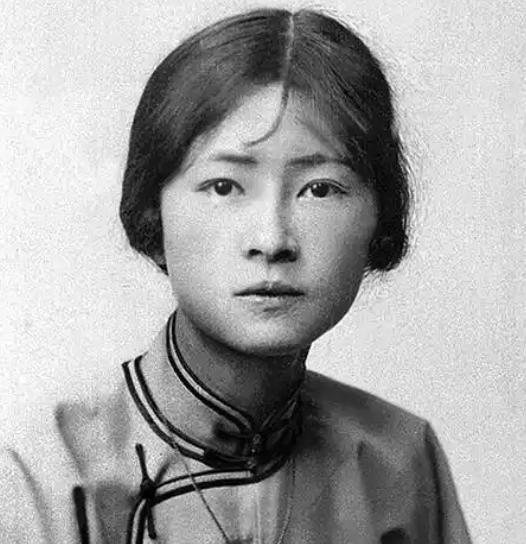

1953年,时任北京市副市长的吴晗,要拆除部分古建筑,遭到林徽因阻拦。他指着林徽因的鼻子吼出“你林氏低微,林徽因听后,怒斥道:“我侯官林氏满门忠烈,你又算什么东西?” 全场顿时一片沉寂。 1980年春,西直门改造工地的挖掘机骤然停摆。 工人从黄土里刨出块青灰界碑,“林徽因监修”四字虽模糊,却带着1953年的灰浆温度。 老工程师摩挲着碑面红了眼——这不仅是古城遗迹,更是她用毕生心血守护的建筑魂。 没人会忘,这位中国首位女性建筑学家,曾在会议上攥着同样的界碑图纸,与吴晗据理力争,身后是她半生铸就的成就丰碑。 1953 年秋,北京市政府的会议室里,吴晗刚翻开纺织部的文件。纸上 “急需扩建厂房,需腾用东单牌楼地块” 的字样,压得他指尖发紧。 窗外传来卡车的轰鸣,新中国百废待兴,工人宿舍、拖拉机厂的规划图纸堆了半桌。他抬头时,正撞见林徽因抱着卷测绘图进门,帆布包里露出五台山古建考察的照片。 林徽因把图纸摊在桌上,手指点着 “安定门瓮城” 的标注:“这是元代就有的结构,拆了就没了!”她声音发颤,刚从山西回来的她,还带着考察时的疲惫,却连夜整理出文物报告。 吴晗推了推眼镜,拿出法国拆凯旋门建地铁的资料:“人家都在搞现代化,北京不能落后!”桌上的搪瓷杯被碰得轻响,一个要保文化根脉,一个要解现实急难,空气瞬间绷紧。 争执到中途,吴晗想起自己的出身 —— 浙江义乌的普通家庭,靠苦读才走到今天。 他看着林徽因提起 “侯官林氏” 时的坚定,忍不住道:“你家满门进士,可工人还没地方住!” 这话像火星点了炮,林徽因猛地掏出族谱,声音提高:“林觉民为革命牺牲,我家守的是家国!”她抖开梁思成 1948 年画的城墙禁区图:“当年解放军都绕着永定门打,现在怎能自己拆?” 全场顿时没了声音,只有窗外的秋风,吹得窗帘轻轻晃。 1946年,清华大学建筑系的教室里,林徽因站在讲台上。 她身后的黑板上,画着北京中轴线的草图,从永定门到钟鼓楼,标注得清晰明了。 作为系里首位女教授,她开设“中国建筑史”课程,带学生实地考察故宫、颐和园。 有学生回忆:“林先生会指着角楼的飞檐说,这不是简单的装饰,是古人的力学智慧。”正是在她的推动下,清华建筑系逐渐形成“理论与实践结合”的教学传统。 1949年秋,中南海的会议室里,林徽因抱着国徽设计稿。 她和梁思成带领团队,修改了28稿,最终确定“五星照耀下的天安门”方案。 为了让国徽更贴合中国文化,她特意加入麦穗、齿轮元素,还调整了天安门的比例—— 让这座建筑在图案里既庄重又不失灵动。 后来毛主席看过设计稿后称赞:“这才是我们中国的国徽。” 1952年,人民英雄纪念碑的设计现场,林徽因咳嗽着趴在图纸上。 那时她肺病已重,却坚持参与碑顶“小庑殿”的设计,还亲自挑选碑心石的材质。 她提出“碑体要与天安门广场协调”的建议,让纪念碑既凸显庄严,又不显得突兀。 工作人员劝她休息,她却摇头:“这是给英雄立的碑,不能有半点马虎。” 最终纪念碑的浮雕纹样、碑座细节,都融入了她对中国传统建筑的理解。 1953年秋,北京市政府的会议上,林徽因攥着文物报告。 报告里不仅有安定门瓮城的测绘数据,还有她多年考察整理的北京古建筑名录。 她指着“宣武门箭楼”的照片说:“这是明清两代的防御建筑,拆了就再也建不回来了!”那时她刚从山西考察回来,包里还装着佛光寺的最新修缮建议——即便身体不适,她也没停下对古建筑的保护与研究。 1955年春,同仁医院的病房里,林徽因的床头摆着两本手稿。 一本是未完成的《中国建筑史》续篇,上面写着“应补充宋代园林细节”的批注; 另一本是给女儿梁再冰的《营造则例》修订本,空白处画满了简单的建筑示意图。 4月1日,这位一生与建筑为伴的学者离世,享年51岁。 追悼会上,梁思成抱着她设计的纪念碑图案,哽咽着说:“她把一辈子,都给了中国建筑。” 1960 年代末,吴晗重游安定门残基。他踩着散落的城砖,看着夕阳下的夯土层,想起当年跟林徽因的争论。 那时他只看到眼前的厂房和宿舍,却没读懂她眼里的文化焦虑。后来他口述《古都沧桑》,特意嘱咐编辑:“扉页要用林徽因的营造法式手稿”1969 年,吴晗逝世,没能看到这本书出版。 1986 年,《古都沧桑》终于面世。首都博物馆里,林字青砖与吴字界碑被摆在一起,旁边的说明写着:“争论让北京留住了更多记忆。” 如今再走在北京的中轴线上,永定门城楼巍然矗立,八国联军留下的弹孔还在砖上 ——那是林徽因当年想保的,也是吴晗后来终于懂的,属于这座城市的根。 信源:国家文物局回应重建圆明园建议:不了,谢谢 2020-11-13 18:22·中国新闻周刊