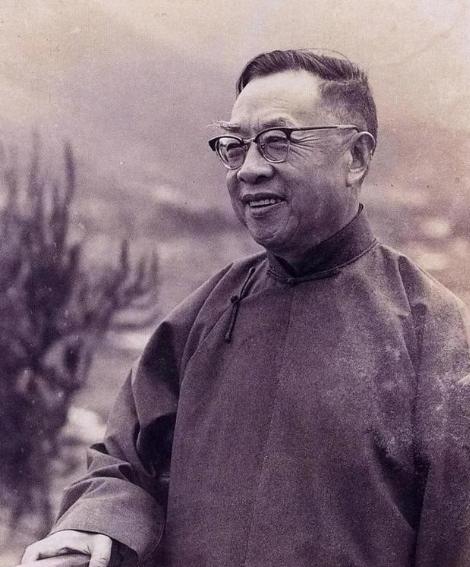

1990年,95岁高龄的他被赶出了自己的家,短短两个月就郁郁而终,至死也没能再看一眼海峡彼岸的故乡,他著作等身,与思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”,他出生名门,一生致力于历史和教育事业,创办著名的香港中文大学,他就是一代国学大师钱穆。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 钱穆,生于1895年无锡七房桥,家中自诩书香门第,藏书万卷,可惜好景不长,少年时家境渐趋衰败,父亲早逝,学费难以为继,钱穆不得不在十八岁时离开学堂,转而在乡村小学教书糊口,生活困顿,却未曾动摇他对学问的执念,夜色中灯火微弱,钱穆常独自研读《史记》《资治通鉴》等古籍,日复一日,将古书中的字句啃成自己的知识根基。 没有受到过系统高等教育,钱穆却凭着执着与天资,走上了自学成才的道路,二十岁后,他自修群经,涉猎经史子集,笔耕不辍,陆续撰写学术论文,投寄各大报刊,渐渐在学界崭露头角,三十岁左右,他完成了《刘向歆父子年谱》,学界权威顾颉刚赞赏有加,向燕京大学推荐钱穆,就这样,一纸聘书将这个没有大学文凭的乡村教师带入了中国学术的殿堂。 步入燕京大学后,钱穆并未感到自卑,反而一心钻研国学,在北大讲学期间,他主张“温情与敬意”,反对极端疑古与全盘西化,他坚持认为,治史不能仅凭冷冰冰的考据和推理,更需敬重历史、体恤人心,胡适等人主张西学为体,钱穆则提倡中西合璧,推崇传统文化自信,强调中华文明之独特价值。 抗战爆发,北大、清华、南开三校西迁,组成西南联合大学,钱穆随校南下昆明,辗转于简陋教室与破旧庙宇之间,依旧坚持讲授中国通史,物质匮乏,环境艰难,他用手写讲义、蜡版刻印,带领学生重温历史脉络,就在光线昏暗的油灯下,《国史大纲》逐渐成型,这部著作以简明清晰的逻辑梳理数千年历史,强调历史的连续性与文化的根脉,成为一代青年心中的灯塔。 战火未熄,钱穆坚信,只有守住中华文化之魂,民族才能在劫难中自立自强,他所讲授的历史课,不拘泥于帝王将相的更替,而着眼于制度、思想、风俗的变迁,他强调,历史是民族的精神家谱,不能任由外来文化冲击后自我否定,钱穆的观点在学界引发讨论,他以学术独立精神面对各派争鸣,始终坚守温情与敬意的原则。 1949年,内地局势巨变,钱穆南下香港,面对殖民地教育制度下的文化断裂,决意自办新亚书院,延续中华文脉,香港此时中文教育薄弱,钱穆四处奔走筹资,亲自承担中国通史、思想史等主干课程,初创时期,校舍简陋,办学经费捉襟见肘,他却毫无怨言,甚至典当妻子的首饰以济燃眉之急,新亚书院从十几名学生起步,逐渐壮大,最终与崇基、联合两院合并,成为今日香港中文大学。 钱穆担任香港中文大学首任副校长,积极推进中文教学和中国文化课程建设,他不仅引进一批内地学者,还创办新亚研究所和新亚中学,将中华文化教育理念贯穿于各级学制,学生们在他身上感受到中国学人的骨气与担当,许多人毕业后投身文化教育事业,将钱穆的精神带往世界各地,钱穆始终坚守,大学应是民族文化的灯塔,不应迷失在殖民地与乱世夹缝之中。 1967年,钱穆应蒋介石之邀前往台湾,定居台北外双溪,继续潜心著述和讲学,素书楼成为他晚年治学的书斋,他在此完成《中国历代政治得失》《朱子新学案》等重要著作,仔细梳理汉、唐、宋、明、清五代政治制度利弊,为后人留下宝贵史鉴,即使眼疾日益严重,钱穆依然笔耕不辍,素书楼讲学成为台湾政界、学界名流向往的精神盛宴,钱穆以平实、透彻的讲解赢得听众敬重。 九十年代初,素书楼产权风波爆发,台北有关方面以“占用公产”为由要求钱穆搬离,九十五岁的老人不得不离开居住二十余年的书斋,身心俱疲,搬迁后,钱穆健康每况愈下,思乡之情愈发浓重,他常在院中凝望远方,心头浮现无锡七房桥的荷花与太湖水,二零一九年初秋,钱穆在台北与世长辞,临终前反复念叨家乡,未能归根的遗憾成为人生最后的叹息。 信息来源:人民日报海外版——台湾觅钱穆:素书楼外月初寒