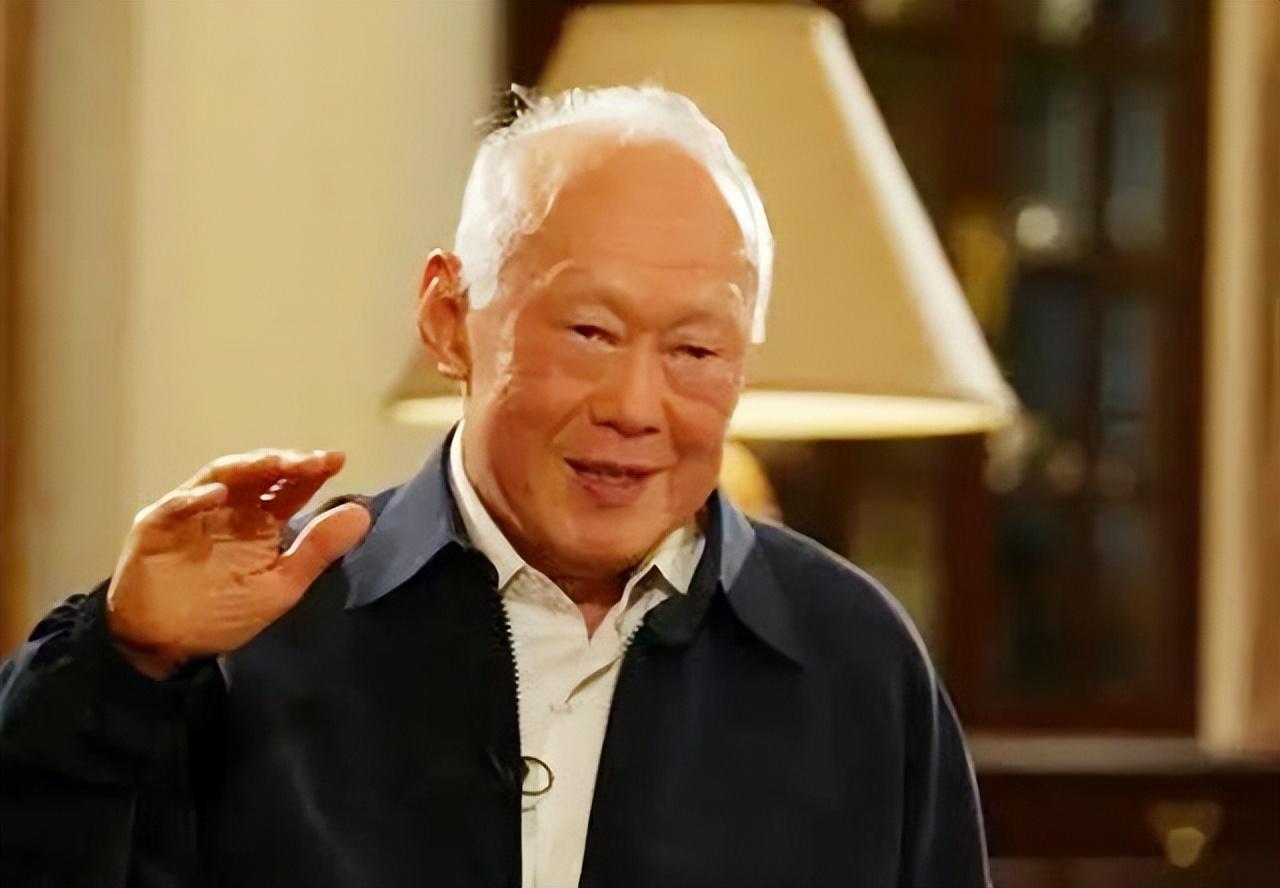

[中国赞]1965年,新加坡宣布独立,李光耀当即决定废除汉语,并将官方语言改为英语。而在彼时新加坡将近200万人口中,75%以上都是华人,至此不少人对此十分不满,但李光耀解释道“汉语有个弊端”。 (信源:百度百科——李光耀) 在新加坡街头,七成居民血管里流淌着华人血液,可若你开口说汉语,大概率会遭遇尴尬的沉默 —— 这里的官方文件、学校课堂、职场交流,早已被英语牢牢占据。 这个人均 GDP 从 1965 年 511 美元飙升至如今 6 万美元的 “亚洲小巨人”,为何偏偏要舍弃祖辈相传的汉语?当年李光耀那句 “汉语存在一个不足之处”,背后藏着怎样改变国家命运的抉择? 1965年新加坡从马来西亚独立,种族、语言、文化复杂,国家发展艰难。当时街头多是闽南话、潮汕话、粤语,汉语是华人日常用语,但李光耀建国初决定废止汉语官方地位,推行英语为主、母语为辅的双语教育。 此消息引发华裔群体不满,家长担忧孩子学不到母语会忘本,有人怒斥这是“文化背叛”。 面对汹涌的反对声,李光耀的理由冷静得近乎残酷。他深知,新加坡国土面积狭小、资源匮乏,若想在全球立足,必须打破语言壁垒。 汉语虽承载着华人文化,却存在 “传播局限性”—— 当时国际商业、科技、外交领域几乎被英语垄断,若固守汉语,新加坡将被排除在全球合作网络之外。 更现实的是,新加坡除华人外,还有马来族、印度族等群体,英语作为 “中性语言”,能避免因母语差异引发的种族矛盾,成为各民族沟通的纽带。 为推进语言改革,李光耀在教育领域掀起 “手术刀式” 调整。华文学校开始增设英语课程,且课时占比逐年提升;政府部门发文必须使用英语,连街头路牌、公共标识都逐步替换成英文。 最具争议的当属南洋大学的命运 —— 这所由海外华人捐资创办、以华语授课的高等学府,因与官方英语政策相悖,最终被并入新加坡国立大学,华语教学体系彻底瓦解。此举刺痛了无数华人的心,抗议声浪持续数月,可李光耀始终没有退让。 不过,这位务实的领导人留了一丝 “文化底线”。他保留九所历史悠久的华文中学,给予资金扶持,允许其在双语教育框架内强化汉语教学。 出人意料的是,这些学校凭借扎实教学质量,在后续全国中学评估中屡次名列前茅,成为新加坡汉语教育的 “火种”。李光耀以此传递态度:放弃汉语官方地位不代表斩断文化根脉,而是在现实与传统间寻找平衡。 语言政策效果数十年后渐显。英语普及使新加坡快速融入全球经济,跨国企业设区域总部,国际人才交流无阻,港口凭英文沟通成全球航运枢纽。双语教育培养的人才既懂英语对接国际市场,又通母语链接本土社群,为现代化奠基。 21世纪初全球“中文热”、中国经济崛起,新加坡人获“双重红利”,会中文的年轻人与中企合作占先机,汉语从“被弃母语”变“商业敲门砖”。 但争议未消。随时间推移,汉语在新加坡式微问题渐显:部分年轻人汉字认知模糊,春节祝福语写不完整;家庭中,孙辈因语言障碍难与祖辈用方言讲述的往事共情;职场上,英语为主,汉语仅用于特定场景。 更微妙的是,语言差异加剧社会代沟,老一辈怀念华语文化,年轻人沉浸英语文化,两种认知难有交集。 有人质疑李光耀当年的决策过于极端:若当初保留汉语的部分官方功能,如今新加坡是否能更好地衔接 “中文经济圈”?也有人认为,正是这份 “狠心” 让新加坡避开了种族纷争,抓住了全球化机遇。 事实上,李光耀的选择从来不是 “非此即彼” 的单选题,而是在小国生存困境中做出的最优解 —— 他用英语换来了国际入场券,又用保留华文学校守住了文化底线,这种务实主义,恰恰是新加坡在夹缝中崛起的关键。 如今再看新加坡语言现状,能更清晰理解李光耀考量:语言不只是文化符号,更是国家发展工具。放弃汉语官方地位,并非否定华人身份,而是为让多元种族国家有更广阔生存空间。 新加坡人用英语对话世界、用汉语传承文化,已在两种语言交织中走出自己的发展道路。李光耀当年对汉语的判断,超越语言本身,成为小国在大国博弈中突围的经典注脚。