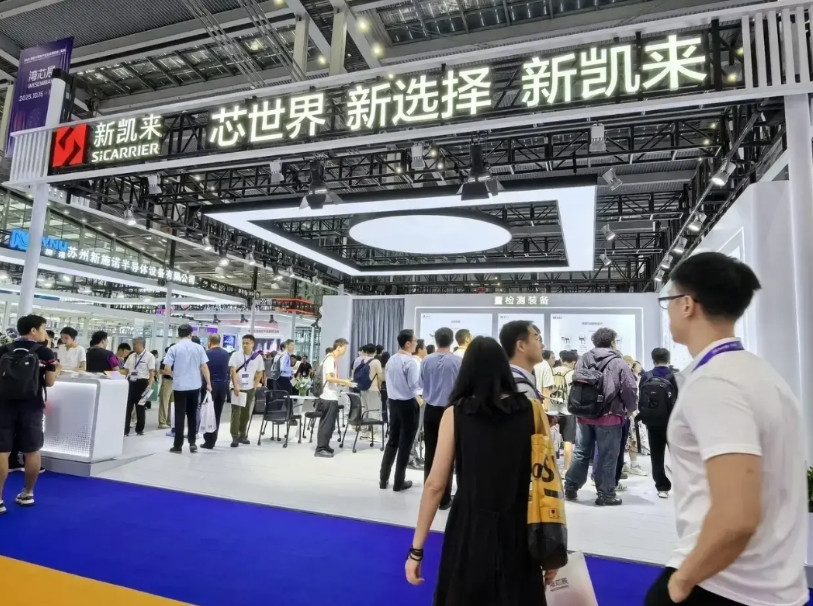

比芯片断供更可怕的事情出现了!中国物理博士尹志尧一语道破:美国的芯片专家中,有很大一部分都是华人,63 岁邱震海教授也直言:“中国是从 14 亿人里挑人才,美国却是在 70 多亿人中选……” 2024 年中微半导体的实验室里,机器嗡鸣着运转。 尹志尧戴着护目镜,盯着刻蚀设备的参数屏,眉头微蹙。 调试间隙,他想起 1990 年在泛林半导体的研发室 —— 身边 80% 的同事都是华人。 那时他就想,这些脑子要是能为中国芯片出力,该多好。 如今,这个念头正在慢慢变成现实,却仍有太多阻碍。 1980 年,尹志尧刚到美国留学时,半导体行业还是美国的天下。 课堂上,教授说 “芯片的未来在硅谷”,他看着身边的华人同学,个个顶尖。 毕业后,他进了英特尔,参与电容耦合等离子体刻蚀技术研发。 团队里,负责核心算法的是华人,搞材料测试的也是华人,却都拿着美国绿卡。 “国内没这个条件,回去也做不了研发。” 同事的话,戳中了他的心事。 2000 年,胡正明在加州大学伯克利分校发明 FinFET 技术时。 尹志尧去拜访他,两人聊到凌晨,都在感叹 “华人不缺 talent,缺土壤”。 那时中国的芯片产业还在做低端封装,连像样的研发实验室都没有。 胡正明说:“等什么时候国内能养得起‘闲人’搞科研,人才自然会回去。”所谓 “闲人”,是指不用为经费、报表分心,能专注技术的人。 2016 年,尹志尧带着团队回国创办中微半导体时。 身边很多人不理解:“你在泛林当高管,何必回来遭罪?” 他没解释,只是租了个厂房,从国外淘来二手设备,一点点搭建实验室。 第一年,就有 3 个在硅谷做研发的华人工程师跟着他回来。 “就想试试,在中国能不能做出世界一流的刻蚀设备。” 工程师们说。 2020 年,美国开始限制华人科学家进入实验室时。 在斯坦福做芯片材料研究的常林,第一次动了回国的念头。 他申请参加一个国际会议,签证却被拒了,理由是 “涉及敏感技术”。 “在美国待着像个外人,不如回去做点实事。” 常林收拾行李,加入了中微。 那一年,像他这样回国的半导体人才,比前一年多了 40%。 2022 年,西湖大学的实验室里,施一公正和学生讨论光刻胶技术。 他特意取消了 “论文 KPI”,让学生能专注于长期研发,不用急着出成果。 “科研不是种菜,不能指望今天种明天收。” 施一公的理念,吸引了很多海归。 有个从麻省理工回来的博士说:“在这里,我能安安心心做 3 年冷板凳。” 这种 “安心”,正是过去中国科研最缺的东西。 2023 年,邱震海在一次论坛上说 “中国从 14 亿人里挑人才,美国从 70 亿人里挑” 时。 尹志尧就在台下,他举手反驳:“不是挑不挑的问题,是能不能留住的问题。”他举例,中微去年招了 10 个海外顶尖人才,有 3 个因为 “行政事务太多” 走了。 “写项目书、应付检查占了 60% 的时间,哪还有精力搞研发?” 他的话,让全场沉默。 如今,尹志尧的中微半导体,刻蚀设备已经能做到 5 纳米工艺。 实验室里,一半以上的研发人员是海归,还有 2 个来自美国的工程师。 “他们说,在中国能看到芯片产业的未来,愿意赌一把。” 尹志尧笑着说。 但他也坦言,要吸引更多 “70 亿人里的顶尖脑子”,还得解决很多问题。 比如,科研经费的长效支持、行政流程的简化、知识产权的保护。 2024 年,常林在研发新一代刻蚀设备时,遇到了材料难题。 他联系了在德国做材料研究的华人科学家,对方愿意提供技术支持。 “要是放在以前,这根本不可能,现在大家都愿意帮中国芯片一把。” 常林说。 这种 “互帮互助” 的氛围,正在华人科技圈慢慢形成。 因为大家都明白,只有中国芯片强了,华人科学家在国际上才有话语权。 现在,尹志尧每天还会去实验室转一圈,看看年轻人的研发进度。 他常说:“芯片之争,说到底是人才之争,而人才之争,是生态之争。”中国已经有了能做出好设备的脑子,接下来要做的,是给这些脑子创造好环境。 当有一天,国外的顶尖人才主动来中国做芯片时,才是真的赢了。 这条路很难,但走下去,就有希望。 信源:比“芯片断供"还可怕!美国芯片专家中大多是华人——乘风史