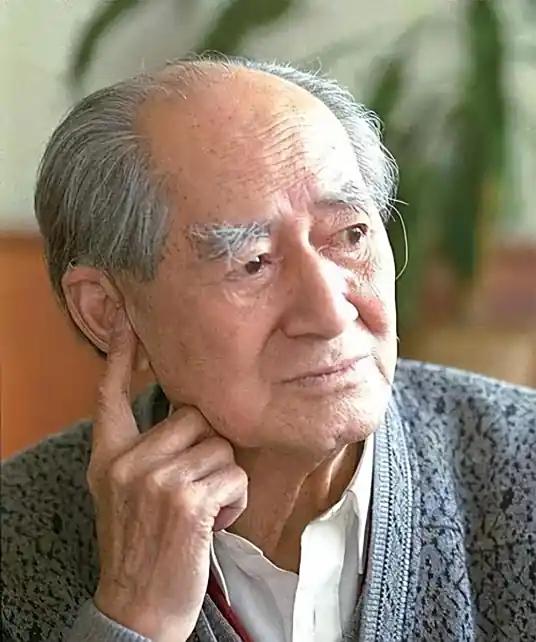

1996年,82岁的著名作家徐迟,从医院病房的6楼一跃而下,震惊了整个文学界。 2024 年南浔徐迟故居的展柜里,一盏旧台灯亮着暖光。 玻璃罩下,一本蓝皮笔记本摊开着,最后一页的字迹有些颤抖:“愿以诗为炬,燃尽最后光。” 讲解员轻声说:“这是徐迟 1996 年住院时写的诗稿,没来得及完成。” 游客们凑近看,笔记本边缘的磨损,藏着这位文学大家晚年的挣扎与坚守,也藏着他两段刻骨铭心的感情印记。 时间跳回 1939 年,重庆的一间小阁楼里,煤油灯映着两张年轻的脸。 徐迟刚完成《二十岁人》的初稿,陈松就凑过来,轻声念着诗里的句子:“青春是火,要燃得热烈。” 她不仅懂他的诗,还会帮他校对文稿,把错字用红笔圈出来,再附上自己的读后感。 有次徐迟因灵感枯竭烦躁,陈松没多说,只是煮了碗他爱吃的汤圆,轻声说:“别急,等灵感找你。” 就是这份懂与暖,让徐迟认定 “陈松是能陪自己一辈子的人”,那年冬天,两人低调结婚,没有盛大仪式,只有一本手写的诗集当嫁妆。 1949 年翻译《瓦尔登湖》时,陈松成了徐迟最坚实的后盾。 他白天要去报社上班,只能夜里翻译,陈松就陪着他,帮他查资料、抄译稿,常常忙到后半夜。 有天徐迟翻到 “我愿意深深地扎入生活” 这句,突然卡住,不知怎么译才传神。 陈松端来热茶,笑着说:“不如想想我们现在的日子,不就是‘深深扎入生活’吗?” 一句话点醒了徐迟,他笔下很快流出流畅的译文,后来还在译稿旁标注 “此句多亏松点拨”。 这本译本出版后,徐迟特意在扉页写下 “献给松”,这份默契的感情,成了他创作的重要动力。 1985 年陈松病逝,徐迟的世界瞬间塌了一半。 他把自己关在书房,看着陈松生前帮他整理的诗稿,眼泪止不住地流。 以前他写稿时,陈松总会在旁边安静坐着;现在书桌旁空了,他连笔都提不起来。 朋友劝他出去走走,他却摇头:“松不在了,没人懂我的诗了。” 那段时间,他常常在深夜翻看两人的旧照片,照片里陈松笑着,他也笑着,可现实里只剩他一个人。 这种痛苦持续了四年,直到 1989 年在文学座谈会上遇见陈彬彬,他才试着走出阴霾。 1990 年徐迟与陈彬彬结婚时,曾满心期待能找回当年的温暖。 他带着陈彬彬去南浔老宅,指着父亲的书房说:“我年轻时,就在这写第一首诗,松还帮我改过错字。” 可陈彬彬对文学兴趣不大,更在意生活琐事,比如徐迟的衣服要怎么叠,家里的饭菜要怎么安排。 有次徐迟想和她聊《哥德巴赫猜想》的创作思路,陈彬彬却打断:“别总说这些,不如想想明天吃什么。 ” 两人的分歧越来越多,徐迟想聊文学与理想,陈彬彬想聊生活与现实,话不投机的次数多了,感情也慢慢淡了。 1994 年,两人平静离婚,徐迟没抱怨,只是说 “我们想要的不一样,不如各自安好”,可没人知道,他夜里又翻出了陈松的照片。 1995 年,武汉徐迟的书房里,电脑屏幕亮着微光。 71 岁的青年作家林墨来拜访,看见他戴着老花镜,手指笨拙地在键盘上敲字,屏幕上是关于科技的文章。 “徐老,您怎么不写诗歌了?” 林墨问。 徐迟叹了口气,指着书桌旁的空椅子:“以前松在这,我能写出诗;现在没人懂,写了也没意义。” 1996 年 10 月,徐迟住进同济医院,随身带的三样东西里,都藏着对感情的牵挂。 《瓦尔登湖》里夹着陈松帮他抄的译稿片段;蓝皮笔记本里有写给陈松却没寄出的诗;未完成的《南浔忆旧》里,满是对与陈松相处时光的回忆。 护士常看见他坐在病床上,对着《南浔忆旧》发呆,偶尔念出 “桂花落满窗”,眼里满是温柔,仿佛又回到了和陈松一起在南浔的日子。 有次林墨去看他,他拿出那张与陈松在煤油灯前的合影,轻声说:“松要是还在,肯定会帮我把《南浔忆旧》写完。” 1996 年 12 月 11 日,徐迟让护士帮他找笔。 他在蓝皮笔记本上慢慢写下 “愿以诗为炬,燃尽最后光”,刚想继续写对陈松的思念,笔就掉在了床上。 护士想帮他捡,他摇头:“不用了,就这样吧,松会懂的。” 第二天午夜,他选择以极端的方式告别,手里攥着那张与陈松的合影,口袋里装着未完成的诗稿 —— 他终究还是想回到有陈松的 “文学与感情里”。 如今中国报告文学学会新增的 “徐迟青年诗人扶持计划” 里,还特意设了 “默契创作奖”,鼓励创作者找到 “懂自己的人”。 南浔老宅的桂花树下,常有游客驻足。 有人轻声念着《忆松》里的句子:“你走了,诗里的暖也少了一半。” 风吹过桂花树,落下的花瓣飘向展柜,像在回应徐迟 —— 他与陈松的感情,和他的文字一样,永远留在了时光里,温暖着每一个懂的人。 信源:徐迟何以陨落——南通日报