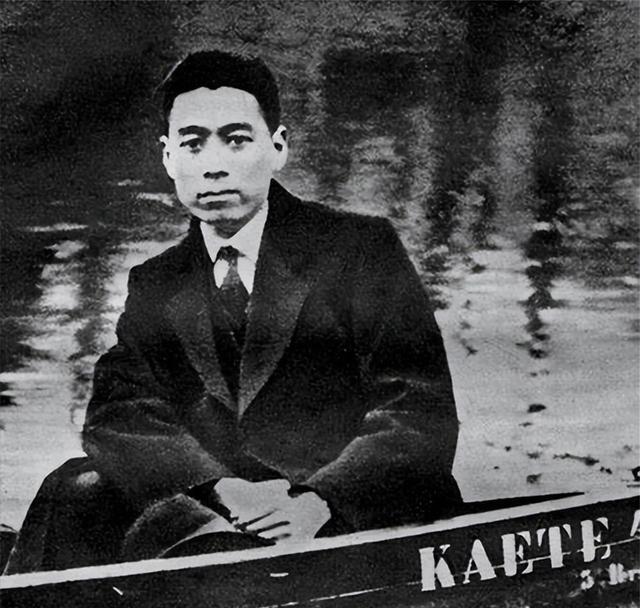

1952年时,原国军中将柏辉章被判处了枪决之刑,柏辉章至死都想不明白自己抗日有功还率部起义,为何还要被杀。 秋风在遵义城外卷起尘土。刑场搭在凤凰山脚下,山雾浓得像蒸汽。柏辉章穿着灰布囚衣,脚步稳,肩背挺直。军号在远处响起,人群寂静。 曾经的中将,今日的囚徒,站在那片湿冷的泥地上,脸上没有表情。行刑队列起枪口,一声令下,山谷回音滚动。谁也没想到,这个抗日功臣、起义将领的结局,会是这样一声短促的枪响。 柏辉章出身贵州遵义,早年混迹黔军营伍,打仗干脆利落。贵州山路难走,部队常年野战,他练出一身铁气。后来投身中央军,被编入第102师。那支部队在抗战里拼到只剩残编。 战场上火光连天,他带队从烟雾里冲出来,军装被炸成碎布,仍握着枪指挥。八年战争,部下死了一茬又一茬,连他自己也身负数伤。有人说,第102师能撑到抗战结束,全靠他那股硬劲。 战争结束后,硝烟散去,军功不再是护身符。国民党在西南节节败退,贵州成了最后防线。柏辉章手里还有一支部队,归属黔北绥靖区。他看着周围的形势,心知无力回天。 1949年秋,西南大势已定,他选择留在遵义,没有随军撤退。那天夜里,他在营部挂起白旗,写下“起义通电”。起义当天,遵义城没响一枪。 老百姓放鞭炮迎接,街上贴满标语。有人说他识时务,也有人说他心有算盘。无论动机如何,那一刻,他以为自己找到了归路。 起义后,柏辉章被任命为“遵义地区剿匪委员会”副主任。任务是安抚旧部、整编武装。表面上风平浪静,私下里暗潮汹涌。贵州山中还有土匪残部、旧军势力,许多都是旧时战友。 柏辉章来往频繁,处理纠纷、调度人马,手腕仍旧强硬。有人觉得他干练,有人却觉得他掌控太多。公安干部开始写报告,说他“行动独断、与旧部往来密切”。那几张报告很快送上去,名字被红笔圈出。 镇反运动展开,调查的线网铺满遵义。剿匪委员会内部有人落网,供词里提到“旧军联络”。办案人员顺藤摸瓜,又翻出几份老信件。 信上盖着模糊印章,上面写着“救国会”几个字。指控的核心就此形成——组织反动团体、图谋颠覆。拘押命令下达那天,柏辉章还在会议室。卫兵走进来,冷风灌进屋,他只是抬头,看了一眼那张逮捕令。 看守所阴冷潮湿,墙上渗着水。柏辉章被单独关押,每天反复被讯问。笔录写满整整一摞,罪名一条比一条重。 调查组认定他“以剿匪为名,重整旧部,暗中联络反动势力”。他否认,称那几封信是工作往来,但签名和印章都对得上。案卷卷宗很快上报。那年贵州处决了不少旧军政人员,形势紧,节奏快。 1952年9月,审判定案,判处死刑。公审大会在凤凰山举行,人山人海。布告上写着:“反革命罪行累累,民愤极大。”柏辉章站在台上,神情冷静,脚下的木板微微颤。 行刑队列枪,山风刮起,卷走几页公文。枪声过后,人群四散。有人叹息,有人沉默。那顶军帽掉在地上,泥水溅开,没人去捡。 多年后,遵义会议会址成了红色纪念地。那座小楼原是柏辉章旧宅,墙上挂满展板,游客络绎不绝。解说员会说:“这里曾是黔军师长柏辉章的公馆。 ”没人再提起那位主人在七年后被枪决的事。历史留下的是房子,不是命运。街口的风吹过青瓦,仿佛还在低声诉说那段尘封往事。 柏辉章的故事像一块被尘土掩埋的石头,偶尔被人提起,又被遗忘。有人说他被误判,有人说他确有隐情。真相留在档案馆的纸页里,尘封的封面上只写着“1952年案件”。 风化的字迹见证了一个时代的矛盾——功与罪、忠与疑,只在一线之间。战争让他成名,和平让他消失。 在遵义会议会址前,阳光洒在旧墙上。那堵墙当年曾听过多少秘密,见证多少转折。柏辉章若有灵,也许仍在问:那一枪,是命运的惩罚,还是时代的误解? 没人能回答。时间继续向前,名字被历史淡去,只剩一段故事,在岁月的回声里,忽远忽近。