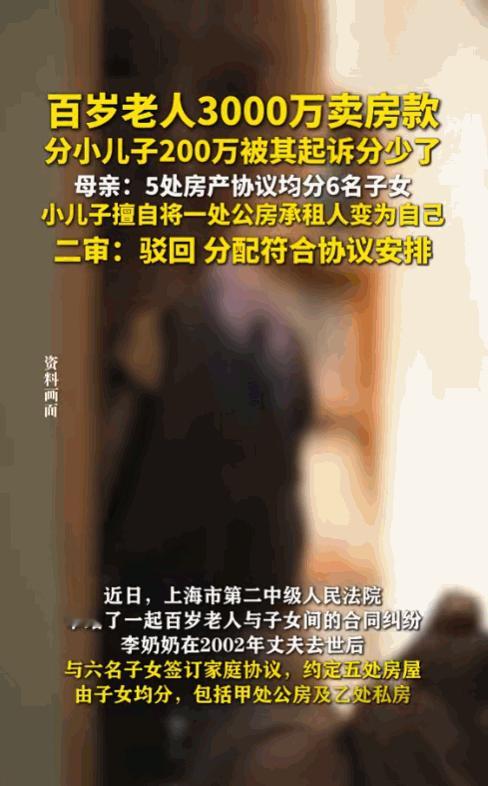

“金钱面前,亲情一文不值!”上海一位百岁老人卖掉名下房产,拿到近3000万售房款,而后将这笔钱分给6个子女,5个哥姐每人得400多万,唯独小儿子只分到200万。小儿子不服气,起诉母亲和哥姐,要求重新分配房款!可老人却反驳:小儿子早已偷偷占了一套公租房,如今还贪心要多分,实在没道理。让人意外的是,一审和二审法院判决完全相反! 信息来源:安徽商报 百岁老人3000万卖房款分小儿子200万被其起诉分少了,母亲:5处房产协议均分6名子女,小儿子擅自将一处公房承租人变为自己,二审:驳回,分配符合协议安排 2021年上海有位刚过百岁的李奶奶,做了件让街坊议论的事,她把卖3000万私房的钱分给六个子女,五个哥姐各拿500万,小儿子明明只给200万。 最小的儿子明明因少拿300万委屈难平,一纸诉状将母亲和五位兄姐告上法庭,要求补足差额。这场官司的由来,竟要追溯到二十年前的一个家庭约定。 故事要从2002年说起。彼时李奶奶的老伴离世,为避免子女未来因遗产反目,她把六个孩子叫到跟前商量:“家里五处房产(包括公房和私房),不管出租收租还是卖掉变现,都按人头平均分配。” 子女们觉得这个方案最公平,既能防纠纷又能保和睦,便爽快签了协议。 谁能料到,这份看似周全的约定,七年后出现了裂痕。2009年,明明未经任何家人商量,带着父亲的死亡证明和原公房租赁合同,悄悄到房管部门把市中心一套公房的承租人从父亲名下改成了自己。 等兄姐们察觉时,手续早已办妥。面对质问,他只轻描淡写说是“方便打理出租”,始终没提要把这套公房的权益拿出来共享。 时间来到2021年,李奶奶年事渐高需要子女照料,便想着卖掉自己名下产权清晰的私房,彻底了断财产分配的事。 这套房最终卖出近3000万。原本李奶奶打算按当年协议平均分配,可越想越觉得不公:小儿子早年私下占了公房,这些年租金自己收着,万一以后拆迁还能拿补偿,现在再全额分私房钱,岂不是占了双份好处? 其他兄姐也有同感。权衡之下,李奶奶决定给明明200万,其余五人各500万。 消息一出,明明当场炸了。他坚持认为公房只是“承租权”,没有明确市场价值,变更承租人是按规定办理,和私房出售款无关。 那套私房本就是父亲的遗产,按协议自己就该拿500万,少300万必须补上。双方争执不下,2022年初,明明将母亲和其他五位兄姐诉至法院。 一审法院审理后认为,2002年的协议仅笼统提到“五处房子平均分”,未明确“承租权”与“产权”的具体处理方式,公房承租人变更和私房出售款属于两码事,于是判决李奶奶一方补足明明300万。 但李奶奶和其他子女不服,上诉至上海二中院。 二审法院重新梳理了整个事件的来龙去脉。法官指出,2002年的协议本质是一份“整体分配方案”,而非对每套房产单独约定。 明明私自变更公房承租人的行为,早已违背了“共同分配”的约定。 更何况,李奶奶给明明200万后,六兄妹的实际总收益仍符合平均原则,五位兄姐各得500万,明明虽只拿200万现金,却额外拥有公房的权益,并未吃亏。 这样的判决,更契合家庭关系中实质公平的要求。最终,二审撤销一审判决,驳回了明明的全部诉讼请求。 这起案件,藏着几个值得所有家庭深思的启示:其一,家庭内部签订的协议并非儿戏,只要不违反法律,各方都需遵守; 其二,协议具有整体性,不能只挑对自己有利的部分执行;其三,率先破坏约定的人,其权益必然要受到限制,明明先占了公房的好处,就无权再要求全额分割私房款项。 更重要的是,法院裁判时不仅看条文,更在意亲情的温度,毕竟都是一家人,留一分余地才能少一分伤害。 案件尾声,二审驳回明明的诉请后,李奶奶也撤回了对他的另一起相关诉讼。这位百岁老人的心愿,和天下所有父母并无不同:不过是盼着子女能和和睦睦,别为钱财伤了骨肉亲情。 家事纠纷里,最好的结局从来不是争个是非分明,而是让亲人重新围坐,把酒言欢。法律是行为的底线,可亲情,才是一个家最该守护的初心。正如李奶奶常说的:“钱能切开,人心切不得。” 对万千家庭而言,这起案件是一记警钟:签协议时要深思熟虑,履行时需严守承诺。 公房权益如何分配、房产如何处置,这些看似复杂的矛盾,本质上都是怕亲人疏远。多些体谅,少些计较,比什么都珍贵。毕竟,父母暮年最期待的,不过是孩子们能围在身边,好好说说话。

![[点赞]9月,北京,一女子验收新房时,无意间发现防盗门存在瑕疵,于是就要求开发](http://image.uczzd.cn/13566299262323659682.jpg?id=0)

用户18xxx16

很现实。在金錢面前亲情屁都不是!我对这样的“亲人”来电话。回复的第一句是:打错了!

老飞新手

不要拿巨额经济权益考验人性,能经得这种考验的人绝少。孔融让梨佳话也只是讲孔融让大梨取小梨,你让他弃梨不给他试试?