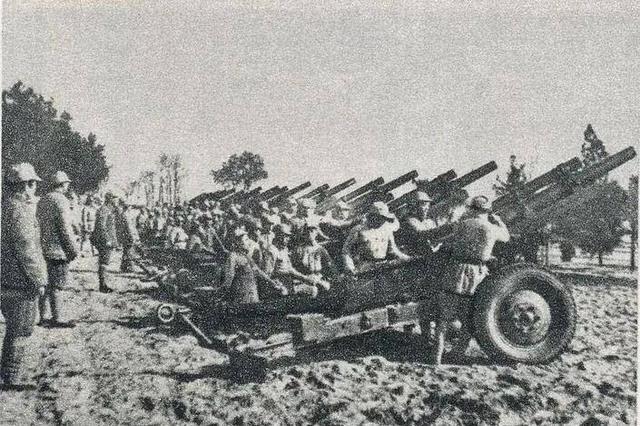

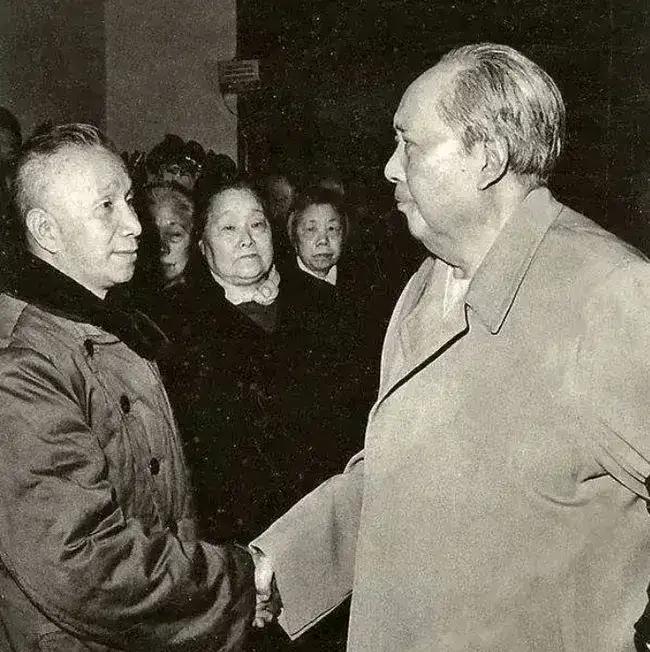

1978年组织要把我调到工兵营担任政委(属营级干部),来征询我的意见,我坚持回老炮团,后如愿回到老部队,接待我的正是周副政委(当时他兼任分管干部工作),他握着我手说道:“张卫华同志,欢迎你回娘家!” 我叫张卫华,1946年生在河北一个普普通通的农村。家里兄弟姐妹一大堆,日子过得紧巴巴的,吃穿都得精打细算。那时候农村啥样,大家都懂,地里刨食,风里来雨里去。1968年冬天,我终于圆了当兵梦,穿上那身绿军装,背着个破行囊,坐上大卡车就往炮兵团赶。车颠得我骨头都快散架了,到地方一看,营区里炮管林立,空气里一股机油味儿,我这愣头青啥都不懂,就知道埋头苦干。 刚入伍那会儿,我就是个小兵,每天站军姿站到腿发麻,扛炮弹扛到肩膀肿。炮团规矩铁板一块,首长对谁都一样,不搞小圈子。吃饭在食堂挤一堆,啃窝头配大锅菜,桌上就几盘土豆炖肉,可大家吃得热火朝天,边吃边聊训练心得。我从战士干起,一步步爬,很快就当上班长。那时候考核严格,领导拿着本子一条条记,谁成绩好谁上,从不走后门。我能升排长、副指导员,全靠实打实的汗水和战友拉一把。 在炮团的七年,学的东西真不少。训练场上,炮弹重得像石头,我咬牙一趟趟搬,晚上累得倒头就睡。夜间演习时,任务紧得喘不过气,我带队连夜调炮位,忙到天亮,首长过来拍我肩膀,说干得靠谱。那一刻,酸爽。炮团风气正,用人公平,干活让人心里敞亮。我对这儿感情深,觉得这是我的根,七年光阴,啥回忆都有了。战友间互帮互助,选人看本事,不看关系,这让我干得带劲。 1975年,组织把我调到军警卫连当指导员。我当时一百个不乐意,可部队就是这样,听命令是铁律。周副政委找我谈心,讲部队需要啥,我才收拾行李走人。到警卫连后,工作换了样,每天查哨巡逻,忙得脚打后脑勺。职责重是重,可总觉得少了点味儿。炮团那七年,从新兵到指导员,每步都踩实了,那儿有我的汗和笑脸。警卫连虽重要,我还是老惦记老部队,常跟战友念叨,炮团像头一个家,住了七年,拔不了根。 三年警卫连日子,我干得尽心尽力。早起查岗,夜里巡营,鞋底都磨薄了。组织士兵操练,监督他们站姿敬礼,日子过得充实。可说实话,心里那股子牵挂老炮团的劲儿,从没断过。想着操场上炮一字排开,射击时那轰鸣声,就觉得归属感强。部队调动本该服从,可人总有私心,我盼着哪天能回去,继续在那片地儿发光发热。 转眼1978年,组织又找我谈话,说要调我去工兵营任政委。这岗位营级,高我一级,别人巴不得。可我一听,心里直打鼓。工兵营搞基建修路,跟炮兵射击两码事,我在炮团七年,啥本事都练出来了,那儿有我的印记。工兵虽好,不是我的菜。我就直球跟领导说,想回炮兵团。这要求有点大胆,调动哪能挑肥拣瘦,可我说了,抱着试试的心态。领导听完,点点头,记下我的话,让我等消息。 没想到,组织还真同意了。批准调回炮兵团,我赶紧收拾行头,坐军车颠了好几个钟头,又见着老驻地。那一刻,踏实。团部里,周副政委亲自接我。他当时兼干部工作,忙得团团转,还抽时间见我。那句欢迎回娘家的话,暖到骨子里。炮团就是我军旅起点,七年时光,战友情深,我回来,啥都对上了。周副政委这人,作风正派,管干部一碗水端平,他那欢迎,让我立马融入。 回炮团后,安排我到一营当教导员。活儿不轻,既管训练又抓思想。每天早起带队出操,检查装备,核射击数据。实弹时,盯着每门炮准备,确保不出纰漏。平时跟战士聊家常,办读书会球赛,让大家干活有干头,生活有滋味。在一营,我干得起劲,总想对得起信任,不让战友失望。训练场上,炮手们动作麻利,我在一旁把关,成绩慢慢上来。 一营工作上了道,射击成绩在团里拔尖。1980年全团考核,我们营快准狠,首长点名表扬。那年头,部队比拼实打实,谁强谁牛。我在炮团一直干到1986年,以团职干部转业。离别时,全团列队送,周副政委拍我肩膀,嘱我常回来看。敬礼转身,眼有点湿。我走时,脚步稳当,心里满是感激。那些年,炮团教我啥叫责任,啥叫集体。 转业后,我去地方机关干活,仍旧保持部队作风,啥事都认真。开会发言,整理文件,一丝不苟。退休了,常翻老照片,看炮团操场,战友合影,一张张过,年轻时候好像还在那儿晃。军旅苦乐半半,可那是根,拔不掉。回想1978那事儿,坚持回老部队,是我军旅高光。组织信任,周副政委那欢迎,成我一辈子念想。