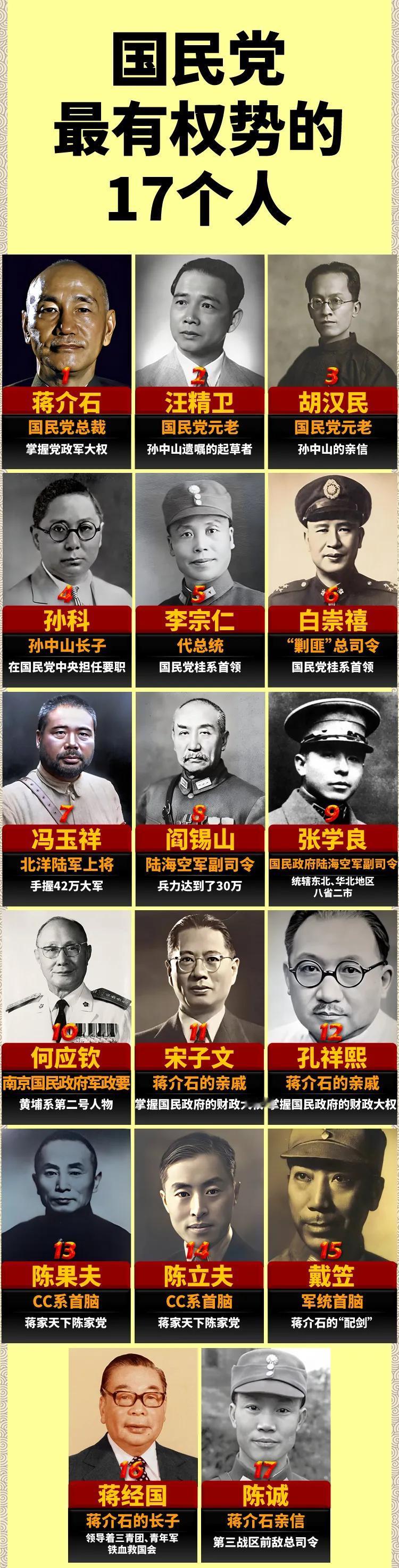

陈赓草拟作战报告,请叶帅过目,叶帅皱眉:我的名字怎能署你之上 【1949年9月5日晚,赣州南门外的临时指挥部内,一盏马灯晃出淡黄光。“老陈,这稿子明天给我先看一眼。”叶剑英轻声叮嘱。】短短一句,军中惯有的谦逊与严谨尽显。彼时,全国解放大局已成,华南却仍是国民党残存势力盘踞的最后屏障。广州,成了蒋介石寄望“拖到明年再说”的孤注。 四个月前,长江硝烟尚未散尽,南京政府仓皇南迁,军政要员挤上专列,一路向粤。若从1925年的黄埔算起,广州与国民党政权的缘分似乎兜了一个残忍的轮回——起于珠江,败也珠江。此刻留给解放军的任务看似简单:拔掉最后一颗钉子;可真正难点在于,如何缩短战场周期,阻止白崇禧与余汉谋两股力量合流,再反扑西南。 中央军委给出的框架是“大迂回、大包围”。三路纵队同时推进,既要锁死粤北,又要防止敌军从海上溜走。东路由二野第四兵团、四野第十五兵团组成,陈赓、邓华分任主官;中路与西路则交给两广纵队配合地方游击力量。叶剑英虽在广州战役不挂一线职务,却凭熟悉水陆要道的地利人和,被毛泽东点将为全局协调人。“叶帅出山,珠江水也要让路”——士兵私下的玩笑话,道出了信心。 陈赓抵赣州第一件事不是进城,而是带参谋人员拉出一张三尺地图。翁源、曲江、英德、花县,所有可通往两广海岸的山口一一标好,再用红铅笔勾出包抄箭头。余汉谋手里号称十九个师、实则不足十万;白崇禧尚在柳州、桂林一线筹划合围,但铁路、公路全在第四野战军炮口覆盖范围内。数据摆在那儿,战士们觉得打广州不过是“走完剩下半场球”。 筹划会议定于9月7日上午。会议桌并不宽敞,一侧是陈赓、邓华,另一侧是叶剑英和粤赣边游击队代表。叶帅开门见山:“广佛一带多旧日要塞,敌若死守,硬碰硬不划算;速打点,攻心为主。”陈赓随手翻开笔记,无缝接话:“东江侧翼插下去,掐住粮道,余部必慌;后路炸桥,白崇禧没法接应;广州就成瓮中之鳖。”众人点头,方案敲定。 任务下达后,陈赓连夜起草给中央军委的作战报告。与通常的电文不同,这份报告细到每条公路可承载吨位、每条河段潮汐时长,甚至包涵何时征调当地小木船。叶剑英翻完,合上纸夹,眉头却轻轻一锁。他提笔,把原本“叶剑英 陈赓”改为“陈赓 叶剑英”。 第二天清晨,陈赓拿着那张汗渍未干的封面直奔叶帅宿舍:“师长,我的名字怎能署您之上?”他口气焦急,却带几分倔劲。叶剑英摇头:“作战指挥你在前,报告你执笔,署谁在前不是客套,而是责任顺序。”陈赓仍不甘心。叶帅索性推回文本:“要么照此,要么只写你,别耽误发电。”一句话堵住了陈赓所有退路。几分钟后,文稿通过电台密钥发往北平。 9月13日,右路军越过浈江,拿下曲江;同日凌晨,左路军兵不血刃占领翁源。余汉谋后背已被掏空,部队开始自溃。曾誓言“固守省城”的粤军高级将领,连夜改便衣,潜向香港。两周后,广州外围守军不足两万人且士气涣散。10月14日凌晨四时,第四兵团尖刀营渡过珠江,友军从石井、白云机场方向协同合围,中山纪念堂升起新五星红旗。敌军仓皇出逃,只带走一个空壳“中央银行”。 广东战役持续四十天,俘敌十余万,毁敌舰艇百余艘,最引人注目的却不是战果数字,而是指挥体制的“共同署名”。在战后讲评会上,军委办公厅工作人员提到此事,称其为“前线与后方的信任示范”。叶剑英平淡回答:“署名在后,心里踏实,在前线的兄弟们才不会犹豫。” 值得一提的是,这份署名小插曲后来成为军事院校教材的案例,讲的不是礼让,而是职责分工的清晰。报告谁写,谁负责;指挥谁担,谁担责。战场换了无数形态,规则却凝成铁律。 广州解放当天雨夹微风,珠江水面仍飘着飘絮纸片。陈赓站在海珠桥头,士兵说他用望远镜静看了半小时。没人知道他当时在想什么,只知道那份以自己名字打头的作战报告,已被军委档案馆盖章入库。 几十年后,当研究者提起“陈叶”二字顺序,不得不说,多数人第一反应是谦让。其实更深层的含义在于,一场战役的胜负从来不是“谁排第一”决定,却必须有人敢担第一。 华南解放大幕落定,西南战场随即展开。那一夜赣州灯下的低声嘱托,透出的不仅是同事之情,更是革命生死与共的担当。叶帅皱眉,只因规则大于情面;陈赓退让,只因规矩不可乱序。历史对错不靠笔墨抒怀,却往往从这一笔顺序里显出锋芒。