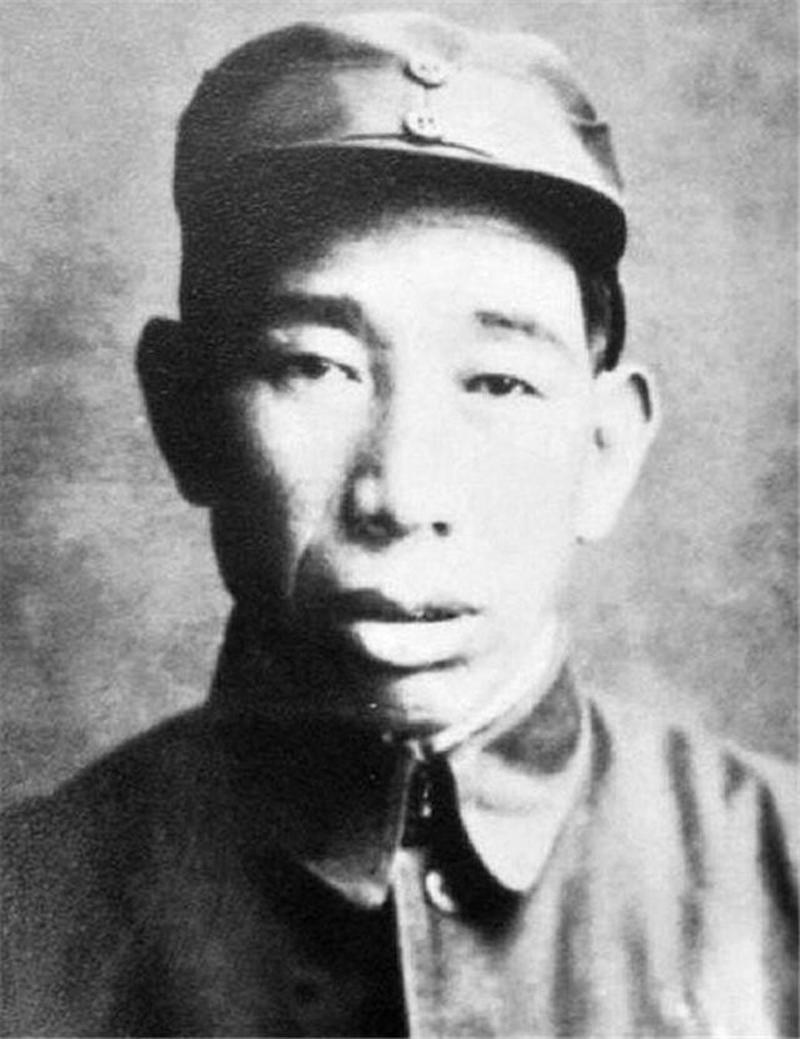

钟伟从新四军5师转入3师,非正常调动?黄克诚让他从政工转为军事 “1941年初春的夜风真硬,你到底想清楚没有?”刘少卿拍着桌沿,低声问。钟伟抬头,灯芯摇晃在两人之间,“我怕的是误了战机,不是怕担责任。”一句对答,只留在驻鄂豫前线的小屋里,再无人听见。 钟伟原是红三军团的老政工,抗战爆发后调入新四军鄂豫挺进纵队,肩章上那方“政委”字样明晃晃。他写得一手好标语,也能一口气给战士讲完国际形势,但到底还是“摆桌子谈主义”的人。李先念挂帅,朱理治掌旗,这支杂糅了多条红军系统的新部队,需要锋利,也需要黏合剂。钟伟自觉兼具这两样,然而事实并不那么圆滑。 大小悟山一役,是转折点。1940年6月,敌军三路扑来,挺进纵队决心扼守四方山。按电报,三团须固守山顶三昼夜;可战场瞬息万变,钟伟觉得“死守不过是假冒勇敢”,于是把阵线悄悄后撤百米。结果司令部险些被抄,二团狂奔上来才救下首长。战后总结会,朱理治点到“个别同志临阵擅改命令”,话虽未指名,所有目光都落在钟伟身上,气氛几乎结冰。 不服气的不止钟伟。罗通在日记里写,“老李爱用四方面军的人,我看未必个个能打硬仗。”相互掣肘的成分渐多,战场指挥与政治领导的界线也越来越模糊。会后,中原局决定“将钟伟暂行调离,待审慎使用”。文件冷静到近乎冰冷,字里行间却透出对内部团结的顾虑。 有意思的是,这份调令写明“赴华东华中地区听候分配”,具体去向模糊得很。人还在路上,转折已然发生。苏北黄克诚缺人——缺一个能摸透战机、又懂政工的主。钟伟抵达盐城前线时,黄克诚只问一句:“敢不敢脱掉‘政委’的马甲,拿刀枪说话?”钟伟答:“兵要听炮声,我也想听。”二人一拍即合。 从此他成了三师十旅副旅长兼参谋长。政工干部突然拿起罗盘与指挥刀,看似跳跃,却并非盲目。钟伟熟读《步兵操典》,每天晚饭后带参谋骨干复盘白天演练;对连以上干部,他要求夜半起身在沙盘前回答三道机动作业。有人嘀咕“书生气”,可一个月后,三师在盐阜区夜袭日伪据点,钟伟以小部队穿插切断退路,攻下缺口最快,也最干净。 不得不说,黄克诚的识人胆略在这一步得到验证。此后一年里,钟伟领着十旅打了十八次遭遇战,保持零被动溃退。他的心得极简单:敌情变,决心快,命令短。战士记不住长语,他干脆用一句口令:“打一拳,挪一步。”这种硬桥硬马的打法,让盐阜地区的日伪头目听到“十旅”就夜里加岗。 抗战结束后,三师改为华中野战军第五师,驱车北上支援东北。林彪初见钟伟,看完作战报告后说:“你们十旅在苏北不多话,在东北还要这样。”一句话定调。冬季攻克海城,钟伟让迫击炮连在冰面掏出炮位,数十发高爆弹砸碎了敌旅指挥所的瓦顶,敌军一个早晨没缓过劲来。第五师从此挂上“东野头等主力”标签。 辽沈战役前夜,林彪与罗荣桓商议纵队人选。众多师长里,钟伟“跨栏”直接升格纵队司令员,职务跨度让外界大为意外。东野司令部电报语气却轻松:“十旅之胆,适合纵队之刃。”辽西平原的浓雾中,钟伟三次拒绝后撤命令,硬在大虎山卡住廖耀湘退路,抓住美式装备的整军。一口气冲到锦州郊外,他对参谋说:“把缴获的温度表留下,吉林冬天更冷。” 新中国成立时,共有十二位东野纵队司令,授衔名单公布那天,不少人替钟伟喊“委屈”:同为纵队主官,吴克华、梁兴初皆列中将,他仅得少将。原因不止资历;性格耿直、调令曲折、组建工作未久,都是考量点。丁盛后来私下笑言:“钟司令那几年没少顶撞成都军区某些人,不降就不错了。”玩笑虽粗,却也映射了军人仕途的另一面——功劳簿与组织评价并非总能对齐。 把时间线拉回当初那场夜风,若钟伟没在大小悟山选择“灵活变阵”,或许仍是顺顺当当的政治主官;若中原局按原计划送他去华东局,他可能依旧在图板前写社论。正是那段“非正常”的转隶,使一位政工干部完成职业路径的异变,从讲台走向前沿。对战争而言,这是一次及时调整;对个人而言,则是一条充满险滩却最终通往闪亮战功的航线。 钟伟自己很少回顾旧事。他晚年在北京医院接受采访,被问及苏北突围那段经历,只抛下一句:“带兵打仗,别怕改行,怕的是不肯担风险。”短短十四字,倒像是给后来治军者的注脚,也给他一生划上并不对称却极有力量的句点。