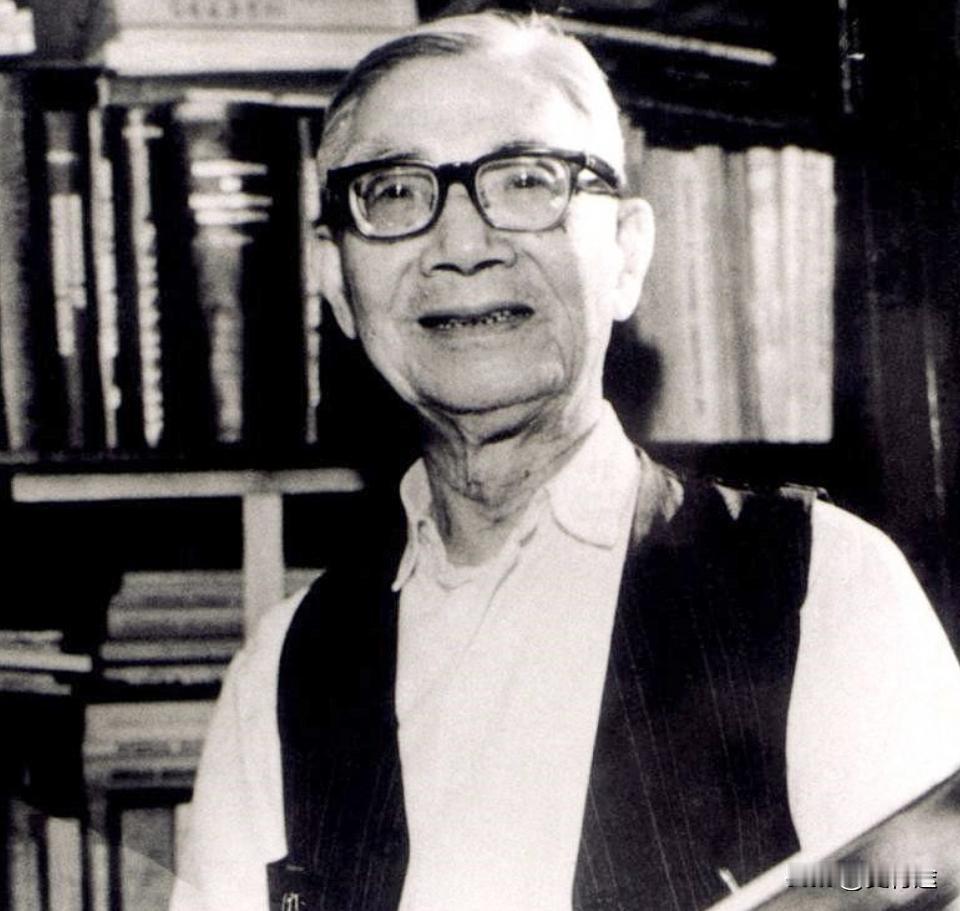

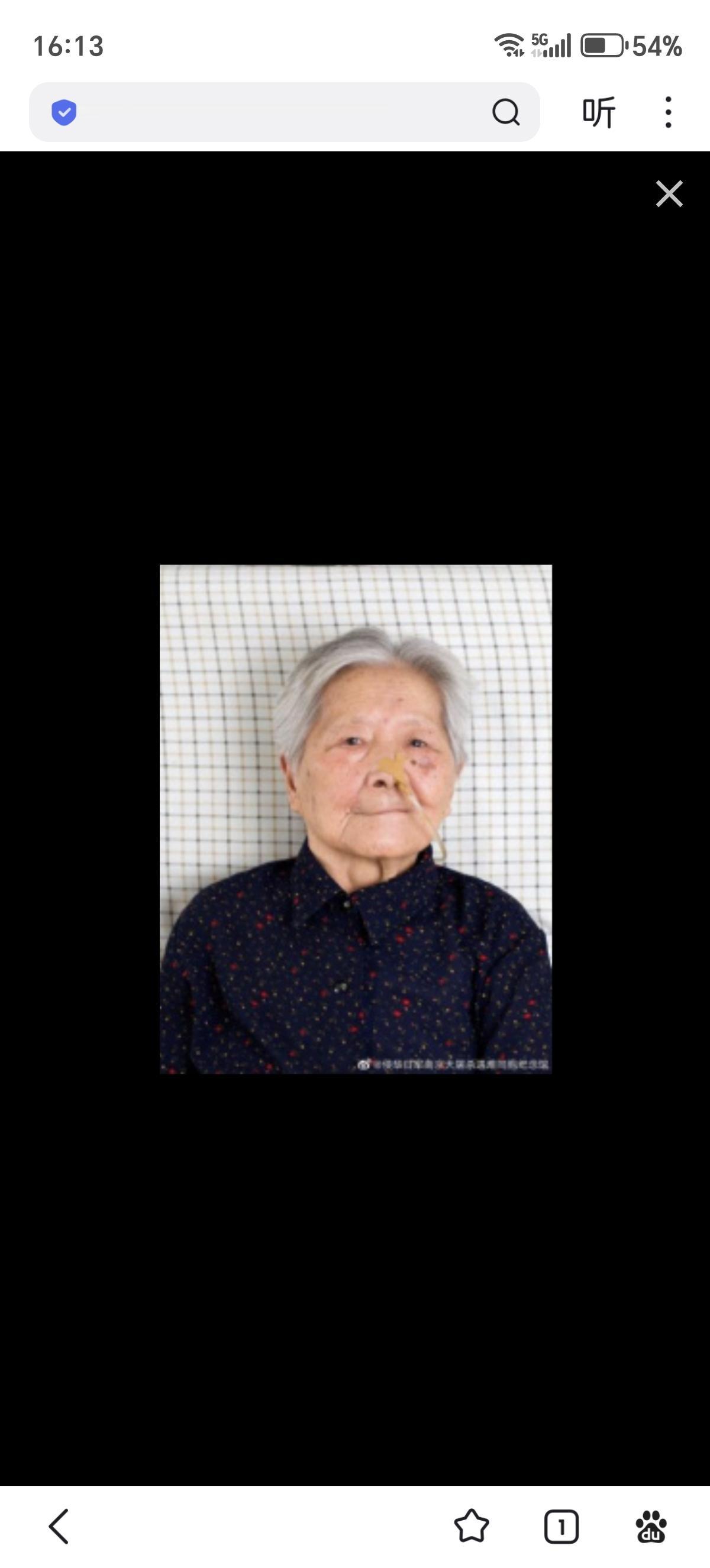

1967年,妻子刚去世,快80岁的茅以升就和6个孩子商议,想要续娶,当他说出女人的名字时,孩子们大变脸色,6个孩子全都扬长而去,终生未与他再相见。 外人听起来觉得诧异,一个架桥的大专家,学生满天下,怎么会到晚年连儿女都不愿意见上一面。可如果把时间往前倒,去看他和家人这些年的相处,就能看出那一桌菜,其实是前半辈子很多选择堆出来的结果。 年轻时候的茅以升,条件不错,出身书香门第,读书又灵,戴传蕙也是大家闺秀,举止温柔,说话轻轻的,两家长辈一看就满意。这桩婚事是长辈们定下来的,可两个人婚后确实也有过一段让人羡慕的日子。 热闹没持续多久,现实就开始往家里压。 戴传蕙怀着第二个孩子时,茅以升去了美国。 桥梁设计那会儿算冷门又吃力的专业,他钻在书堆里,一门心思就盯着图纸。等好不容易学成回国,在唐山大学任教,又想着把妻子孩子接在身边,表面看是顾家,其实也把他们带进了一个长年的搬家循环里。 一九二〇年前后到新中国成立的那些年,他的工作地点像棋盘一样变来变去,全家跟着他跑,前前后后搬了二十六次家。 屋里箱子刚摊开,又得想办法装回去。 找房、退房、擦地、买锅碗瓢盆,孩子这边退学,那边再去新学校报到,所有这些碎碎念念的事情,全压在戴传蕙一个人肩上。她拎着钥匙、抱着孩子、手里再提着布袋,在不同城市的胡同和街道里穿来穿去,嘴上不说苦,可身上那股疲惫,连邻居都看得出来。 事业这头越忙,那头就越容易被忽略。 一九三三年,杭州那边传来要建钱塘江大桥的消息,这事对茅以升来说,简直就是命里安排好的大题目。 他在北方教书教得好好的,说走就走,又把一家人折腾到江边。 面对工期、技术、江水,他说过一句很硬的话:桥要是建不好,就跳江谢罪。说者带着豪气,听者却一整夜睡不着。 钱塘江上风高浪急,工地上三天两头传出险情,妻子一会儿担心工程安全,一会儿担心丈夫出事,脑子里像被蝗虫咬了一圈。 长时间高压之下,她精神越来越不稳,情绪忽高忽低,人变得敏感又脆弱,甚至悄悄写好了遗书。 那个时代又有不少说法,说在这条江上搞大工程,家里总有人要遭罪。 茅以升先前不信这种话,等亲眼看到妻子病成这样,心里也起了毛毛的慌,偷偷跑去庙里烧香。 他还是选了工程,把戴传蕙送到北京协和医院,让朋友代为照看,人自己回杭州继续守在桥边。 江里桥墩一点点“长”起来,夫妻之间那种说不清的距离也一点点拉开。 一九三七年,大桥总算建成,这时全国战火骤然蔓延,抗日战争全面爆发。戴传蕙的精神状况在这个关头慢慢好转,人清醒了,能正常过日子了。 桥成了,城却守不住。 杭州沦陷,下达命令的人要他亲手把刚竣工的钱塘江大桥炸断,用来阻滞侵略者的铁蹄。战后,他当上北京交通大学校长,工作越发忙得脚不沾地。 家里那些事情,从添置针头线脑,到帮他整理文件、应付亲友,全是戴传蕙在兜底。 别人看她,看的是一个体面校长夫人;她看自己,很多时候更像一个全天候的秘书。几十年这样撑下来,委屈和疲惫都压在心底。 一九四六年前后,五十岁的茅以升遇到权贵云。 这个比他小二十多岁的女子,对他崇敬,也对他热情,两个人靠得很近,同住在一起,还生下一个女儿。家里传话的速度一点也不慢,戴传蕙知道后,没有大吵大闹,只是整个人慢慢塌下去,笑容越来越少,心病成了身上的病。 她拖着郁郁寡欢的身子,又过了很长一段时间,七十三岁那年,走得很安静。 妻子去世后,茅以升是有愧疚的,可那份关系已经断了,再挽回也来不及。他又不想放弃权贵云,在他看来,这个女人陪了自己一大截人生,不能再一脚踢开。 于是才有了那场把六个孩子叫回来的谈话,才有了那顿以“续娶”为主题的晚饭。 六个孩子心里挂着的是另一个女人,是那个搬了二十六回家、在钱塘江边吓出精神病、最后郁郁而终的母亲。 茅以升说,要把权贵云正正经经接进这个家,给她一个名分。 权贵云搬进来之后,日子也并不好过。 六个子女对她始终客客气气中夹着疏远,很少有人愿意坐下来好好说几句话。她始终像一个进不去内屋的客人,连亲戚介绍时都含糊其辞。 长期这样耗下去,人心也会凉。 一九七五年,她带着遗憾离开人世,留在别人记忆里的,多是那种进退两难的身影。 权贵云走了以后,茅以升身边真正留下来的,也就只剩和她所生的小女儿茅玉麟。其他六个孩子陆续去了国外,各自打拼、成家立业,见面的机会越来越少。 一九八九年深秋,他躺在病床上,年纪大得声音都有些发颤,还在念孩子们的名字。 走廊上脚步很轻,来探望的大多是学生、同事,送花圈的单位一串串,告别仪式庄重而体面,只是灵前站着的人里,始终少了那六张熟悉的脸。