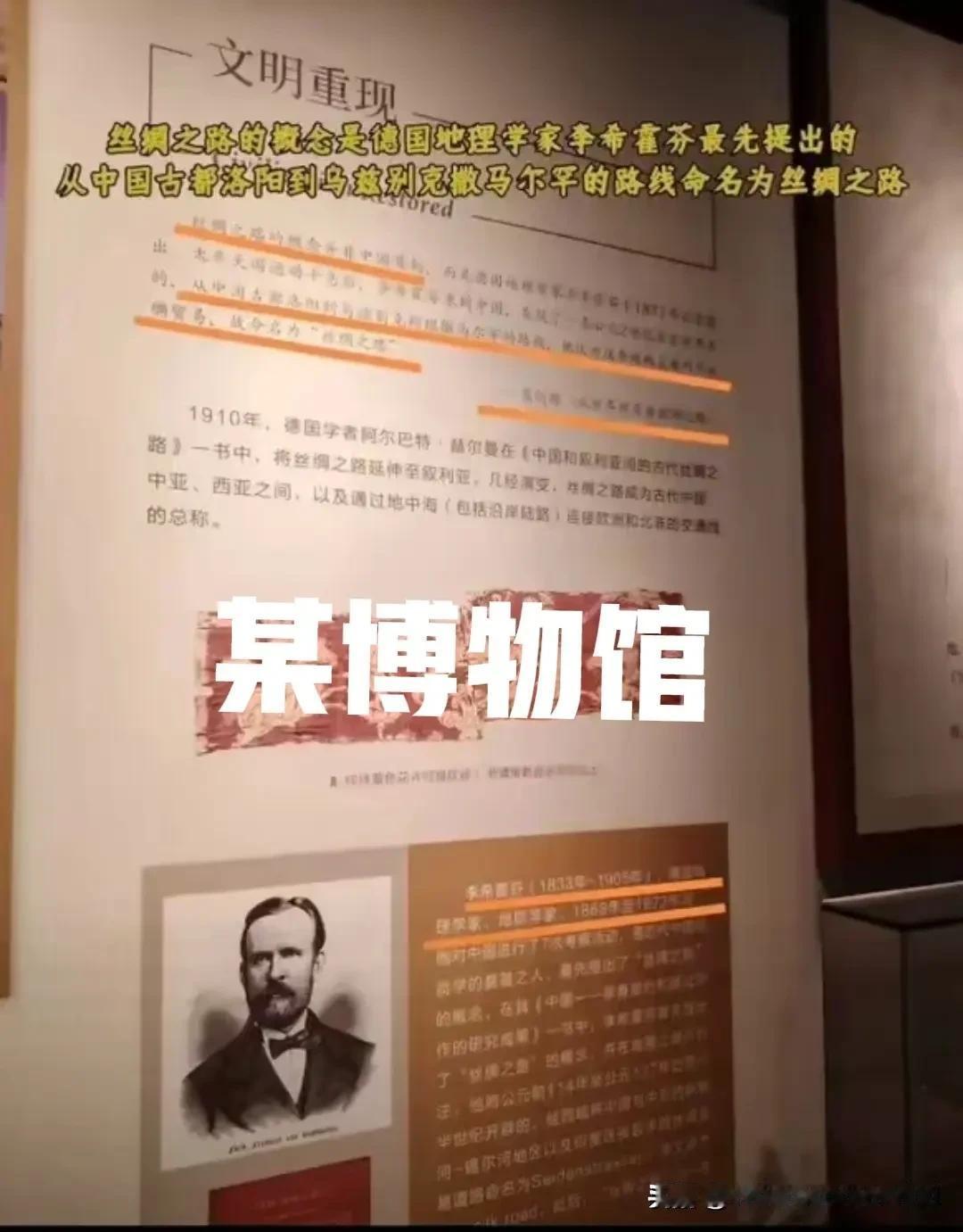

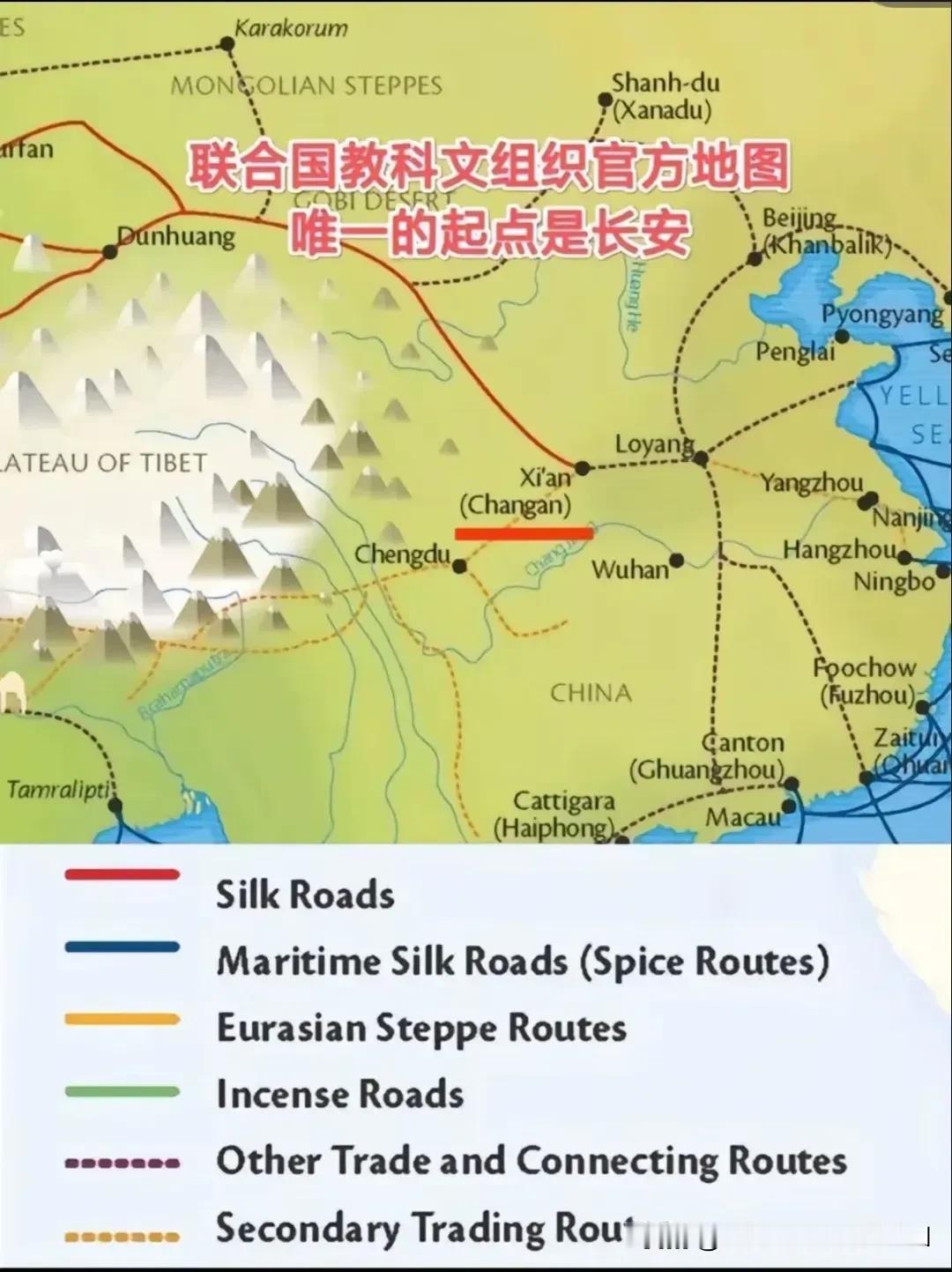

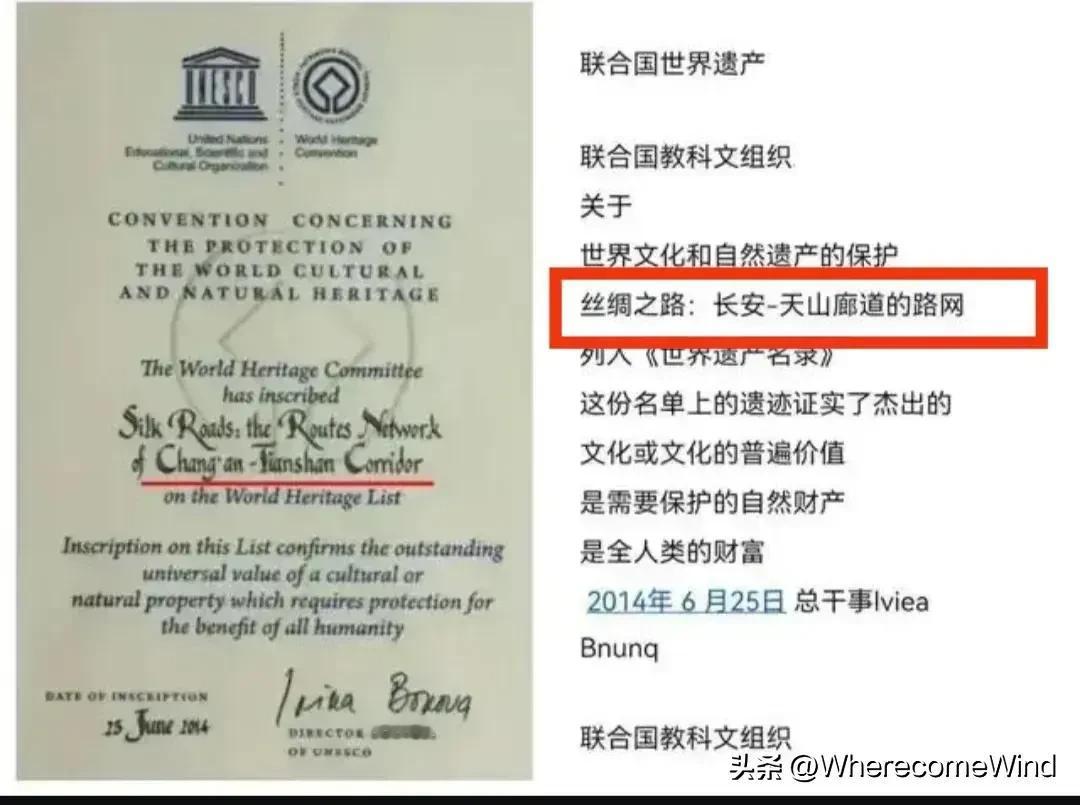

洛阳是丝绸之路的东方起点之一吗? 关于“丝绸之路东方起点”的归属问题,近年来在文化界和网络上一直存在讨论。其中一种观点认为“洛阳是丝绸之路的东方起点之一”,尤其是在东汉时期,部分洛阳网民还提出“班超才是丝绸之路开拓者”“李希霍芬在洛阳提出丝绸之路概念”等说法,这些观点流传甚广,但回归考古实证、历史定义与文献原貌进行严谨审视,会发现其中存在诸多值得商榷之处。 一、考古实证:秦陵骆驼的启示——“有交流”≠“有丝路” 首先,我们来看一个确凿的考古事实:秦始皇陵出土的金骆驼与银骆驼。这是目前我国发现的年代最早的双峰骆驼造型金银器,无可辩驳地证明了:早在西汉张骞出使西域之前,中原(秦都咸阳)与西域之间就已经存在某种程度的民间交流或间接贸易往来。 但一个关键的学术常识是,尽管有了如此确凿的交流证据,国际史学界依然公认丝绸之路的正式开辟者是西汉的张骞。原因很简单:“文化交流的存在”并不等同于“丝绸之路的形成”。秦代的交流是零星的、民间的、间接的,缺乏官方主导、稳定的路线保障和制度化的商贸体系,不符合丝绸之路作为“国家级战略通道”的核心特征。同理,判断一个城市是否为“起点”,不能仅凭“有交流”或“是国都”,而要看它是否具备支撑这条国际大通道的系统性条件。 二、逻辑推演:必要条件 vs 充分必要条件 很多持“洛阳起点论”者的核心逻辑是“东汉定都洛阳,因此洛阳是丝路起点”,这在逻辑学上犯了“混淆必要条件与充分必要条件”的错误。 1. 必要条件的本质:“国都”确实是成为“丝路起点”的必要条件——丝绸之路需要国家力量的背书(如外交决策、军队保护),没有国家支持难以形成规模化官方商道。 2. 充分必要条件的严苛性:“国都”绝不是成为“丝路起点”的充分必要条件(即“有了它一定行,没它一定不行”)。判定“起点”必须同时满足三项标准: 开创性:是否由这里出发首次打通道路? 物流源点:是否是当时最大的丝绸生产与集散中心? 路网枢纽:是否是通往西域的路网物理起点? 结论显而易见:是国都只能说明有成为起点的资格(必要条件),但不代表自动成为起点(充分必要条件)。“皇帝住在哪里”并不直接等于“商路从哪里开始”,行政中心的定位不能替代贸易源头与路网起点的核心功能。 三、概念澄清:“都城”不等于“起点”——一个被广泛误用的历史误区 在“洛阳起点论”的诸多论述中,“都城即起点”是最常见的逻辑陷阱。我们必须明确:“都城”与“丝路起点”是两个完全不同的概念,不能混为一谈 1. 功能定位不同 都城是国家的政治与行政中心,核心职能是处理政务、制定国策;而丝路起点是国际贸易的源头与路网枢纽,核心职能是商品集散、人员出发。一个是权力的中心,一个是商路的开端,二者没有必然的等价关系。 2. 历史事实佐证 如果“都城即起点”的逻辑成立,那么历史将会变得荒谬: 唐朝武则天时期,政治中心一度迁至洛阳(神都),难道丝路起点也随之搬到洛阳? 安史之乱后,长安屡遭战火,难道丝路就因此改道了? 显然不是。丝路的路线和起点,是由贸易需求、地理条件和路网结构决定的,不会因为皇帝的搬家而轻易改变。 3. 洛阳的真实定位 东汉定都洛阳,使得洛阳成为当时丝路的行政指挥中心和重要中转枢纽。但“中转”和“指挥”不等于“起点” 四、历史事实辨析 部分网民认为“班超才是丝绸之路开拓者”,这一说法混淆了“开辟”与“经营”的历史概念。 张骞出使西域(公元前138年、前119年)的核心意义是“凿空”——首次正式打通中原与西域的官方通道,建立起持续的政治与贸易联系,为丝绸之路的形成奠定了根本性基础。 而班超的活动(公元73年出使西域)发生在张骞“凿空”近两百年后,其历史贡献是平定西域战乱、恢复中断的丝路交通、巩固汉朝对西域的管辖,属于对已有通道的恢复与经营,而非开拓。 五、文献溯源:李希霍芬的“丝绸之路”定义与洛阳无关 李希霍芬认为丝路从洛阳出发的说法,与文献原貌存在明显偏差。 事实上,李希霍芬在日记中仅强调洛阳是多条商路的节点 六、继承与延续 1. 路线的继承性:东汉的丝绸之路是对西汉张骞“凿空”路线的直接继承与延续。这条路的路网结构、沿途驿站、贸易规则在西汉已完全确立,东汉并未、也不需要“重新开辟”一条从洛阳直达西域的全新道路 2. 功能的重叠性:长安在西汉已奠定“政治中心+贸易源头+路网起点”的三重地位,东汉定都洛阳后,长安依然是连接西域的重要枢纽。行政指挥中心的东移,并不意味着物流源头和路网起点的同步移动 秦陵的金银骆驼静静地伫立着,它们见证了先秦交流的涓涓细流,也反衬出张骞“凿空”的开创性意义;班超的功绩在于守护丝路畅通,李希霍芬的定义则明确了丝路的核心脉络 承认长安作为丝绸之路起点的历史地位,认可洛阳作为丝路重要节点的文化价值,才是对这段文明交流史最客观的诠释。