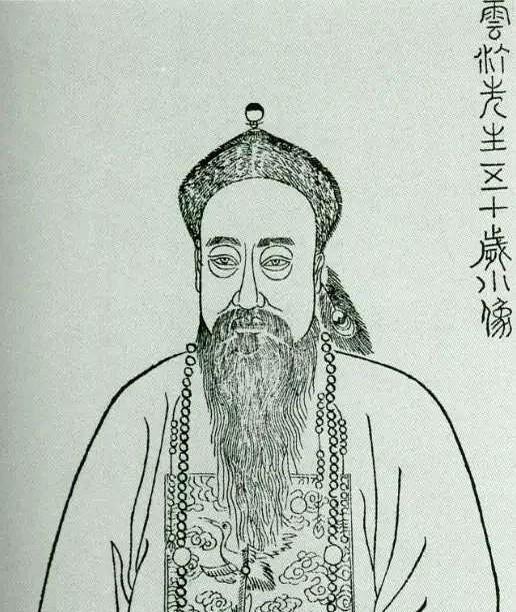

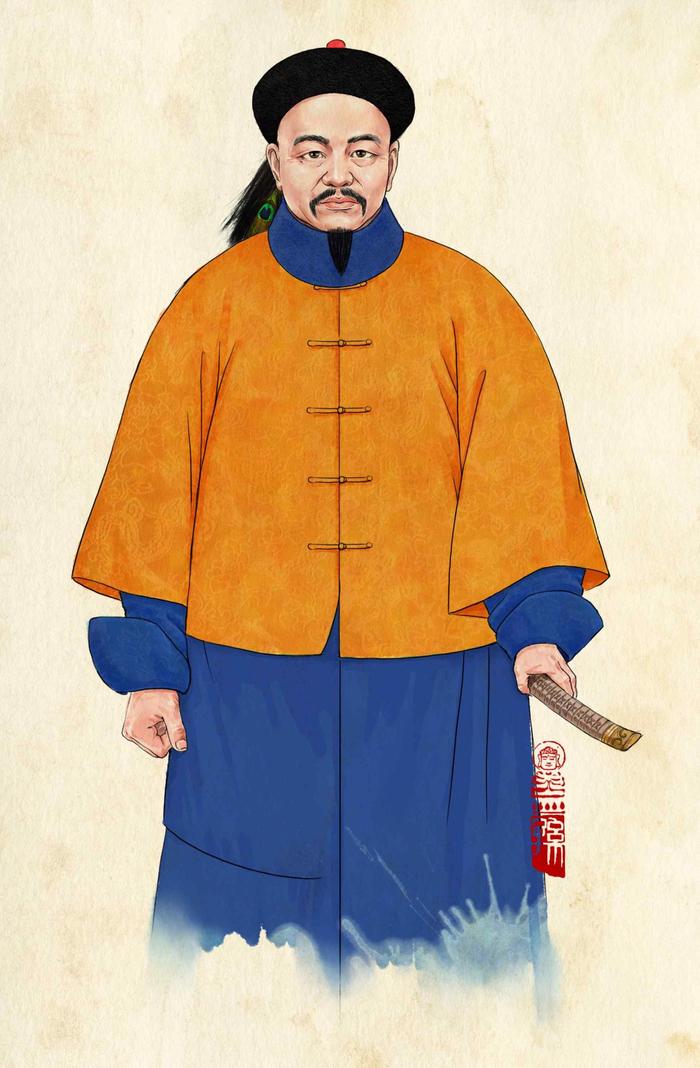

1878年,因收复新疆立下不世功勋,66岁的左宗棠晋封二等侯爵。据说,在廷议的时候给左宗棠拟封的原本是一等公爵,慈禧考虑到朝堂次序,驳回了。 1878年的深冬,紫禁城深处的气氛有些凝重,慈禧太后手里攥着一份奏折,为了一个封号犹豫不决,收复了新疆的左宗棠,究竟该不该封公爵。 按功劳,这等开疆拓土的奇勋,给个公爵都算轻的,但朝廷有个解不开的心结:当年曾国藩灭了太平天国,那是救了大清半条命,顶天也就封了个侯,左宗棠也是湘军出身,算起来还是曾国藩提携起来的人,要是学生封了公爵,把老师压下去,以后这队伍还怎么带。 况且,军机处也不想坏了“旗人掌军、汉人办事”的规矩,最终慈禧做了一笔政治账,给了左宗棠一个“二等恪靖侯”虽没到公爵,但在汉臣里,这也是继曾国藩之后独一份的荣耀,反观那时候在朝堂上红得发紫的李鸿章,虽然被慈禧倚为柱石,到死也就是个伯爵。 死了之后才追赠了侯。这“生侯”与“死侯”的一字之差,掂量出的就是收复新疆这份功业的分量,这份功业的种子,其实早在45年前就埋下了,1833年21岁的左宗棠进京赶考,那时候的读书人,眼珠子都盯着四书五经,盯着京城的繁华。 可年轻的左宗棠偏不,他在路上写诗,居然写的是“西域环兵不计年,当时立国重开边”身在赶考路,心却在万里之外的戈壁滩,这种“怪才”,直到1851年才遇到了知音。 那是湘江的一条孤舟上,66岁的林则徐正如落日余晖,而39岁的左宗棠还是一介布衣,两人那一夜聊透了天机,林则徐早年在伊犁戍边,他是亲自用脚丈量过那片土地的,他把自己在沙漠里呕心沥血整理的新疆地图、战守计划,连同俄国的动向资料。 一股脑全都托付给了左宗棠,林则徐当时留下一句极具穿透力的预判:“我们的忧患,以后不在英国,肯定在俄国”他太老了,挡不住俄国人,但他看准了左宗棠是那个能以此为己任的人,那时候没人信,觉得大英帝国才是心腹大患。 可谁能想到,那夜湘江雨话,竟成了大清王朝最后一次战略接力的交接棒,到了1875年,这份重托差点就被朝廷给扔了,那时候的大清国库比脸还干净,李鸿章掌管的“海防派”不干了,觉得新疆那就是个无底洞,要是把银子撒在戈壁滩上,还不如用来造军舰防日本。 在李鸿章看来,新疆离得太远,既然守不住,不如做个“顺水人情”,甚至提出为了节省开支可以战略性放弃,就在这一片退缩声中,左宗棠站了出来,他没谈钱,他谈的是命门。他说,没了新疆,蒙古就保不住;蒙古一乱,京师就要天天晚上睡不着觉。 这哪里是荒地,这是保卫北京的盾牌,慈禧虽然怕洋人,但她更怕丢了祖宗的江山,左宗棠这一票,算是投到了她的心坎上,那时候左宗棠已经六十三岁了,他干的第一件大事竟然是去向外国银行借钱,这也是被逼出来的办法,找上海汇丰银行举债充军费。 算是给洋务运动开了个金融先河。钱的问题解决了,剩下就是玩命,谁见过主帅出征抬着棺材走的,左宗棠就这么干了,这是做给全军看的,也是做给自己看的,不赢,就死在那儿。 他定下的策略叫“缓进急战”这四个字说起来容易,做起来全是血泪,他在前面要先把两千多里路的粮食草料备齐,把军队里的老弱病残踢出去,还要顶着严寒酷暑,行军路上,他又干了件看起来跟打仗无关的事,让士兵种柳树。 如今新疆那遮天蔽日的“左公柳”,就是那时候种下的根,左宗棠真正的强悍,还不光是在战场上把阿古柏那个傀儡政权打得稀巴烂,更在于他在谈判桌外挥舞的拳头。 1871年就被沙俄吞进去的伊犁,俄国人怎么肯吐出来,他们跟清廷玩起了无赖,今天说等你收复全疆再还,明天又嫌派去的谈判代表曾纪泽分量不够,摆明了是欺负清廷软弱,想赖着不走,他们觉得左宗棠也是个只会打内战的,碰到俄国大兵肯定腿软。 结果,67岁的左宗棠又一次让所有人惊掉了下巴,他没去北京打嘴仗,而是直接坐镇肃州,放话要挥师出关,兵锋直指哈密,摆出一副要跟俄国人决一死战的架势,他甚至说,要是开打,连康熙年间割出去的地都要算算账。 这一手把俄国沙皇给震住了,俄国人那是出了名的欺软怕硬,一听清朝有个叫左宗棠的“战神”连命都不要了,赶紧去问这仗能不能打赢。结论是:悬,既然打不赢,那就谈吧,俄国人也没想到,本想搞搞心理恐吓,结果被那个抬着棺材的老头子反向搞了心理战。 1881年,清廷最后花了九百万银卢布,虽然这笔钱不少,但硬是把伊犁九城给赎回来了,在那个割地赔款成习惯的年代,这是晚清外交史上几乎绝无仅有的一次硬气时刻,回过头看,林则徐当年给的那摞资料,没在箱底发霉,而是变成了一寸寸收回来的国土。 左宗棠死在福州的时候,还在念叨着“越事和战”,直到生命最后一刻。相比之下,那些终日算计利弊、只想保住眼前功名的朝堂大员,算盘打得再精,也终究没算过那个抬棺出征的老人。 信息来源:《钦定大清会典事例》 《左宗棠全集》 《申报》