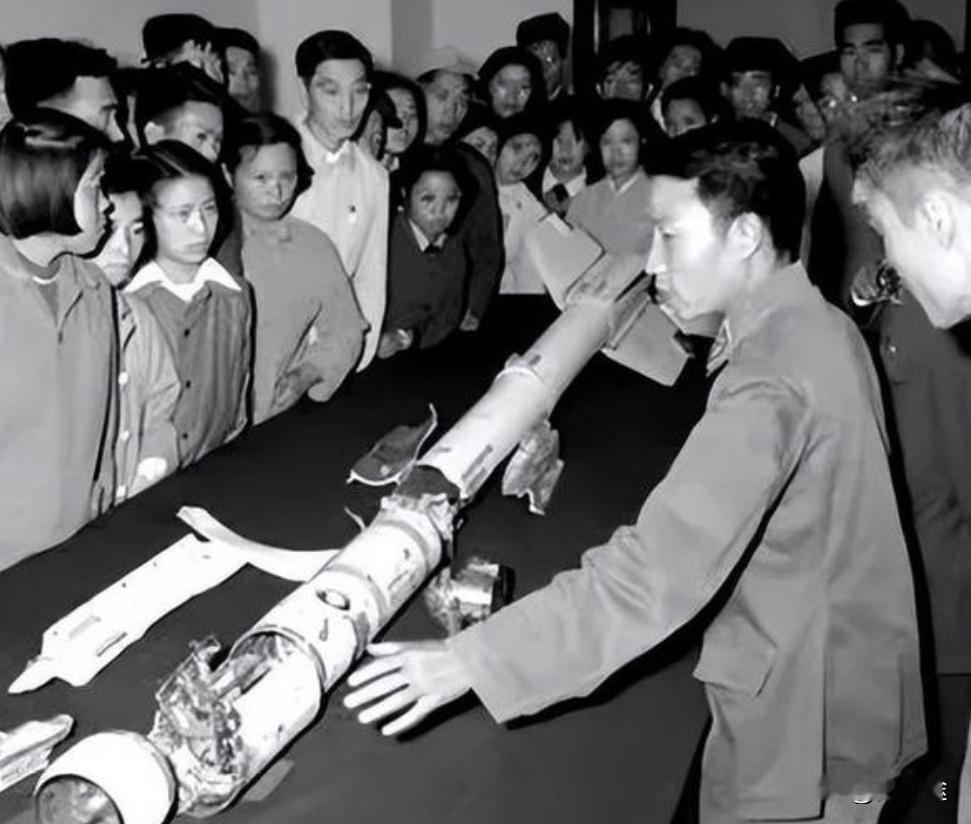

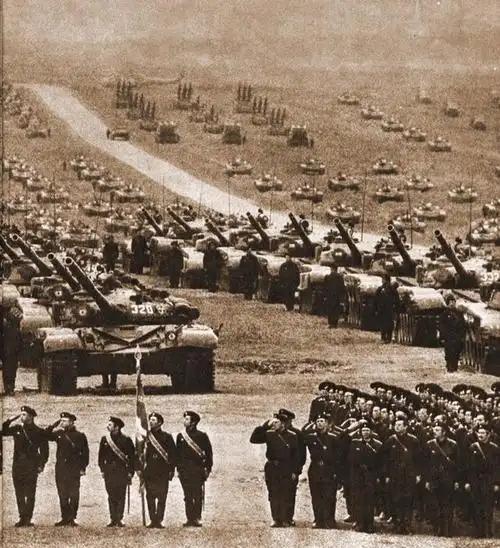

俄罗斯媒体最近抛出个硬核判断:中国要是被卷进冲突,面对一群国家的联合施压,唯一能镇住场子的办法,就是亮出绝对实力,让挑衅的一方疼到不敢再来。只有让对方付出惨痛代价,才能真正刹住纷争,换来真正的尊重和长久安稳。 这一判断是否危言耸听?翻开俄罗斯的百年史册,从莫斯科保卫战的焦土到俄乌战场的硝烟,答案早已写得清晰。 当下的国际舞台,相似的剧本正在亚太地区预演。美国携盟友构建“印太战略”包围圈,“五眼联盟”在南海频繁搅局,“芯片四方联盟”试图卡断产业链,台海问题上更是动作不断——“联合施压”的大网正悄然收紧。 此情此景,与上世纪90年代的俄罗斯何其相似?彼时苏联解体,俄罗斯国力跌入谷底,军事收缩、经济依附西方,北约却趁机东扩五轮,将导弹部署到了家门口。直到2014年克里米亚事件,俄罗斯以雷霆手段夺回战略支点,才勉强止住颓势——这印证了一个残酷真理:大国博弈中,退让换不来怜悯,只会招来更贪婪的索取。 更深的教训藏在更早的历史里。二战前夕,苏联对纳粹德国的扩张一再忍让,签订《苏德互不侵犯条约》试图避战,结果换来了1941年6月22日的全面入侵。战争初期,缺乏准备的苏军节节败退,列宁格勒被围困900天,斯大林格勒成了血肉磨坊,数千万人丧生——“软弱即原罪”,这是用生命写就的警示。 而当苏联激活全部工业潜能,T-34坦克从生产线滚滚驶出,喀秋莎火箭炮在战场怒吼,最终在斯大林格勒让德军付出百万伤亡的代价,才真正扭转战局。冷战时期,正是凭借与美国比肩的核力量和工业体系,苏联才能在古巴导弹危机中与美国对峙,为自身争取发展空间。 俄乌冲突则将“实力博弈”演绎得更加淋漓尽致。美西方30多国联合制裁,冻结俄罗斯外汇储备,切断SWIFT支付系统,试图一举摧垮其经济。然而,俄罗斯用能源卢布结算反制,与中国、印度等国扩大本币贸易,2024年GDP反而增长4%,失业率降至历史低位;反观欧洲,能源价格暴涨,通胀高企,民众抗议不断——施压者先被“反噬”。 中国早已从这些历史片段中读懂了生存法则。不同于俄罗斯曾走过的弯路,中国的“绝对实力”构建是全方位的:既有东风-41洲际导弹、歼-20隐形战机组成的“矛”,也有山东舰、福建舰领衔的航母编队铸就的“盾”,国防实力让任何觊觎者不敢轻举妄动;41个工业大类齐全的产业链,占全球23.8%的制造业增加值,让“脱钩断链”沦为空谈;在芯片、量子计算、生物科技等领域的突破,则让技术封锁的“篱笆”不断出现缺口。 这实力,从来不是用来炫耀的“肌肉”,而是守护和平的“屏障”。当美国在台海问题上炒作“台海有事就是全球有事”,当菲律宾在南海仁爱礁寻衅滋事,中国展示的东风导弹试射、航母远海训练——不是挑衅,而是清晰传递信号:任何分裂国家的行径,任何联合施压的图谋,都将付出无法承受的代价。 俄罗斯媒体的判断,实则是大国博弈的“生存手册”。中国追求和平发展,但和平不是祈求得来的;中国不愿卷入冲突,但绝不害怕冲突。那些试图联合起来施压的势力,该好好看看俄罗斯的历史:从二战的惨胜到冷战的对峙,从苏联解体的阵痛到如今的绝地反击,实力才是大国对话的通用语言。 中国越是拥有让对手忌惮的实力,就越能遏制冲突的爆发。这不是霸权逻辑,而是现实逻辑——因为只有让挑衅者清醒认识到“得不偿失”,才能从源头上掐灭冲突的火苗。 历史终将证明:中国亮出绝对实力,不是为了挑起纷争,而是为了终结纷争;不是为了威胁谁,而是为了保护谁——保护国家主权,保护民族尊严,保护来之不易的和平发展局面。这,就是俄罗斯媒体那番话背后,最深刻的启示。