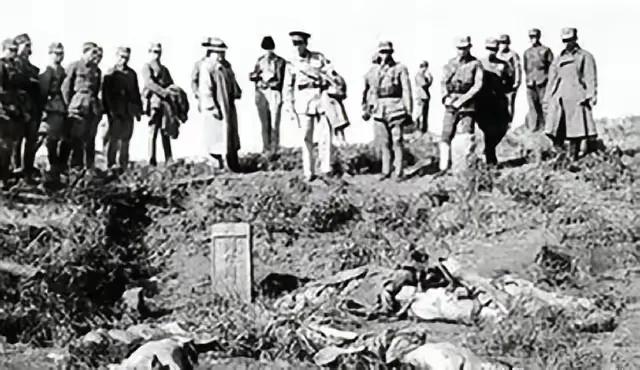

第二次世界大战期间,国军曾与制造南京大屠杀的两个日军主力部队交锋,双方在湖北石牌上演了一场最为惨烈的白刃战。 1943年的鄂西大地,长江三峡的险峰间藏着重庆最后的屏障——石牌。此时扑向这里的日军第三师团、第三十九师团,虽并非直接参与南京大屠杀的部队,却同属日本华中方面军序列,手上同样沾着中国军民的鲜血。这群侵略者扛着“三个月灭亡中国”的狂言打了六年,此刻想借着石牌的缺口直插陪都,把抗战的火种掐灭在三峡的云雾里。没人敢想,一旦石牌失守,长江上游的重庆会面临怎样的浩劫,就像没人敢忘,六年前南京城破时,三十万同胞的悲鸣还在耳边绕。 守石牌的是国军第十八军第十一师,师长胡琏在战前给家人写了五封遗书,其中一封只写了“儿今奉令守石牌,孤军奋战,前途莫测,然为国捐躯,份所应尔”。师里的士兵大多是二十岁不到的年轻人,有的刚从沦陷区逃出来,有的是四川本地的农家子弟,他们手里的汉阳造步枪膛线都磨平了,迫击炮的炮弹数着颗用,却要面对日军甲种师团的钢炮和飞机。5月28日拂晓,日军第三十九师团的两千多兵力先扑向八斗方阵地,十一师31团的三营士兵躲在石头垒的工事里,用手榴弹和刺刀把敌人的五次冲锋压回去,打到黄昏时,七连只剩七十人,重机枪手全部倒在了阵地上。 网上总说石牌有场持续三小时的无声白刃战,歼敌两千余人,但翻遍《国民革命军陆军第十八军军史》和《抗日战史-鄂西会战》,都找不到这样的记载。真实的战斗里,日军从未摸到石牌要塞的核心,所有拼杀都发生在距要塞十余公里的外围阵地。曹家畈的高家岭确实有过短兵相接,可那不是大规模白刃战,是国军士兵子弹打光后,用刺刀、扁担甚至石头和冲上来的日军缠斗,最长的一次肉搏也不过四十分钟。那些说“三小时听不到枪声”的说法,更像是后人对烈士的悲壮想象,却忘了真实的战场比传说更残酷——日军的重炮把山头削平了三尺,国军士兵躲在弹坑里,啃着掺了沙子的炒面,渴了就喝雨水,哪怕阵地只剩一人,也没让日军往前挪一步。 日军的攻势猛,可三峡的地形帮了大忙。石牌的山路窄得只能容一人过,日军的重炮和卡车根本开不上来,只能靠步兵徒步冲锋。打了十天后,日军的补给线被游击队掐断,士兵们饿着肚子在山里乱窜,不少人因为水土不服染上疟疾,躺在担架上被抬回去。而国军这边,哪怕是炊事兵和马夫,都抄起菜刀和扁担冲上了阵地。5月31日,日军突然停止进攻开始撤退,不是因为所谓的白刃战惨败,是他们的鄂西会战目标已经达成——把宜昌的五十多艘船只转移走,再加上国军外围阵地的顽强抵抗让他们伤亡过万,实在没力气再啃石牌这块硬骨头。 这场战斗里,国军付出了一万五千余人的伤亡,日军也留下了近万具尸体。那些倒在南林坡、牛场坡的士兵,没人知道他们的名字,只知道他们用身体把日军挡在了三峡之外。石牌没有所谓的“大捷神话”,却有最真实的抵抗——一群装备落后的中国军人,凭着“宁死不后退”的执念,在长江边的险峰上,给侵略者的嚣张气焰浇了一盆冷水。 历史从不会因为传说而变得悲壮,却会因为真实的牺牲而永远厚重。石牌的石头上没刻下英雄的名字,却刻着中国人在最黑暗的时刻,从未低头的骨气。这种骨气,不是靠虚构的战例撑起来的,是靠一个个普通士兵的血肉堆起来的,是抗战十四年里,所有不愿做亡国奴的中国人共同的底色。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。