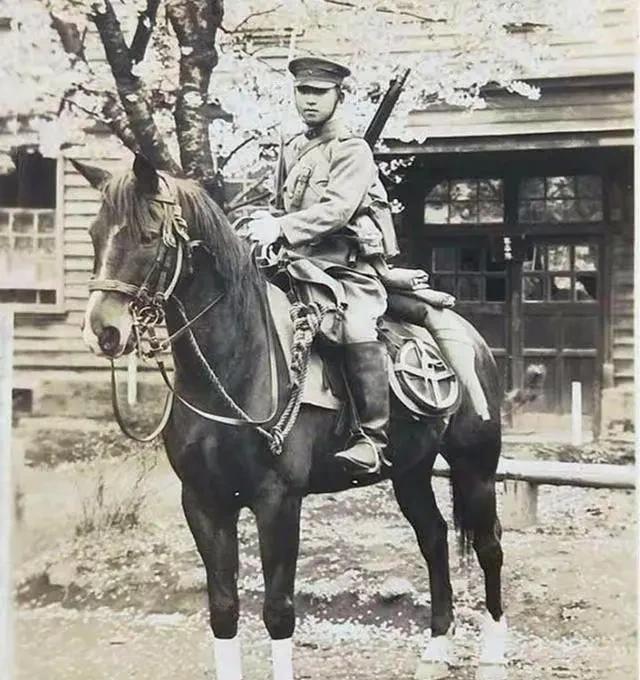

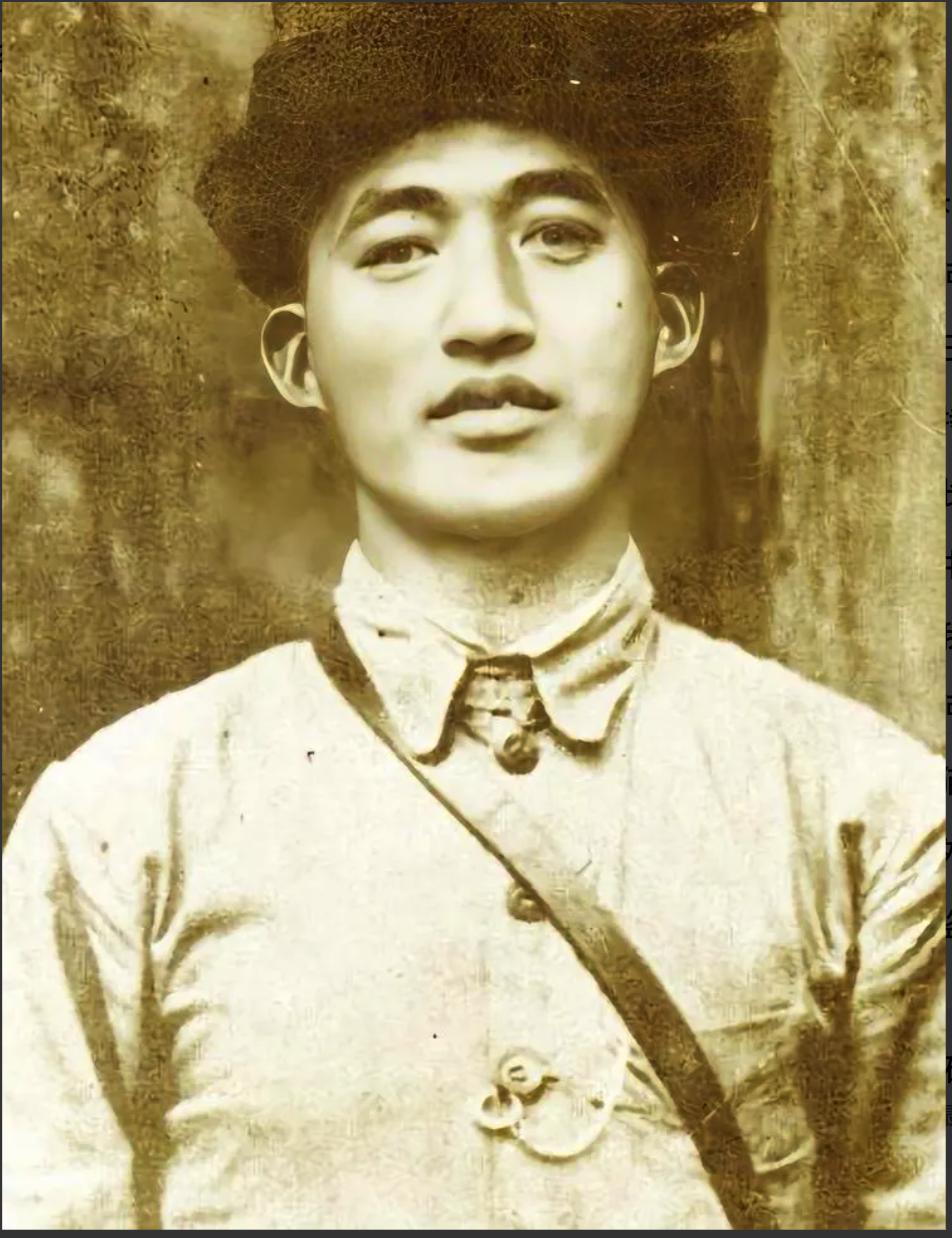

一千万人上路,五百万人消失在路上。你没看错,这不是战报,这是去往前线的“壮丁”名册。一半的人,连敌人的面都没见到,就饿死、病死、跑死在了去往战场的路上。 行军锅在土路上颠得哐当响,里面却连半块像样的干粮都没有。几个大男人围着一条发黑的毛巾轮流擦脸,沙眼像长了脚,从这个眼角爬到那个眼角。 到了营地的士兵,每天定额半斤糙米——沙子和谷壳占去三成。炊事班的铁皮桶里飘着几片烂菜叶,在盐水里涮过就算开饭。肉?蛋?梦里都不敢多要。 于是队列里总有人走着走着就栽倒在地,颧骨突出、眼窝深陷,皮肤病的红点密密麻麻爬满脊背。走十几里路,队伍后面能落下一小半人。 军官们的制服同样皱巴巴的。说好的军饷打了对折,美其名曰“国难薪”,有人实在没办法,找块竹子削成星星形状,用红漆涂了别在肩上。 你敢信吗?这群连基本物资都凑不齐的人,要去面对武装到牙齿的敌人。 有人说,战争胜负靠的是名将和战略。可翻阅史料才发现,那些被写进教科书的大捷背后,藏着多少连名字都没留下的士兵——他们甚至没穿过一双完整的鞋。 不是钢铁之躯,也没有超能力,就是凭着一口气吊着。饿到极致时,有人抓把路边的野草塞进嘴里;冷得发抖时,几个人背靠背挤着取暖。 物资匮乏的年代,最先被压缩的永远是底层的生存空间。但也正是这种集体承受,让“牺牲”二字有了沉甸甸的分量——不是口号,是每天睁开眼就要面对的现实。 短期看,是他们用烂到根的身体填了战场的沟壑;往远了说,这种“活着就要向前”的韧劲,成了刻在民族骨子里的基因。 一千万人出发,五百万消失,剩下的五百万里,又有多少没能等到胜利的曙光? 那些倒在半路的、病死在战壕的、连军衔都用竹子刻的,他们才是这个民族最硬的底色

1960年11月22日凌晨,金三角的国民党残军师长蒙宝业正在睡觉,突然被枪声惊醒

【1评论】【2点赞】