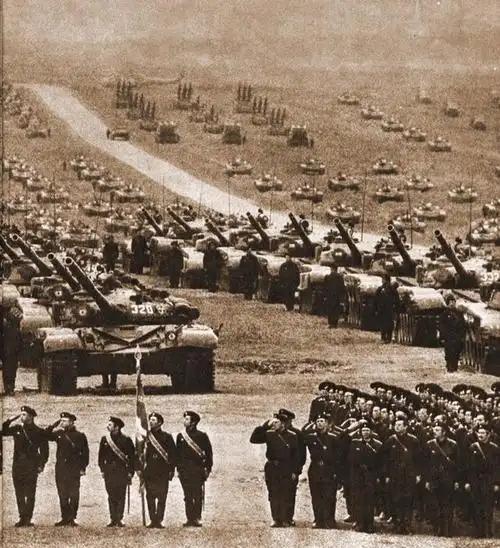

在二战中盟军轰炸德国工厂,但不管轰炸的多猛,第2天依旧有90%的德国工人会来到工厂重新清理废墟,然后接着生产。 说起二战那会儿盟军对德国的空袭,很多人第一反应就是那些大城市被炸成一片废墟,平民伤亡惨重,德国人该崩溃了吧。可实际情况远没那么简单。盟军从1942年就开始系统轰炸德国的工业区,目标直指工厂、铁路和炼油厂,目的是瘫痪他们的军工生产,顺带打击民众斗志。但德国工人呢?不管炸得再狠,第二天九成以上的人还是会拖着疲惫的身体赶回厂里,卷起袖子清扫碎石、搬开钢梁,继续组装坦克和飞机。这不是什么电影桥段,而是历史档案里反复出现的现象。想想看,1943年汉堡那场“戈莫拉行动”,英国皇家空军扔下两千多吨炸弹,炸毁了五百多座军工厂,死了四万多平民,按理说工人该吓得不敢出门了。可数据表明,次日返工率依然高达九成左右,他们得赶紧修复流水线,因为前线还在等着补给。这事儿搁谁身上都觉得不可思议,但它暴露了德国战时经济的韧性,也让盟军战略轰炸的效果打了折扣。 要搞清楚这背后的门道,得先从德国工业的组织结构说起。二战中期,德国的军工体系已经高度集中,鲁尔区那些钢铁厂和坦克装配线是命根子。盟军B-17和兰开斯特轰炸机白天黑夜轮番上阵,1943年夏天库尔斯克战役前后,轰炸强度达到顶峰。一次典型的袭击,数百架飞机投下数千吨高爆弹和燃烧弹,厂房瞬间塌陷,机器设备砸成一堆废铁。按美国战略轰炸调查报告的统计,1944年德国工业整体产能损失了20%到30%,但这数字听起来吓人,实际影响没那么致命。因为德国人早有预案:阿尔伯特·施佩尔接手军备部后,推行分散生产,把关键车间挪到地下隧道或偏远乡村小厂。工人不是被动挨打,他们被党卫军和盖世太保盯着,缺勤就等于通敌,惩罚从扣工资到劳改营一条龙。更接地气地说,那时候德国社会被宣传机器洗脑得死死的,戈培尔天天在广播里喊“空袭是犹太人和布尔什维克的阴谋,坚持下去就能反败为胜”,这套说辞还真管用,工人不光没崩溃,有些地方反而更卖力干活。历史学家理查德·奥弗里在《轰炸战争》里分析过,这种“逆向士气提升”让德国生产曲线在1944年还向上走,盟军扔了那么多炸弹,却没彻底掐断命脉。 拿坦克生产来说,豹式坦克1943年库尔斯克战场上只露面两百辆,车组抱怨传动系统老出故障。可到1944年,全年下线三千七百多辆,月产量峰值拉到三百八十辆。这不是凭空变出来的,工人就是在空袭间隙里加班加点,修复被炸坏的铸造炉和装配台。追猎者坦克歼击车更夸张,1944年4月才投产,到1945年5月前造了两千五百多辆,全靠那些鲁尔区技工用手工校准88毫米炮管,测试履带强度。4号突击炮和歼击车从1944年1月起累计两千多辆,铸工浇铸炮架后得锤击检查裂纹,确保不返工。盟军以为精准轰炸能一击致命,比如1944年2月的“大周”行动针对飞机厂,炸毁了汉堡船坞和底盘车间,但德国人迅速调动东线闲置卡车运零件,备用发电机一开,生产线就嗡嗡转起来。相比之下,意大利人面对类似袭击早乱套了,生产线直接停摆,工人四散逃命。施佩尔战后在审讯中直言,盟军低估了德国劳工的耐力,他说换成意大利人,早崩溃了。这话听着刺耳,但数据支持:1944年德国军工产量不降反升,坦克、飞机和火炮总产值比1942年翻倍,空袭虽造成延误,却逼着他们优化流程,用更少的资源挤出更多货。 当然,这韧性不是天生的,也不是人人乐在其中。德国工人里头有本地人,也有从东欧和法国强拉来的劳工,总数上百万,他们干活环境差劲,食物短缺,空袭警报一响就得钻防空洞。轰炸不光毁厂房,还炸了工人宿舍,1942年科隆千机大轰炸毁了一千五百座厂和一万五千栋楼,四万五千人无家可归。可即便这样,缺勤率也没爆表,1944年工业总工时损失才4%,重灾区如汉堡稍高点,但整体上工人还是咬牙顶着。为什么?一方面是高压管制,盖世太保到处抓“怠工分子”;另一方面,宣传把空袭包装成“盟军野蛮行径”,激发了民族主义情绪。英国历史学家马克斯·哈斯廷斯在书里提过,德国平民没像伦敦闪电战时那样大规模抗议,反而有些人更恨盟军,觉得这是在逼他们“血战到底”。盟军情报报告也承认,轰炸制造了恐惧和绝望,但这些情绪没转化成反抗希特勒的动力,反而让民众更冷漠地服从。接地气点说,就跟老百姓知道大势已去,却还得为一家老小混口饭吃一样,生产线不能停,因为停了就真完了。