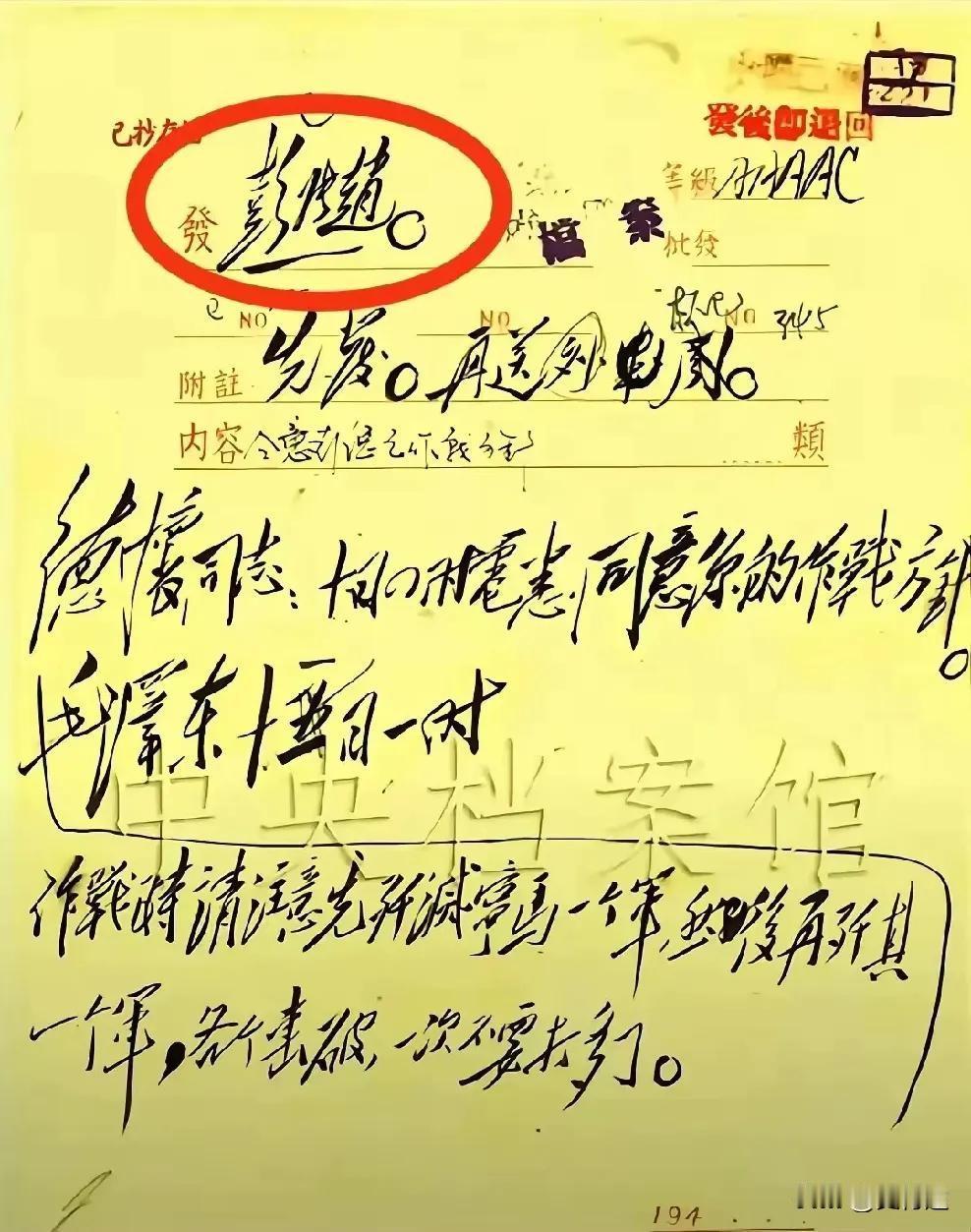

1947年,胡宗南听说他的亲信是地下党,顿时大怒摔杯,随即就对特务头子说:“这件事情,千万莫声张,更要瞒着委员长!” 新四军南下抗战期间,共产党便开始布局情报战线。 陈忠经、熊向晖、申健三人,假借“战地服务团”身份,渗入胡宗南部队。这三人均为北大、清华、师大出身,学识出众,背景清白,被胡宗南一眼看中。 尤其是熊向晖,被破格任命为随军翻译兼秘书,逐步进入胡宗南作战会议与机要室。 申健则调入警卫营管理安全事务,陈忠经长期任军政处机要科干部,接触大量军事调度与命令电文。 在数年间,他们不断向延安传递作战部署、兵力调动、蒋介石的战略意图等核心情报,极大影响了中共中央的战略判断。 1947年3月,蒋介石命胡宗南大军闪击延安,三人提前将进攻计划、电台部署、测向器数量等资料传回,使得中共高层提前部署“主动撤离”,避免正面交火。 胡宗南挥师扑空,愤怒之极,却不知情报从何而泄。 直到半年后,他才意识到——“内鬼就在身边”。 1947年秋,西安警备司令部送来一份简报,短短几行字,却像一把刀扎进胡宗南心头。 军统在例行排查中,意外发现一个通信军官有异常联络记录。顺藤摸瓜,线索竟指向他最信任的秘书熊向晖。几乎同时,陈忠经和申健的名字也被悄悄圈出。 这三人,他最了解,甚至可以说,是他的眼睛和耳朵。 文件太干净,背景无漏洞,记录精准无误。可这正是问题所在——从前他觉得他们沉稳可靠,现在却发现,他们太过完美了,完美到不真实。 胡宗南震怒。当场摔杯,是情绪爆发,但更可怕的是,他随即冷静下来。他知道,这件事一旦传出,蒋介石第一时间问的不是“谁是间谍”,而是“你是怎么让间谍进了自己枕边的?” 他不能让南京知道,不能让党国机器内部信任崩塌。 于是他下令封锁消息,不许逮捕,不许公开,甚至不许“走漏一句风声”。特务系统必须在暗处查,查清之前,谁也不能动。 一场风暴,就这样被按在水面之下。 可越是按住,越是压不住。他身边的亲信,一个个变成疑点。他说不出话,晚上睡不着。每天面对那三个人时,他冷眼旁观,像在和影子共事。他没法确认他们有没有察觉,但他知道,自己已经输了。 他守不住最核心的圈子,那份背叛,比枪更狠。 胡宗南的命令,让整个西北情报网陷入悄然对峙。 军统系统悄悄调换数名中层,将情报口进行清洗。熊向晖感知异常,但反应如常,甚至更加低调。 陈忠经继续工作,每日依旧处理电文无误,神色冷静如水。 申健则频频被调岗,却毫无抱怨。 这场猫鼠博弈,在1947年底达到高峰。 12月初,军统西安站意图秘密逮捕申健,但被他提前觉察并脱身。胡宗南震怒,却再不敢贸然动手。 情报线再次传回延安,中央机关立即安排三人转移。 1948年春,熊向晖等人被秘密调离,回到中共中央情报部,从此转入更高一级工作。 至此,胡宗南才发现——他亲手提拔的三位机要亲信,早已撤出战场,全身而退。 整个事件,在表面上被胡宗南“压下”了。 蒋介石并未公开知晓细节,只在情报口收到一份模糊简报:“西安旧部部分不稳,已进行调整。”他未多问。 胡宗南保住了颜面,却失去了三位“亲信”。 多年后,他回忆这段时,仅说过一句:“身边三人,十年如影。他们早就不是我的人。” 而共产党方面,“后三杰”身份终于被解密。周恩来称他们为“龙潭之后,党的又一支钢针”。 他们把刀插进敌人心脏,却从未拔出。 而胡宗南,一生西征、数战皆败。有人说,是情报失误;有人说,是战略问题;也有人知道,真正让他始终落后半步的,是他最信任的那几个人。 历史从不剧透,它只在最后揭底。