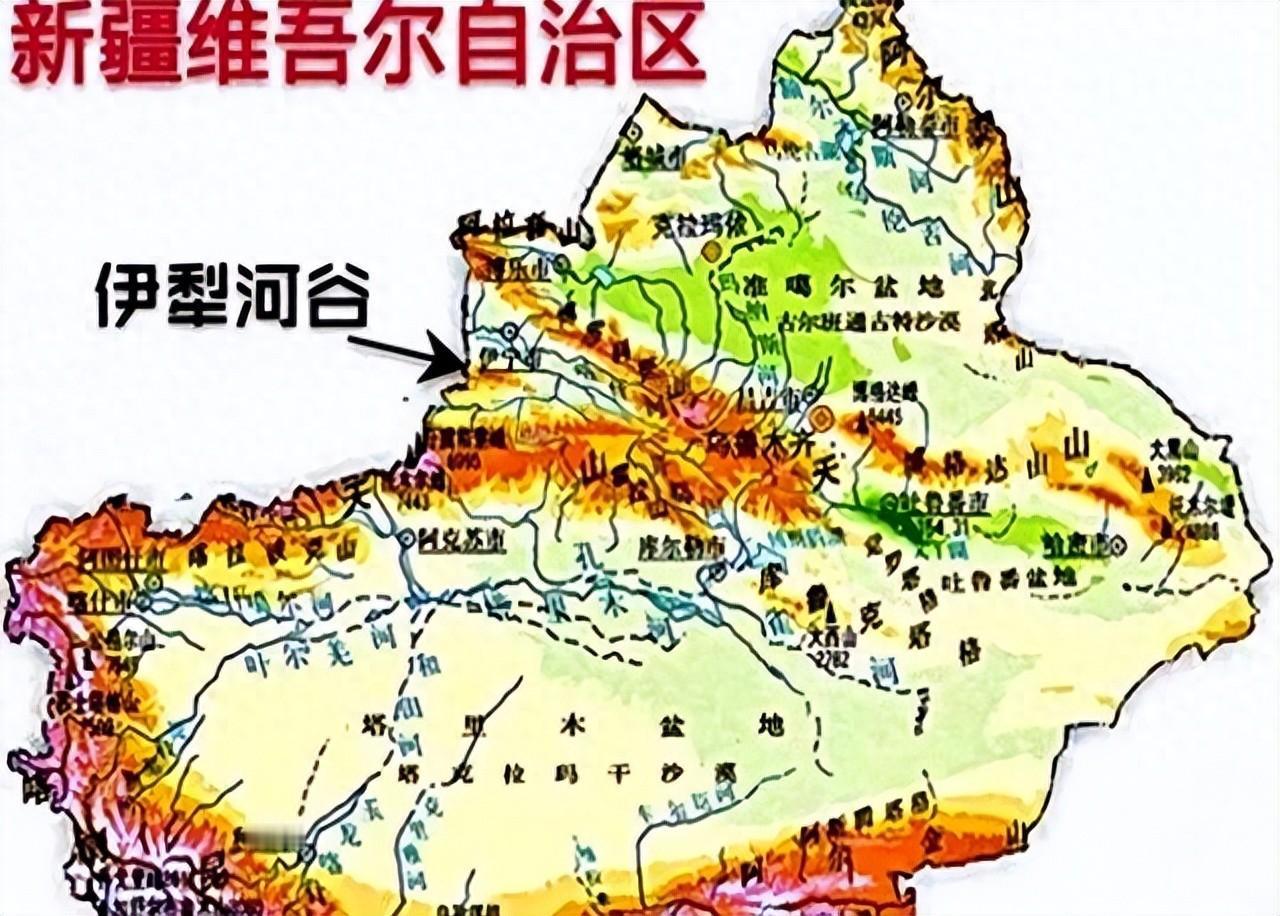

十万大军压境,赔900万卢布也要收回,这块地对中国有多重要? 19 世纪末的西北边境,沙俄十万大军陈兵国门,清廷却在内外交困中做出决断:即便赔付 900 万卢布(约合白银 500 多万两),也要收回伊犁。这片横亘天山北麓的土地,早已超越普通疆域的意义,成为关乎国家命脉的战略要地。 伊犁河谷夹在天山南北脉之间,独特的地理格局让它既能承接天山冰雪融水,又能吸纳大西洋水汽,成为新疆最湿润肥沃的区域。 这里是西北重要的农业基地,充足的水源和沃土支撑着粮食生产,为边疆驻军和民众提供生存保障。 更关键的是其地缘位置,作为连接新疆与中亚的门户,伊犁自古以来就是西域政权的核心地带,乾隆年间设立的伊犁将军府,更是将这里打造成管理整个新疆的军政中心。 失去伊犁,就意味着新疆失去了天然屏障,沙俄的势力将直接渗透到西北腹地,整个边疆防线都会陷入被动。 若将这 900 万卢布投入军备与沙俄开战,结局大概率是得不偿失。 当时的沙俄已完成近代化改革,军事工业蓬勃发展,普及了先进燧发枪和战术体系,火力密度远超清军。而清军仍处于冷热兵器混用阶段,主力还是老式火绳枪,战术僵化落后。 沙俄仅在伊犁就部署了 1.2 万精锐步兵,远东驻军还能通过西伯利亚铁路快速增援,而清军长途西征已耗费 2600 多万两白银,国库早已空虚,根本无力支撑长期战争。 即便用赔款购买武器,也难以在短时间内弥补装备代差和战术鸿沟,更别说沙俄太平洋舰队还能封锁沿海,形成南北夹击之势。 选择花钱赎回伊犁,是清廷权衡利弊后的务实之举。左宗棠收复新疆后,虽然军事上占据主动,但沙俄仍占据伊犁战略要地,且刚刚结束俄土战争的沙俄虽国力虚弱,却仍有虚张声势的资本。 崇厚此前擅自签订的条约让清廷陷入被动,若强行开战,不仅师出无名,还可能导致更多领土被侵占。 曾纪泽的外交斡旋成为关键,在左宗棠抬棺出征的军事威慑配合下,通过谈判收回伊犁九城及特克斯流域,虽仍割让霍尔果斯河以西部分土地,但相比战争风险,已是当时最优结果。 更重要的是,清廷深知伊犁的战略价值无法用金钱衡量。这片土地不仅是西北的生态屏障和农业根基,更是维护新疆乃至全国领土完整的象征。 一旦放弃,沙俄的侵略野心将进一步膨胀,其他列强也可能群起效仿。 500 多万两白银的赔款虽沉重,但相较于失去伊犁后的边疆危机和国土分裂风险,仍是值得的妥协。这场看似屈辱的交易,实则是晚清在弱势格局下,为守护国土完整做出的艰难抉择。