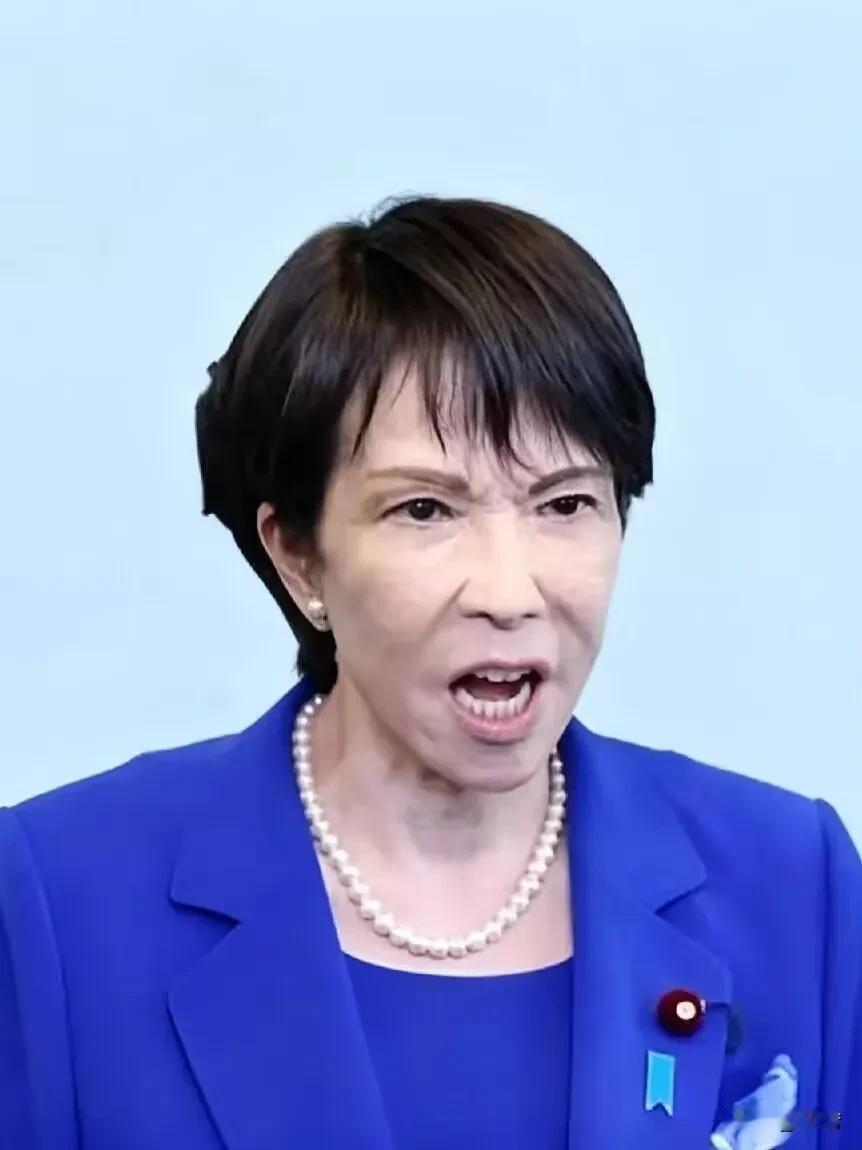

果不其然。 据日媒报道,日本官员高市早苗在G20相关场合突然宣布了自己的判断,称“国际社会受威胁”。 2023年8月24日,福岛核污染水启动排海,这是清清楚楚的时间线。这个动作本身就引来周边持续关注,在这样的背景下去指点别人,话头一抛就显得站不稳。 拿处置标准说话更直观。我们这边核电站的排放与监测有常态公开机制,部门定期发布数据;同时对日本水产采取进口管制,源头把关。对比之下,日本选择排海的路径,是它自己需要解释清楚的重点。 再看安全松绑的动向。公开资料显示,2023年12月,日本放宽相关限制,允许向美国转移“爱国者”拦截弹;同时,海上力量多次参加在周边海域的联合演练。频次一高,外界对其口头表述与实际动作的落差就更敏感。 装备配置上,日本推进12式地对舰导弹射程延伸,岸基部署节奏加快。周边紧张度自然上升。把这些动作拼起来看,“受威胁”的叙述和现实操作并不对得上。 回到核排放的技术层面。ALPS系统能处理多种核素,但对氚主要是稀释。国际机构给出阶段性评估,同时明确后续还要持续跟踪。周边提出长期监测与信息完整公开的诉求,这很务实。 区域反馈也有迹可循。太平洋岛国论坛多次表达担忧,韩国社会内有持续讨论。大家关注的是累积效应和跨代影响,不是一两次抽检就能盖棺。 海上活动同样有记录。日本舰机多次穿越巴士海峡,并与美方在南海、东海周边开展训练。在热点期,这些动作会放大摩擦面,任何擦边举动都可能引发连锁反应。 对比之下,我们这边的海警执法、海军演训基本都有通告,管控节奏和沟通渠道持续运转。减少误判,是各方共同的底线。 舆论层面,日本一些人物把定位放在“被动”,但现实是动作连着动作。叙述和事实不一致,信任度就会下降,这不是一句口号能补回来的。 做法比话更管用。把核排放的数据更细更快地公开,扩大第三方驻点和取样密度,建立长期透明台账,让邻里看得明白,才是解决问题的路子。 海上活动也要管住手。降低敏感时段和敏感水域的存在度,为沟通留出回旋,区域的安全感就能稳下来。 安全是相互的。谁的动作越透明,边界越清晰,谁就越有资格谈“整体安全”。 先把关键账本理干净,再去评价别人,这样的话才站得住。