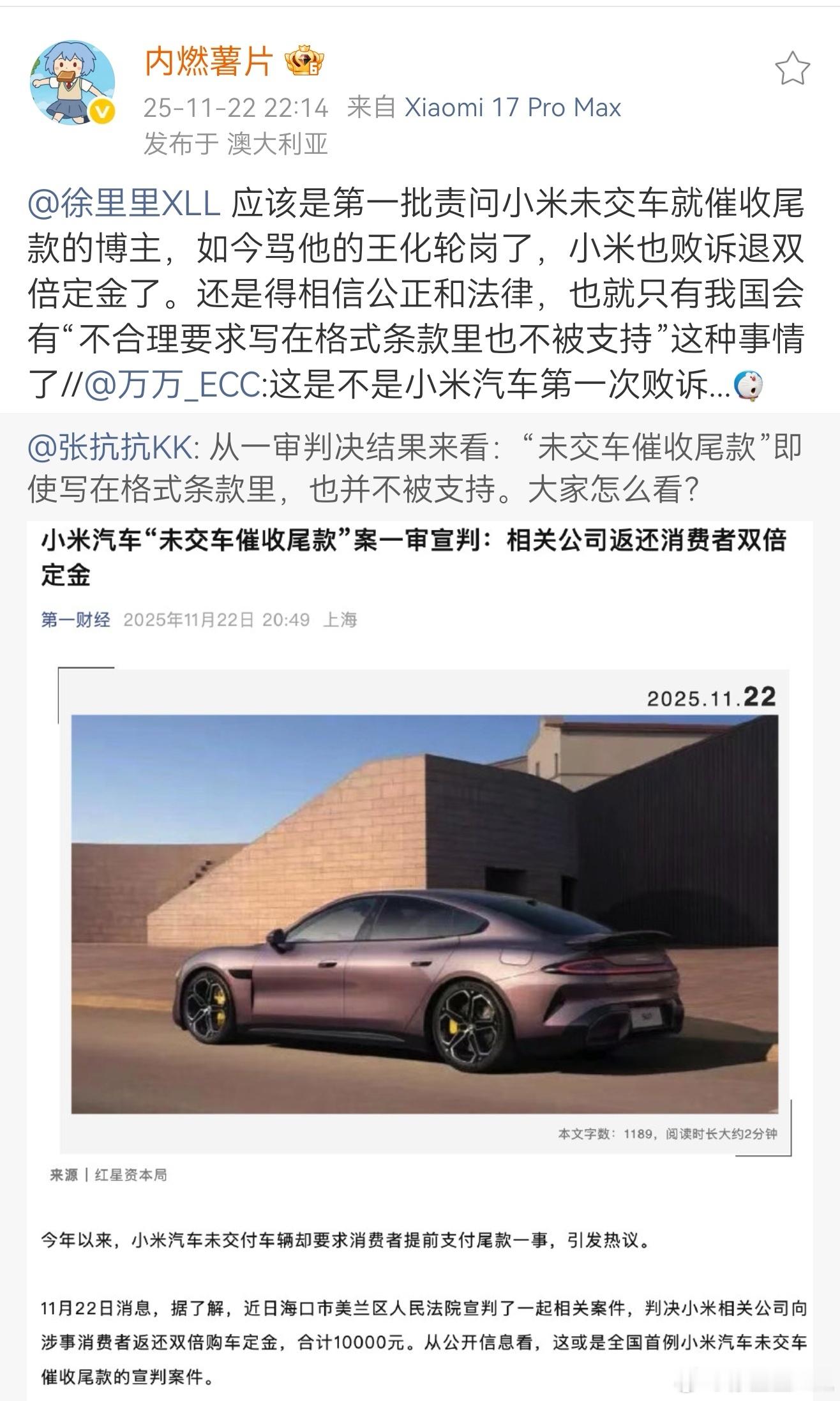

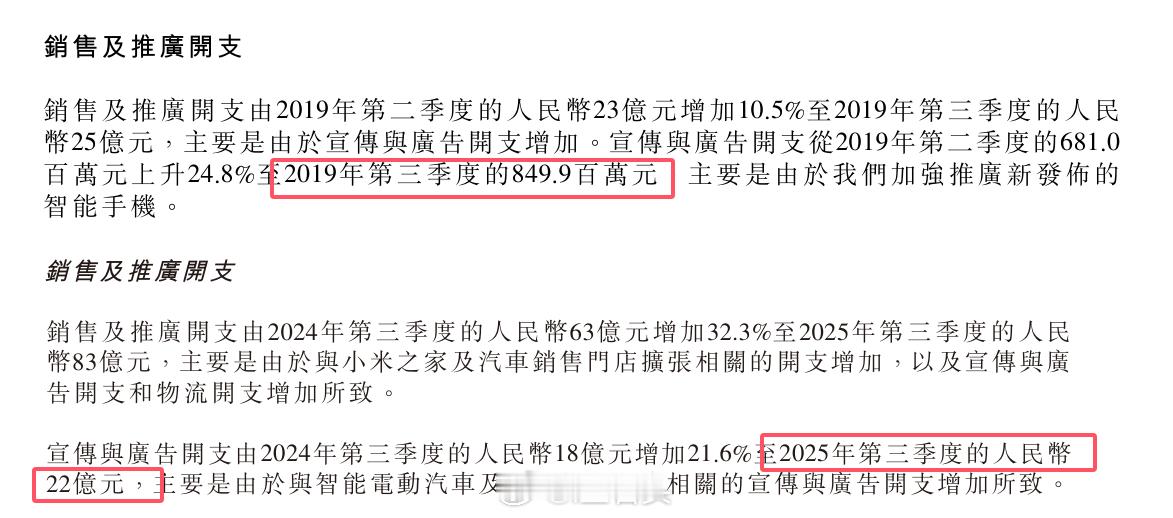

雷军掏出一亿港元抄自家底,小米在给谁看信号?11月24日晚,小米在港交所发公告:创始人兼董事长兼CEO雷军,通过旗下全资公司 Team Guide Limited,在二级市场买入260万股小米B类普通股,成交均价约38.58港元,总金额超过1亿港元。买完之后,他在小米的持股比例提高到23.26%。这次“雷总亲自下场”,叠加公司层面的回购动作,时间点非常微妙。就在本月20日、21日,小米已经连续两天在二级市场大手笔回购合计2150万股,合计花掉超过8亿港元;今年以来,小米回购总额已经超过23亿港元。一边是公司用公账回购,一边是创始人自己掏腰包增持,小米等于用“双保险”的方式,向市场反复强调一个态度:现在这个价位,管理层和老板都觉得“值”。如果只看股价走势,这一笔“自购行为”更像是逆风而行的表态。6月底,小米股价一度冲上61港元的新高,雷军短暂登顶中国首富,风光无限;进入下半年,各种不确定性叠加:全球存储芯片价格走高推升成本,新能源车产能爬坡不及预期,不少机构研报开始对小米转向谨慎,甚至把小米列为“共识做空/卖出对象”,股价从高位一路回落到如今38港元附近,成为今年表现较差的一批中概科技股之一。站在这条时间轴上看,雷军选择在“人人嫌弃”的区间砸下一亿港元,更多是一种态度表达:我对公司长期价值依然有把握。从基本面看,小米并不是那种典型意义上的“基本面塌陷股”。三季度财报显示,小米总收入1131亿元,同比增长22.3%,经调整净利润113亿元,同比大增80.9%;手机 × AIoT 主业保持稳健,智能电动汽车及AI等创新业务收入达到290亿元,同比增长199%,并首次实现单季度盈利,说明新业务已经开始从“烧钱期”向“放量期”过渡。只是市场在前期把“汽车+AI”的想象力透支得太早、太满,后面任何一点节奏放缓、销量偏离预期,都会被放大解读,导致股价反馈远比基本面波动更剧烈。把创始人增持与公司回购放在一起看,信号就更清晰了:一方面,通过持续回购和老板加仓,可以稳定筹码,给短期被情绪裹挟的股价打一针“强心剂”;另一方面,这也是管理层用真金白银去回应“做空/唱衰”的一种方式——既然外部觉得缺乏催化,那就用业绩加持股,慢慢把价格拉回到他们心目中的合理区间。从24日收盘数据看,小米当天股价在38港元附近徘徊,总市值约一万亿港元,已经从年内高点回撤了三成以上。在这个区间,老板自己都跳下来当“接盘侠”,某种意义上也给了市场一个估值锚。当然,增持不等于预言股价立刻掉头向上。小米还要同时扛几件大事:智能电动车业务要兑现产能与交付目标,和一众新势力卷成本、卷智能、卷服务;AI 业务要在模型、算力、应用三条线拉开差距;传统手机业务则要在全球需求起伏中稳住份额和利润率。雷军这一笔一亿港元,更像是一份“我对自己选的路负责”的保证书:既然已经把小米从手机公司推到“手机+IoT+汽车+AI”的综合平台,短期波动就由自己先扛。回到投资层面,这次增持给外界提供的,是一个可以解读但不要神化的信号。对长期投资者而言,它确认了两点:第一,创始人对小米当前估值并不悲观,甚至愿意在这个价位继续加仓;第二,小米管理层会继续通过回购、激励等手段,把经营目标与股东回报捆得更紧。至于股价什么时候重新走出收缩区间,那要看后面几个季度,新业务能否持续交出配得上“科技平台+汽车+AI故事”的数字。总结一句话:当部分机构开始把小米当成“共识做空标的”的时候,雷军选择掏出一亿港元买自家股票,这不是情绪冲动,而是用行动把自己牢牢绑在小米的长期航道上——至于市场什么时候愿意重新定价,就交给时间和业绩去回答。