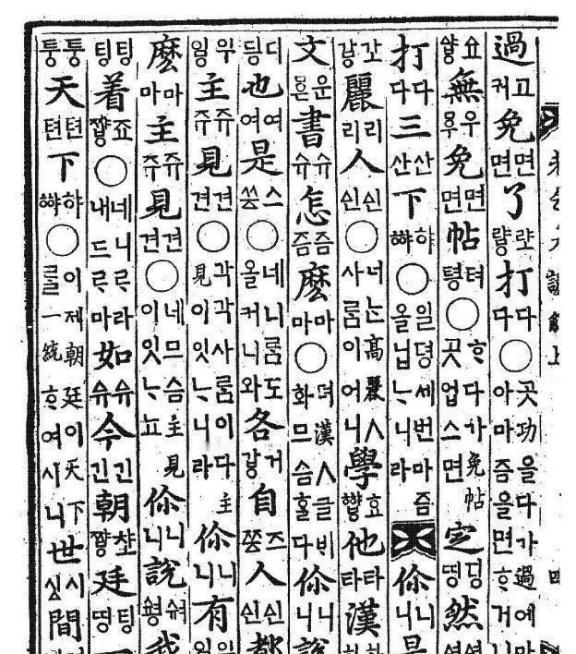

1948年韩朝分裂后,两国不约而同地开展了废除汉字的运动。开始的时候,朝鲜做得非常决绝,不但书籍报刊、招牌文件换成谚文,人们写信都不能用汉字,抓住了就处罚,学校里更是全面终止汉文教学。相比朝鲜,韩国稍微温和点,汉字在民间还能使用,店铺招牌也能用汉字。 1948年,朝鲜半岛南北分裂成形,新政权刚站稳脚跟,就同时盯上了文字这块老大难。汉字用了一千多年,门槛高得让老百姓摸不着边,识字率低迷不振。两国领导层一合计,得推本土谚文来破局。可朝鲜那边雷厉风行,韩国却留了后手。这场文字大变局,到底藏着啥门道?它怎么就让半岛文化教育翻了身,又为啥后来悄然调头? 二战结束,日本1945年投降,朝鲜半岛从殖民枷锁中解脱,可美苏两国按北纬38度线一划,南北各自成了占领区。南部美国管着,北部苏联接手。本来想统一来着,1947年联合国安理会决议全境选举,美方忙活起来,苏联那边关门谢客。结果1948年8月15日,韩国大韩民国成立了,李承晚当总统;9月9日,朝鲜民主主义人民共和国跟着建国,金日成领头。两国都说自己代表全半岛,边境上剑拔弩张。 新国家头等大事就是教育普及。汉字从中国传过来,用了上千年,日本殖民时还强化成官场专用,老百姓识字率才20%出头。农民看不懂布告,工人读不了手册。世宗大王1443年创的谚文,24个字母拼起来,几天就上手,两国领导都觉得这是好东西。韩国受美国影响,想“脱亚入欧”,汉字成甩不掉的包袱;朝鲜则借此稳基层,干部挨村宣讲字母。1948年起,两国齐头并进,印刷厂新字模上马,首批课本一周出炉。 朝鲜动作快准狠。1949年6月,政府下令谚文成唯一官方文字。报纸杂志书籍,全换成谚文;官方文件一刀切,人名地名如平壤也不许用汉字写。私人信件夹汉字,邮局查出来罚款扣工分。学校从小学到大学,汉文课全停,课本只剩谚文。出版业旧铅字堆仓库,新字块排版走起。商店招牌重做,铁匠铺火光映新匾。政府还搞“纯朝鲜语”活动,汉字词换本土说法,比如学校叫학堂。可词汇跟不上,没多久就收摊。这套政策根在反殖反帝,金日成早年抗日,就视汉字为入侵符号,得清零。几年下来,农村夜校工厂班火热,识字率直线上升,报纸发行翻番。 韩国稳扎稳打。1948年10月9日,颁布《谚文专用法》,公文教育用谚文,民间不硬管。首尔报纸头版标题谚文,正文专名旁注汉字。市场标价单数字还用汉字,药铺门头亮堂堂。学校课本主文谚文,名词小字汉字标音。街头识字班热闹,妇女农民报名多。政府鼓励为主,文化部开会改草案,留缓冲。精英读古籍靠汉字,底层欢迎简单字。改革慢但牢,1950年代小学入学率超90%,谚文书销量涨。 两国推广谚文,工厂印书街头班齐上,民众适应快。农村工人阶层受益大,教育普及追上周边。可纯谚文几年,表音文字短板露头。同音词多,读来歧义多。法庭判决书里一个音,是河还是银行?报纸编辑改稿半天。法律文件严谨性差,执行磕绊。朝鲜先调整,1950年代末反馈多,专业术语误会频。 1966年,中小学重开汉字课,选1800常用字帮辨义。大学专业书旁注方块。韩国1961年朴正熙上台,推“谚文专用”宣言,公文教育剔汉字,学校停汉文。可反对声大,学者喊文化断层,家长忧孩子读不懂古书。1970年抹汉字出官方,身份证课本加注。报纸专栏圈汉字读音。1972年让步,中学大学复汉字选修。到1980年代,韩汉混用常态,报纸标题谚文正文夹汉字,身份证姓名双写。2005年废专用法,汉字课堂普及,大学必修。 这路子接地气,谚文拉低门槛,识字率95%以上;汉字辅助,辨歧义传古籍,便国际交流。越南拉丁字母顺了,汉字只剩石碑点缀。三国经历说,文字改革得随社会调舵。