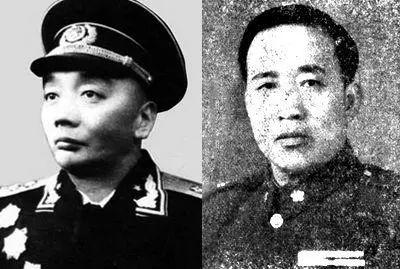

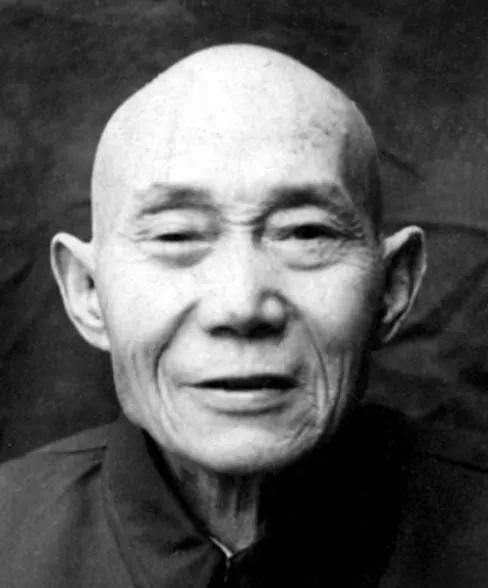

1942年4月16日,刘昌毅得到消息,一支日军的部队即将进入山西领域。作为二野的骁勇将领,刘昌毅目光如炬,他敏锐地抓住了这个重创敌军的绝佳时机,准备果断出击。 日军车队沿着榆武公路缓缓深入,他们既没想到路线已暴露,也没想到有人已在前方等着把他们吞掉。白庄附近的山道窄得只能容下一辆车通过,是整个行军线上最脆弱的一段。 刘昌毅蹲在地图旁,确认完地形后,只说了一句:“就在这里。” 伏击的准备只留给他一夜。部队悄悄渗入两侧山坡,步枪、轻机枪、地雷呈扇形展开。天还没亮,士兵们就按耐住冻得刺骨的山风,静伏在石缝后。刘昌毅则在最前方的位置,死盯着那条灰白色的山路。 直到接近正午,日军车队终于出现。先是几辆摩托,再是装载武器和粮秣的卡车,最后是押后的步兵。刘昌毅看准队伍着陆的位置,低声下令:“等尾巴进来。” 等全队入伏击圈,他抬起手——地雷接连炸开,把山道切成几段。车队彻底乱了,士兵四散逃窜。在敌人慌乱间,刘昌毅大喊:“开火!” 山谷瞬间爆裂一样响起枪声。八路军从高处俯射,重点打击日军的通信兵与指挥员。几次试图组织反击的敌军小股部队,刚刚探头就被火力压住。刘昌毅判断对方可能试图沿山腰逃跑,于是提前布置的小队迅速封死后路。 战斗持续三个多小时,敌军彻底失去组织能力。日军尸体压满公路,几乎没有人能跑出去。清理战场时,一门雕花山炮格外引人注目,炮筒上刻着“武运长久”。士兵们报告后,刘昌毅特意嘱咐:“这个,不能弄坏了。” 几天后,汉奸替日军送来消息,愿意用粮食和钱赎回那门炮。对方三次派人递话,每次态度都更恳切。刘昌毅只答复四个字:“想要,打赢。” 敌军听到回音后再无动作。山炮最终被押送到后方,作为战利品留下。 这次伏击让日军损失惨重,榆武公路大段瘫痪,附近敌军据点甚至一度停止活动。山西境内的村民得知消息后,称这仗打得“快、准、狠”,比以往任何一次都震动。许多参加战斗的士兵后来回忆,这一仗让他们第一次感到,八路军的机动和谋算能把强敌玩得团团转。 这一切,来自刘昌毅对地形的敏锐判断和对敌军习性的深度了解。他不是凭运气出击,而是连续几天掌握情报、反复演算路线之后,选择了最恰当的时间与地点。 刘昌毅在全军的名声一直伴随“稳准狠”。他行军时几乎不做多余动作,说话简单直接。有人评价他“爱较真”,他却从不解释。一次会议上,他听到有人说他吃饭太快,误以为这是批评部队伙食,扭头就走。后来明白是玩笑,又大步走回桌前坐下,说:“我误会了,继续吃。” 他的急脾气让战士们觉得亲近,但真正让人服气的,是他的战斗嗅觉。他年轻时参加红军长征,经历过山地行军、夜袭、破围等战例,胆大却不莽撞。抗战时期,他带队深入敌后,多次击破日军据点,因斩获显著,被调往晋绥根据地负责编组作战任务。 1942年这次伏击,是他在山西战区战果最大的一仗之一。 更让人津津乐道的,是他名字的由来。早年作战时,他叫刘昌义。有一次俘虏国民党一名军官,问对方叫什么,对方竟也叫“刘昌义”。他当场改名:“不能跟这人一样。”从那天起,他叫刘昌毅,多了一个“毅”字,也更贴合他的性格与作战风格。 在随后的抗日战场与解放战争中,刘昌毅都以猛、准、果断的作战方式著称,是前线指挥官中最被部队信任的那类人。