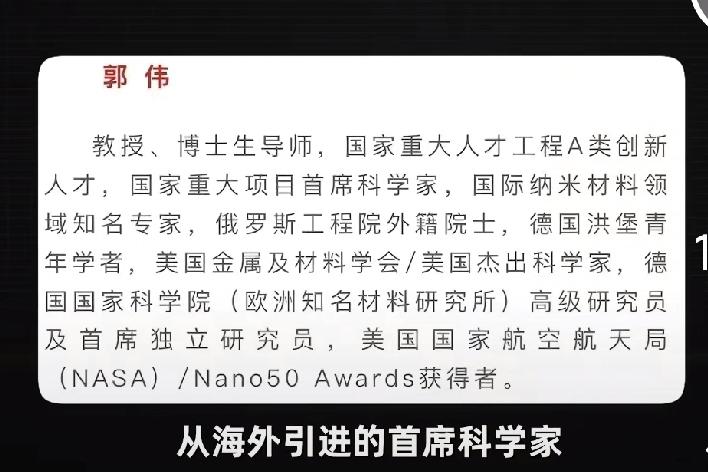

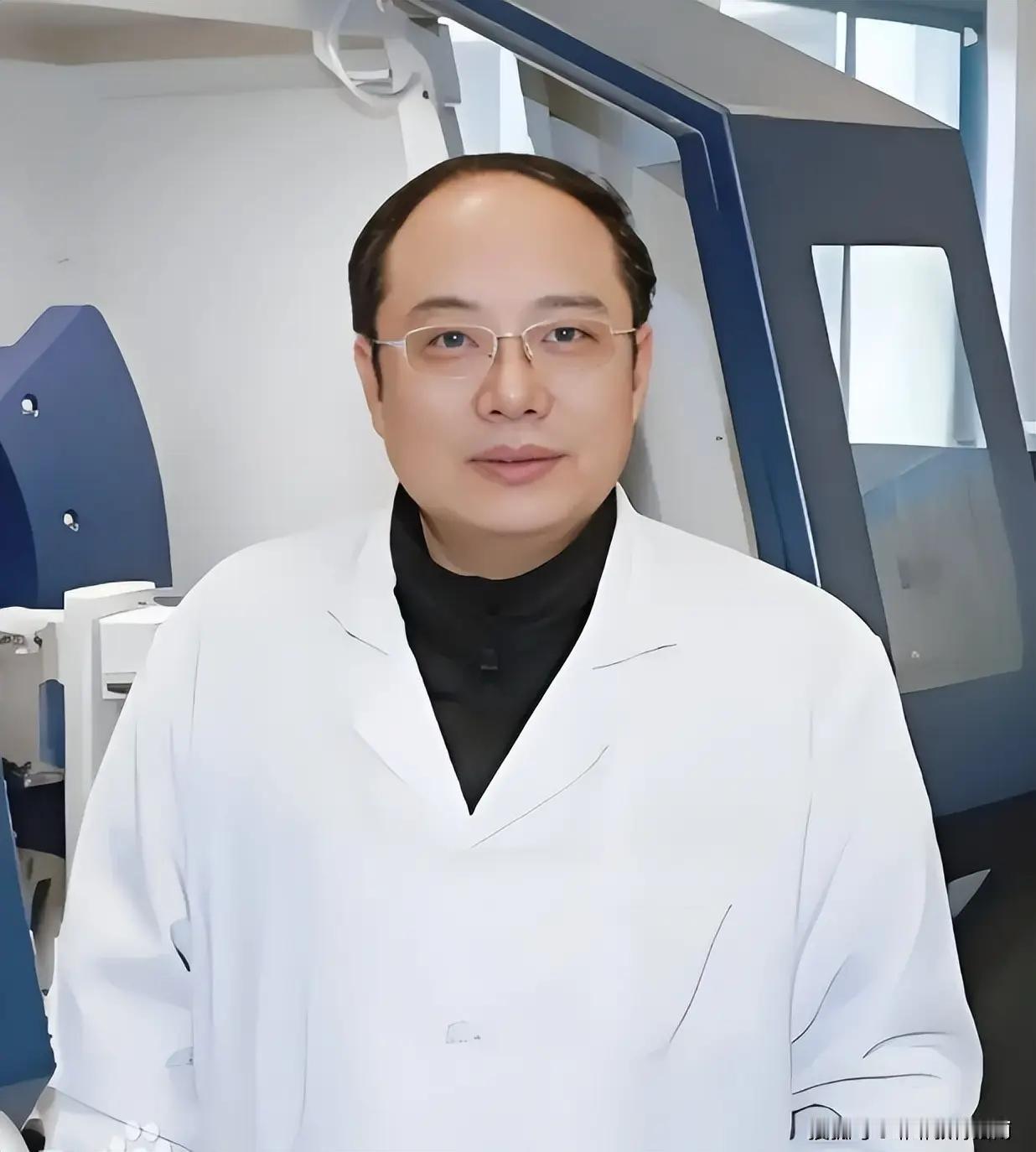

除了名字是真的,其他全是假的!竟骗到了俄罗斯! 高中学历伪装院士,狂骗1800万科研经费,高校审核形同虚设? “陕西省高考状元”“多国海归博士”“俄罗斯工程院外籍院士”“手握170篇SCI论文”——当江苏科技大学以年薪140万、千万级科研经费引进这样一位“学术大牛”时,没人能想到,这竟是一场彻头彻尾的惊天骗局。 高中学历的郭某,靠着漏洞百出的虚假履历,在高校当上首席科学家、博士生导师,两年狂揽1800万国家资源,如今东窗事发被警方带走,留给学术界的是无尽的拷问:他的底气,到底从何而来? 郭某的造假堪称“胆大包天”,所有光环全是凭空捏造。 自称1994年陕西高考状元,可权威名单中查无此人; 宣称拥有日本九州大学、美国加州大学等多个博士学位,海外院校均回应“无学习记录”; 号称发表170余篇SCI论文、被引用6000次,甚至提出“郭氏模型”,但Web of Science、《自然材料》等权威平台检索后全是空白 。 更离谱的是,他把其他团队的国家科技进步奖据为己有,谎称与德国院士合作突破核心技术,就连“德国洪堡青年学者”头衔,也与德国学术资助体系完全不符,三一集团更是直接否认他曾担任欧洲公司总工程师的说法。 为了圆谎,郭某连“出书造假”都用上了。 他自费6.2万元与出版公司签约,炮制《位错理论》等三本“独著”,对外宣称这些是自己的核心学术成果,还谎称指导博士生获“全国优秀博士生”称号。 可直到东窗事发,这三本书连出版影子都没有,而他带的唯一一名博士生,因跟着他“没做过一次正经科研”,只能谎称“家庭原因”退学,32岁的农村学子错失博士学位,找工作屡屡碰壁,直言“一年的 青春谁来弥补” 。 这场骗局能得逞,核心漏洞在高校的“层层失守”。 2023年郭某入职时,江苏科技大学号称有“人事处、科研院、专家评审、校长办公会”多重审核,却连高考状元、国家科技奖这些公开可查的信息都懒得核实。 普通上班族找工作还要学信网认证、背景调查,高校引进“首席科学家”却对海外学历、学术成果视而不见,所谓的遴选聘任沦为走过场,“高端人才引进绿色通道”变成了“造假豁免通道”。 更讽刺的是,事发后校方竟称“学校也是受害者”,试图推卸责任,却对审核失职、资金流失等关键问题避而不谈,引发舆论强烈质疑“自保式甩锅”。 更令人警惕的是“外籍院士”头衔的水分。 郭某2025年刚当选俄罗斯工程院外籍院士,事发后就被中止资格、移除官网信息,该机构一边说他“按规定提交材料当选”,一边又启动合规性审查,矛盾操作让“外籍院士标价出售”(40万至200万元)的传闻再度发酵。要知道,该机构在30个国家有200余名外籍院士,其中不少是中国科研人员,这次风波彻底撕开了“头衔泡沫”的遮羞布。 如今郭某已被解聘并被警方立案侦查,名下9家关联公司中4家被吊销,还曾因借贷纠纷被列为失信被执行人,其科研经费使用是否合规、是否存在虚假报账等问题正在调查中 。 但这场骗局的伤害远未结束:6名博士生、十余名硕士生的研究方向被打乱,毕业进程受影响;千万纳税人的科研经费被浪费在虚假项目上;踏实科研的学者被挤压资源,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。 网友的愤怒直指核心:“不是骗子太高明,而是审核太敷衍!”“学术圈的‘唯头衔论’,才是造假者的温床!” 事实上,郭某的履历只要稍作核实就会露馅,可高校为了“冲排名、抢资源”,对光鲜头衔趋之若鹜,才让骗子有机可乘。 这场闹剧是对学术诚信的沉重打击,更是一次深刻警示。科研经费不是“唐僧肉”,人才引进不能“唯头衔论”,学术评价更不能“重数量轻质量”。期待警方彻查到底,让造假者付出应有代价;更希望高校和相关机构能真正举一反三,建立严格的背景核查、第三方验证、学术信用黑名单等制度,堵住漏洞。 学术诚信是科技创新的底线,一旦失守,伤害的是整个社会的信任。你认为该如何杜绝学术造假?欢迎在评论区留言讨论!

真理永恒