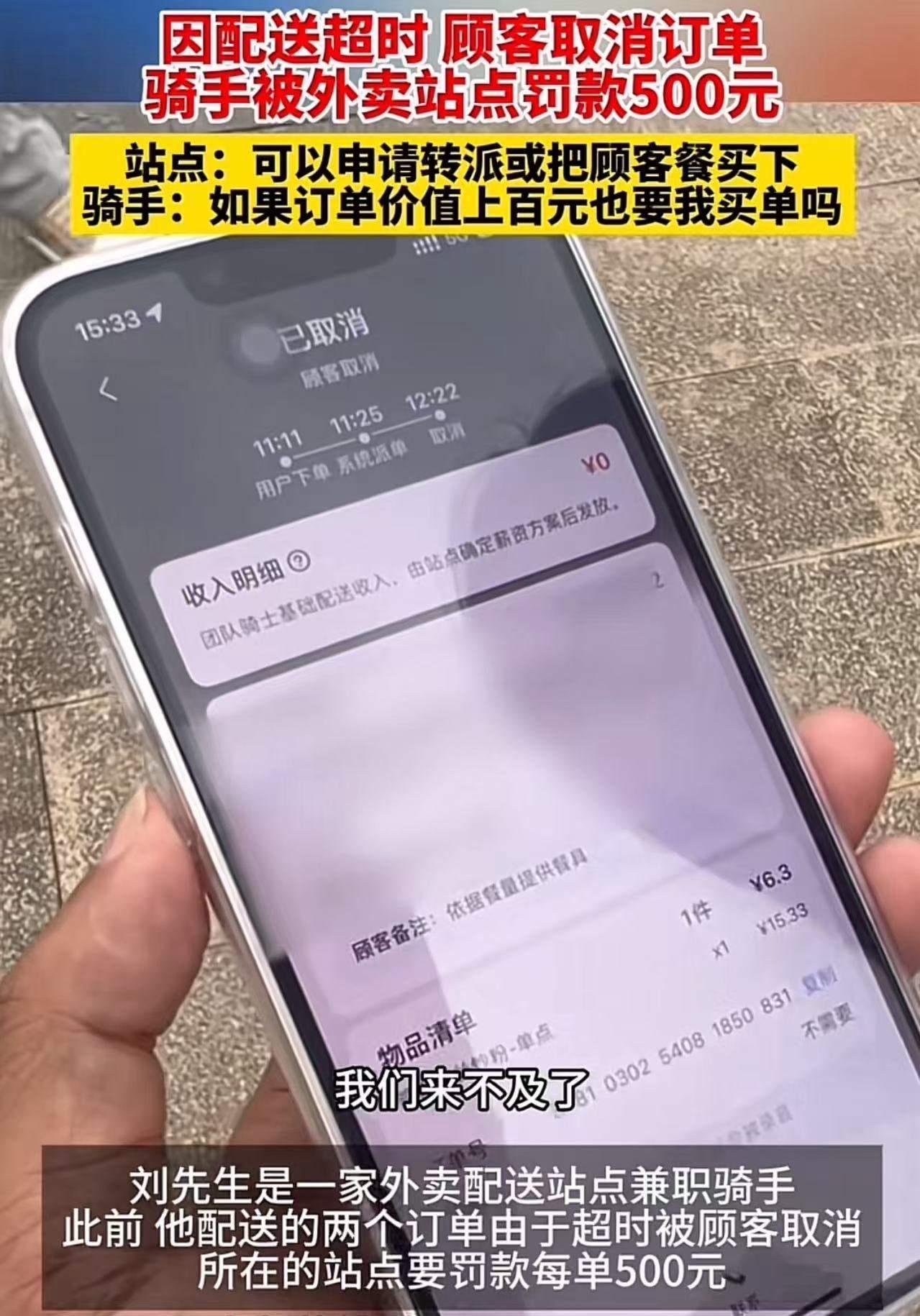

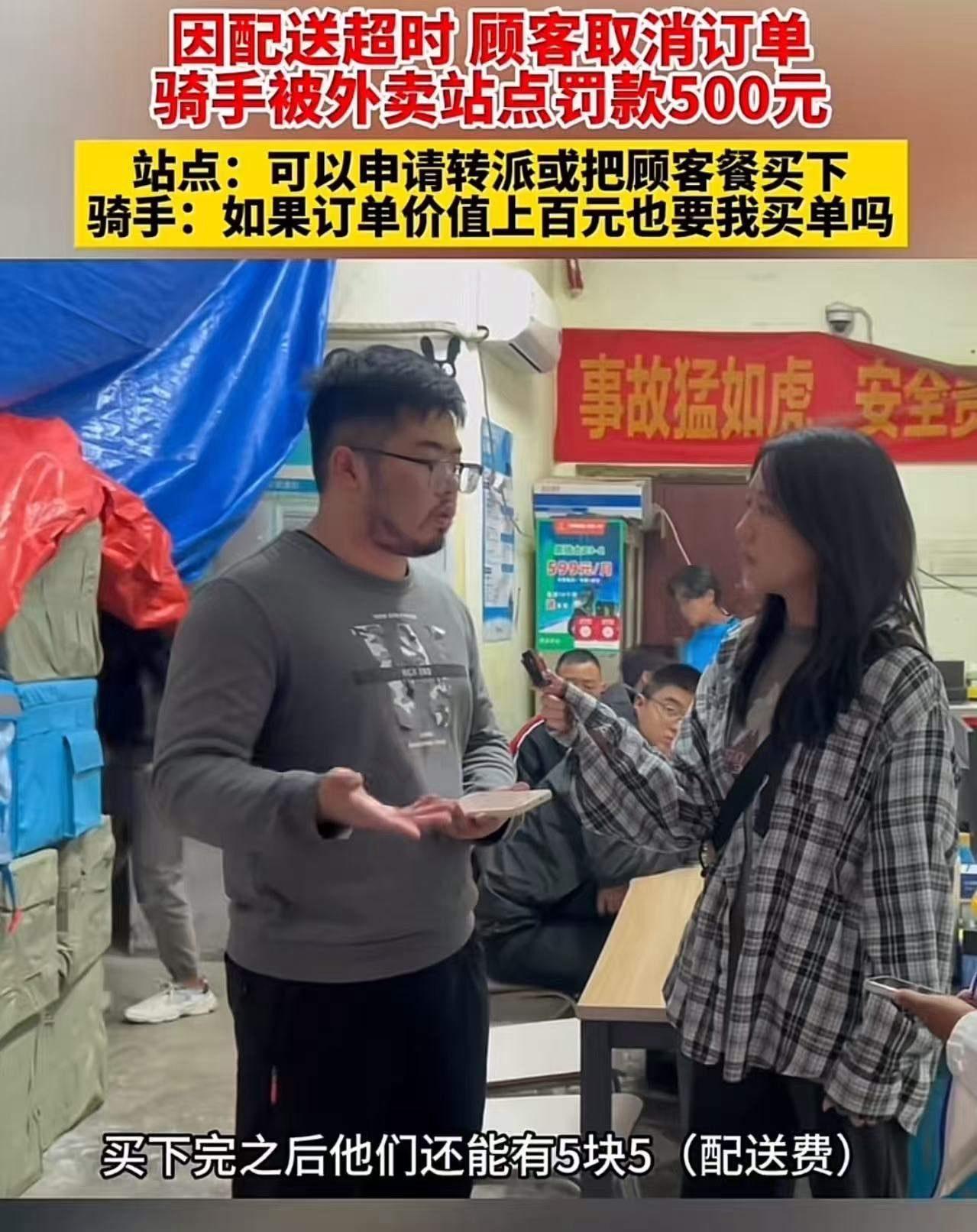

因配送超时,顾客取消订单,骑手被站点站长罚款 500 元!骑手:“动不动就罚款五百一千,我们跑一单才多少钱?”站长:“你可以把顾客的餐买下,就不用被罚!”骑手:“如果顾客的订单价值上百元,也要我买单吗?” 今天这起事件,发生在上海浦东新区的一家外卖站点。14点53分,站点监控屏闪着订单状态,窗外的高架灯把雨丝照得泛着银光。骑手刘先生的电动车停在门口,雨衣还没来得及脱,话筒里传来的是最新的系统警告:“因配送超时,顾客取消订单,罚款500元。”刘先生抬头,眉毛紧蹙,声音像被掐住了的闸门:“动不动就罚款五百一千,我们跑一单才多少钱?” 站长李涛靠在桌边,语气冷硬,像是在宣读一条规章:“规则就是规则。你出错就要罚。”他把手中的罚单往桌面一摊:“你可以把顾客的餐买下,就不用被罚。”这话像一枚冷鱼刺,直接卡在刘先生喉咙里。刘先生深吸一口气,回敬道:“如果顾客的订单价值上百元,也要我买单吗?”桌上的罚单上,数字依旧闪着刺眼的红。旁边的同事沈静低声叹道:“这不是个案,是常态。罚款像一张无形的网,把人困在‘对错与工资’之间。”她的话还没落下,屏幕又跳出新的提醒:“今日已超时两单,累计罚款1000元的预警。”站长李涛没有给出更多解释,只是抬头看了看门外,像在等风把雨刮干净,仿佛这场对话不存在情感。 刘先生握紧方向盘的手有些发抖。他想起家里老人病床前的灯光,想起孩子的作业本,想起那些为了按时送达而熬过的夜。罚款500元对他来说,不只是数字,更是一道道砍在生活里的刀。若再多罚一次,会不会连下一个月的房租都捉襟见肘?他问自己,也问同伴:“我们到底在为谁跑?”站点的走廊角落,另一位骑手陈蕾走过来,轻声说:“不是所有人都愿意把钱从口袋里掏出来来‘买单’。”她指着墙上张贴的规章:“平台的规定写得很明白,但执行的背后,是谁的生活在被放大、谁的家庭在背后承受?”她的眼神有一种温和却坚定的力量,像是在提醒同伴:别让人性被冰冷的规则吞没。 夜色渐深,雨还在下,站点里的人影拉得很长。刘先生站起身,走向值班室的灯光,心里却在做一个选择:继续用同样的方式对待惩罚,还是尝试用另一种声音去改变这场看似铁板一块的规则。 这场对话,像纪录片里未被剪辑的镜头,揭示了一个被放大又被忽视的现实:在外卖经济里,劳动成本被“罚款”这个隐性机制分解、再重新定价,最终受害的往往是基层的从业者、是没法自己决定餐桌温度的人。可正是这些细碎的日常,构成了城市的温度与脉动。 如果你是一名订餐者,你会怎么想?如果你是站点里的刘先生,又该如何发声?或许我们需要的不只是更清晰的罚则,更需要一个让劳动者在保障与尊严之间有底线、有申诉、有成长的体系。比如设定罚款上限、建立申诉渠道、让多方参与制定规则、给骑手提供基本保险与培训……这些都不是空话,而是让城市运转不再以“罚”为锚点,而是以“关怀、共识、可持续”为核心的改变。 读到这里,你或许会在心里点头,也可能有不同的声音。你认同应当为劳动者设立明确的保护线吗?你是否愿意在评论区讲述自己遇到的类似经历,或者给出一个更人性化的解决方案?当下的外卖生态,究竟该以效率为王,还是以人性为本?你愿意为这场看不见的战斗发声吗?外卖超时问题 外卖超时争议