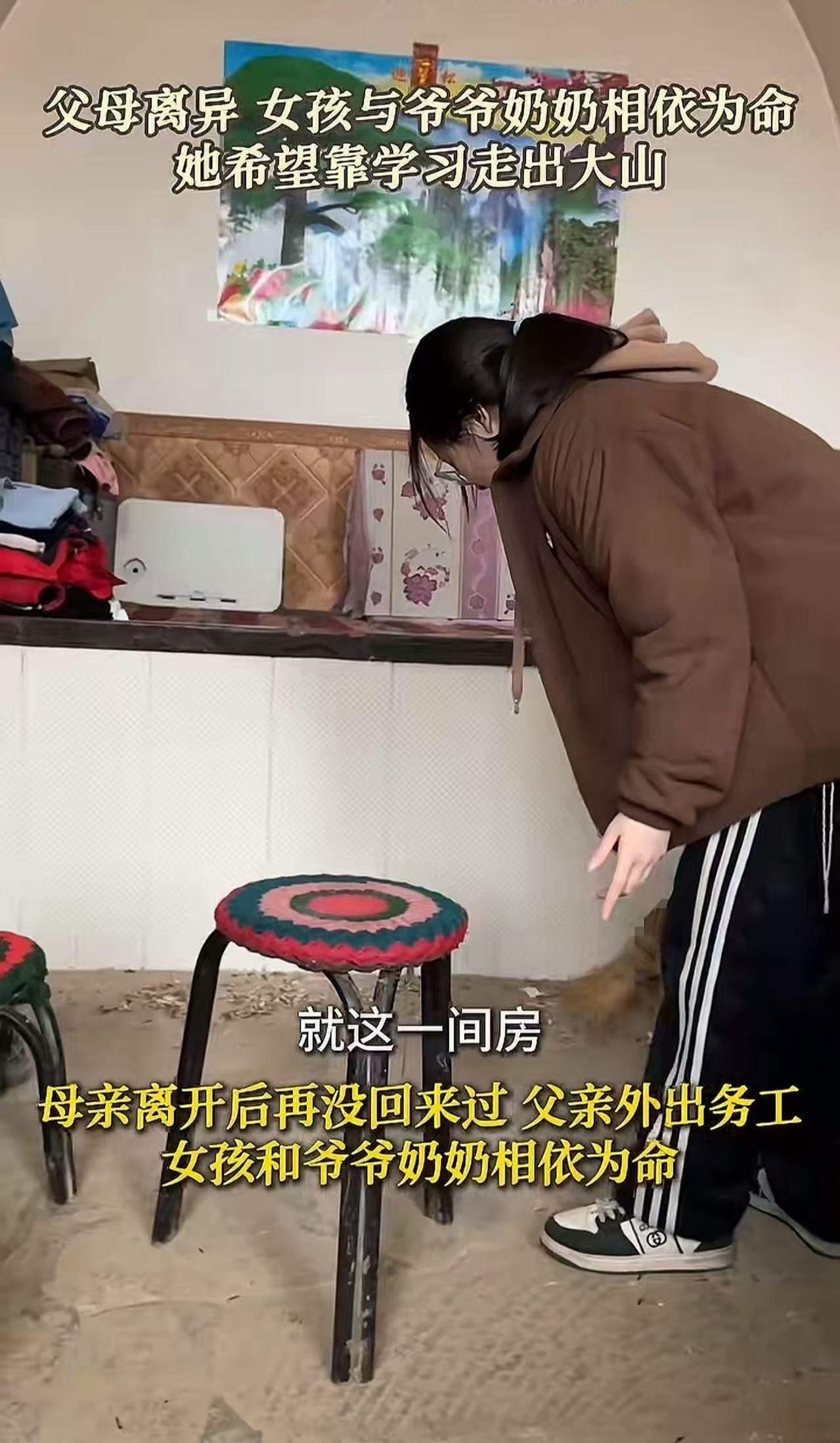

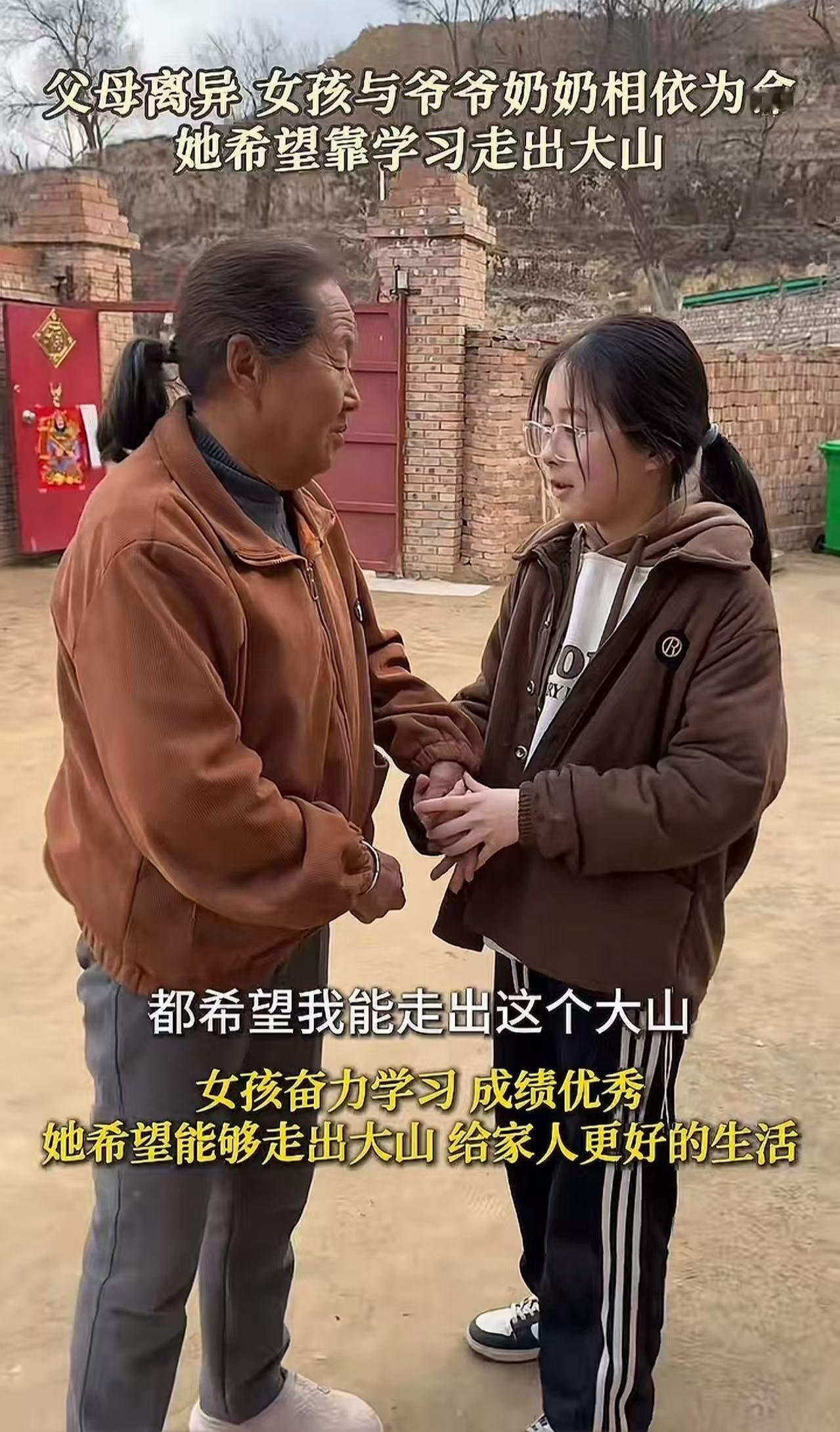

看哭了!父母离异,女孩与爷爷奶奶相依为命,这天志愿者来她家里进行帮扶,看到女孩吃一锅不知放了多久的腌菜,忍不住问她为什么不吃肉?女孩说:“因为肉太贵了,我们平时能吃上腌菜就很不错了!” 时间回到2024年11月的一个清晨,地点在江南某偏远小村的赵家。父母早早离异,留下9岁的小女孩赵晓岚与爷爷赵刚、奶奶赵梅相依为命。院子里是风吹过的空糊木门,灶台上蹲着一口老锅,里面是一锅看起来已经放了好久的腌菜,酸臭混着油香,颇有些硬气的生气。志愿者李悦带着微笑走进来,手里提着一个购物袋,里面是大米、油、干货和一些水果。 “早上好。”她把购物袋一放,先看了看桌上的碗筷,又看了看锅里的腌菜。晓岚蹲在灶台边,眼睛亮亮的,但却把饭勺往另一边偏了偏,像在让出一个更温暖的角落给来人。 “这是我昨天准备的清单,先放在这里。”李悦说,声音里有温度也有力道,“你们吃得怎么样?”她问得很自然,仿佛在问邻居,而不是陌生人。晓岚低下头,小小的声音说:“肉贵。能吃上腌菜就不错了。”她指了指那锅腌菜,像在给自己一个理由,也像在给外人一个解释。 赵剛和赵梅对视片刻,脸上的皱纹仿佛都在这一瞬间柔软下来。爷爷抬起手,拍拍晓岚的头发:“孩子,饿着就吃吧,别顾着客人。”奶奶则轻轻走过去,端起锅边的腌菜,尝了一口,眼角里有点湿润的光。李悦并没有立刻给出答案,她坐在矮凳上,和晓岚一起看向炉火。她说:“社会的温暖有很多种形态,像这一锅腌菜,虽然简朴,却能让人活下去。我们也可以一起想办法,让你们吃得更好、上学更安心。”她拿出手机,和赵梅对着屏幕比划,说道:“这是社区的资助名单、这是学校的助学名额、这是本地志愿团队能提供的餐补和辅导。你愿意让我帮你们申请吗?”晓岚抬眼看她,眼神里有犹豫也有期待。她用力点点头,声音变得坚定:“可以。”这简短的两个字,像是在她心里点亮了一盏灯。 于是,一步步的计划被摆在桌上。先是申请学校的营养餐资助与助学金,其次联系社区卫生站做常规体检,避免因营养不良带来更多问题。李悦还安排了一个周末的临时厨艺课程,让晓岚和奶奶一起学习如何用更少的食材做出热乎乎的一餐;同时,社区志愿者会定期来家里送来新鲜蔬菜和一些基本用品,当然还有陪伴和讲故事的时间。 在交流的过程中,晓岚把自己的梦想悄悄说了出来:想上学,想考上好学校,长大后做一名医生,去帮助像她一样的孩子。她的声音虽小,却像窗外第一缕阳光,穿过冷气,照进每个人的心里。爷爷的脸上终于露出宽慰的笑,奶奶也轻轻抹去眼角的泪水:“你要坚持下去,奶奶和爷爷会在你身后推你一把。”当日的访谈不只是一次物资的分发,更像是一场关于信念的传递。人群里有路人驻足,有人点头认可,也有呼喊“加油”的掌声。你会发现,善意并非高高在上的救援,而是日常生活里的一点点细微之处:一口热饭、一段耐心的陪伴、一个能让孩子继续追梦的机会。 写到这里,故事的价值不是贫困本身的苦,而是社会的态度在微妙改变。每一个像李悦一样的志愿者,都是把温暖带进现实的桥梁;每一个像晓岚一样的孩子,都是对未来的执着和希望的种子。若你也愿意参与进来,或许明天的赵晓岚们就能吃到更香的肉汤、读到更厚的书页、走进更广的世界。 这篇文章最后,给读者留下一道问题:你愿意用哪一种方式去温暖这座城市的角落?评论里说出你的想法,或者把你身边的一个善意案例分享出来,让更多人看到,善意不只是感动的当下,而是持续的行动。你的一点点力量,可能就是另一位孩子梦想起飞的风。离异家庭 农村