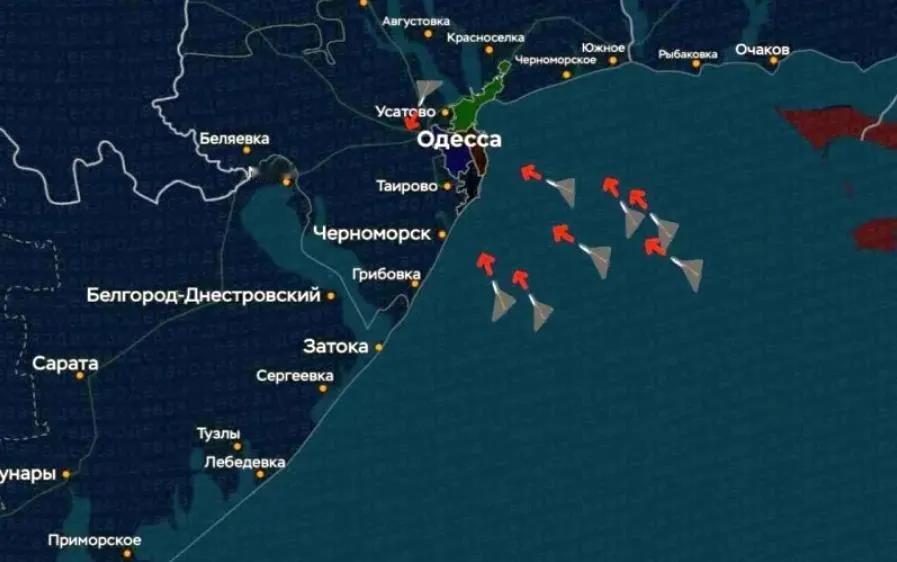

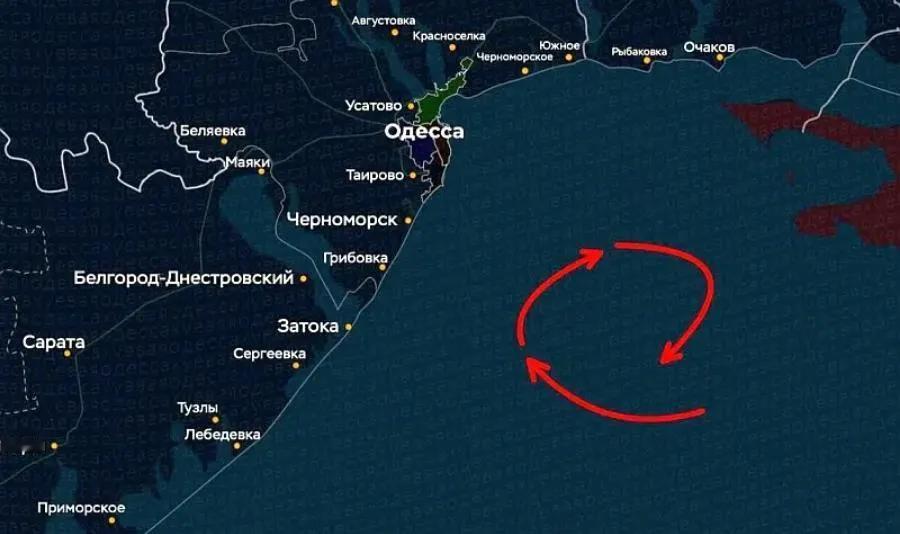

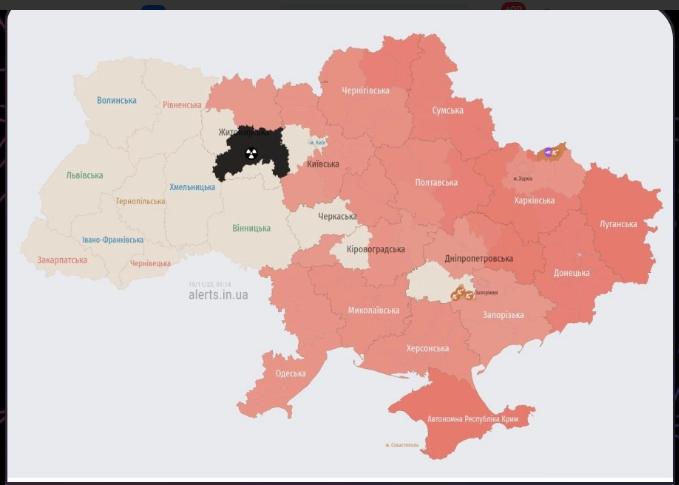

乌克兰一些公共团体今天发布消息称:“(21号当地时间)上午10点40分,成群的无人机已经飞越敖德萨上空。这是迄今为止对这座城市规模最大的一次空袭——“见证者”和“格伯”无人机从夜幕降临就开始攻击,而从目前的强度来看,攻击将会持续一整天。”最近,俄军对乌克兰纵深地区的空袭发生了很大变化,不再局限于夜间攻击,而是昼夜打击。 敖德萨一个实时监测并发布无人机袭击信息的乌克兰公共团体组织报告称,俄军无人机成波次袭击敖德萨港,而且袭击地点不仅限于敖德萨。这个乌克兰公共团体还发现了一个与以往不同的情况,就是俄军的“天竺葵”和“格伯”无人机在对敖德萨港发起攻击前,会在海上盘旋一段时间,等待其他无人机抵达,然后成群攻击目标。 这种战术上的转变,可不仅仅是把攻击时间从夜晚拉长到白天那么简单。它背后透露出的,是一种更为系统和耐心的消耗策略。 过去,人们习惯于在夜幕降临时提高警惕,因为那是无人机活动最频繁的时刻。但现在,黎明的到来并不意味着危险的解除,反而可能是另一轮高强度攻击的开始。 这种无休止的袭扰,让防空系统和人员的神经都时刻紧绷,仿佛一场没有终点的马拉松。这种全天候的压力,正在慢慢改变着战争的节奏。 更值得玩味的是那种“海上盘旋,等待集结”的新打法。这已经不是简单的“打了就跑”了。想象一下,数十架无人机像一群耐心的猎手,在目标区域外的海面上空徘徊,它们之间似乎存在着某种默契,等待着所有“同伴”就位。 这种协同作战的模式,意味着什么?它说明俄军在无人机的指挥和控制上可能取得了新的进展,能够对分散发射的无人机进行空中编组和任务同步。 当它们像一群被激怒的蜂群一样,在同一时间扑向目标时,任何防空系统都会面临瞬间的饱和压力。这种战术的升级,无疑给防御方带来了巨大的挑战。 攻击的目标选择也很有深意。敖德萨港,这个乌克兰重要的经济和军事命脉,持续承受着最大的压力。攻击这里,不仅能阻碍乌克兰的粮食出口和物资运输,更能直接打击其战争潜力。 但攻击并不仅限于港口,其他纵深地区也未能幸免。这种“点面结合”的打击方式,意图非常明确:既要瘫痪关键节点,又要通过广泛的骚扰来分散和消耗对方的防空资源。 每一架被拦截的廉价无人机,都可能意味着对方消耗了一枚昂贵得多的防空导弹,这笔账,算得很精。 对于生活在当地的普通人来说,这种变化带来的影响是切身且深刻的。那种被称为“天竺葵”的无人机发出的独特嗡鸣声,像是割草机又像摩托车,曾经只是夜晚的噩梦,如今却可能随时出现在白天的任何时刻。 空袭警报成了生活背景音,人们无法再像以前那样,在警报解除后获得片刻的安宁。这种持续的心理压力,其破坏力有时甚至不亚于一次实际的爆炸。它侵蚀着人们的正常生活,让安全感的定义变得模糊不清。 这场围绕无人机的攻防战,正变得越来越像一场技术和耐力的赛跑。攻击方在不断优化战术,用更智能、更具协同性的方式来使用成本相对低廉的无人机,试图以量取胜,以消耗拖垮对手。 而防御方则必须在广袤的国土上,构建一张反应迅速、资源充足且智能分配的防空网络。这不仅仅是武器系统的对抗,更是作战理念、后勤保障和国家意志的全面较量。 当无人机可以从黑夜飞到白昼,当它们学会了在空中“集结”,未来的战场形态,似乎正在被这些嗡嗡作响的小东西重新定义。 面对这种全天候、网络化的廉价攻击模式,传统的防空体系又该如何进化?这或许是留给所有军事观察者思考的一个沉重问题。