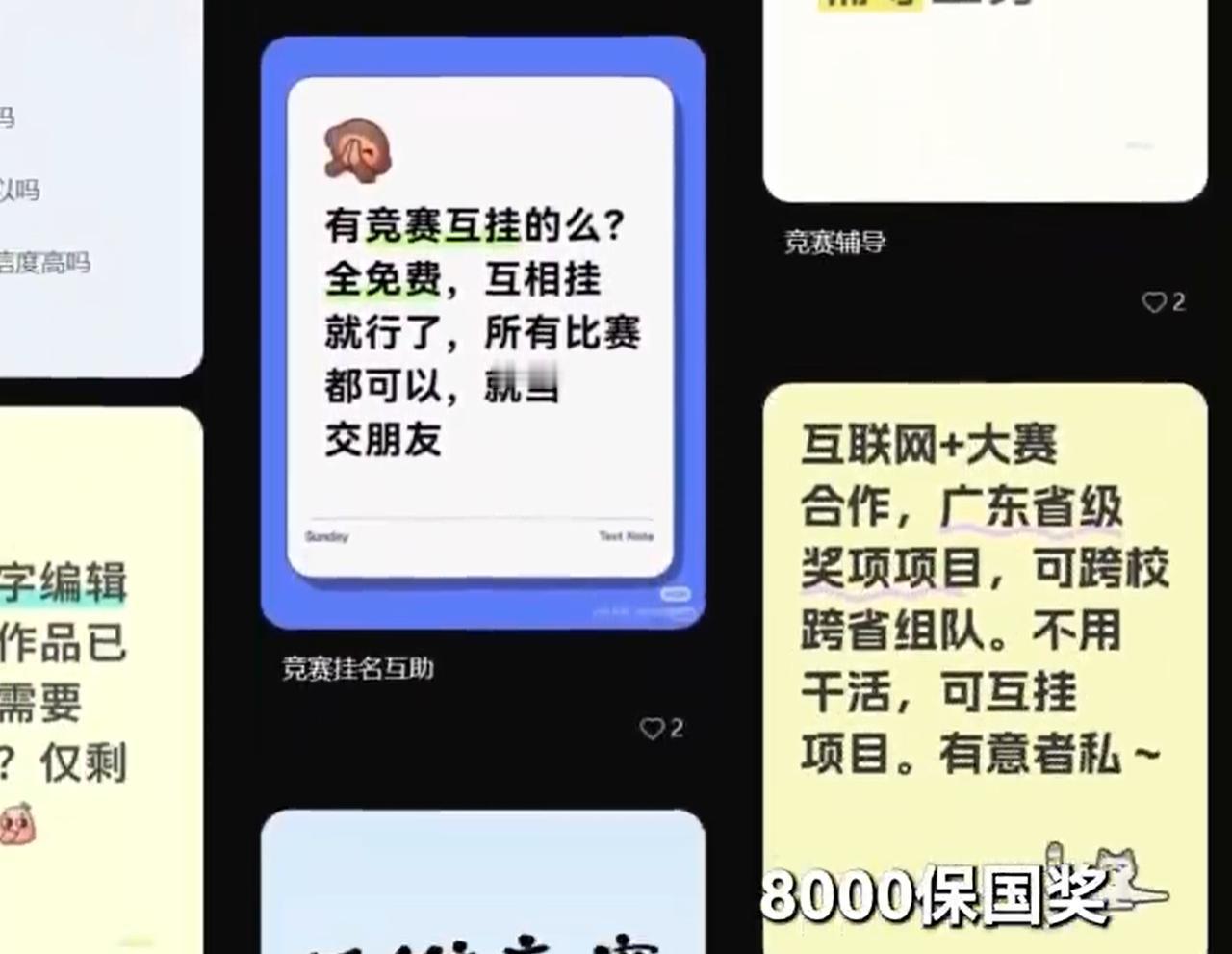

近日,“两千保省奖、八千保国奖”的竞赛“包过”广告引发热议。这种明码标价的“保奖”承诺,表面是“捷径”,实则是侵蚀竞赛公平的毒瘤。 学科竞赛本是激发兴趣、选拔人才的重要平台,如今却被某些机构异化为“钞能力”游戏。只要付费,就能“包装”简历、“打通”关系,甚至直接代笔参赛。这不仅亵渎了竞赛的公平性,更让刻苦钻研的学子寒心。当奖项与实力脱钩,竞赛的含金量必然暴跌,最终损害的是整个教育生态的公信力。 乱象背后,折射出功利教育的痼疾。部分家长盲目追求升学加分,机构趁机收割焦虑,形成灰色产业链。而监管的缺位,更让此类交易屡禁不止。长此以往,刻苦努力的价值将被稀释,“拼爹”“拼钱”反而成了潜规则。 治理“保奖”乱象,需多方合力。监管部门要严厉打击违规广告,竞赛主办方须完善评审机制、堵住漏洞。更重要的是,社会应回归理性,认清“镀金”奖项终将暴露真相,唯有真才实学方能行稳致远。 莫让铜臭玷污学术净土,还竞赛一片清朗天空!