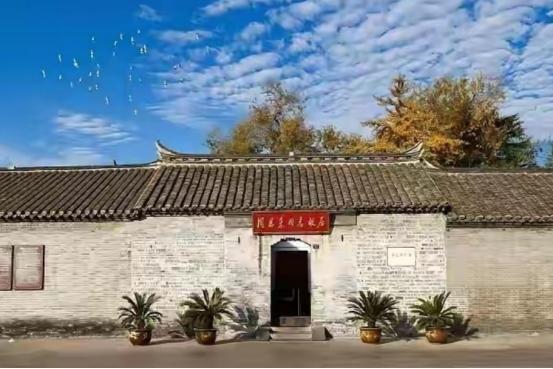

为了保住周恩来总理的故居,淮安曾三次巧妙应对总理的拆房要求,堪称“斗智斗勇”。 新中国成立后,家乡人民看着驸马巷的老屋年久失修、漏雨摇摇欲坠,便想着修缮一番,甚至有了建纪念馆的想法。 可消息传到北京,周恩来总理立刻明确反对。 他专门委托工作人员转告淮安县委,不许维修旧居,更不能建纪念馆,还提出如果地方有需要,可将房屋用于办医院、托儿所等公共福利事业。 面对总理的要求,淮安干部没有直接拒绝,而是想出了折中的办法,让总理的堂弟媳陶华一家继续居住在部分房屋里,其余房院则交给公家,但始终没有按“拆房”的要求执行,悄悄保住了房屋的主体结构。 1958年6月,周恩来总理专门给淮安县副县长王汝祥写了一封信,再次强调万万不可修理旧居。 他随信寄去五十元,要求先修好漏雨的部分,然后将除陶华居住外的房院全部交公,同时郑重请求,万不能将房屋作为纪念引人参观。 这一次,淮安县委仔细研究后,将东边宅院改作县委学习室和儿童图书室,西边宅院仍让群众居住,既响应了总理“交公公用”的指示,又以“公用房需保留”为由,避开了拆房的要求。 总理得知房屋被用于公共事务,没有再坚持拆房,这场第一次“交锋”以巧妙的变通画上句点。 几年后,淮安县委负责人进京汇报工作时,周恩来总理又一次语重心长地交代,故居不能留在那里让人参观,实在不行就拆掉。 同行的邓颖超也严肃叮嘱,要按总理的意见办。 面对如此明确的要求,淮安干部没有退缩,他们解释房屋已作为公用场所,拆了会影响群众使用和办公,同时承诺严格遵守“不对外开放参观”的规定。 总理深知家乡干部的难处,也认可公用房的合理性,拆房的事再次被搁置。 1973年11月,国务院办公室专门致电淮安县委,传达了周恩来总理的三条硬性指示:不要让人去参观、不准动员居民搬家、房子坏了不准维修并要求拆掉。 这一次的要求更为严格,淮安干部陷入了更大的困境。 他们一方面严格执行前两条指示,严禁任何形式的参观活动,保障居民正常居住;另一方面对于“拆房”和“不准维修”的要求,采取了“缓修不拆”的策略。 平日里只要房屋出现小问题,就用最节俭的方式悄悄修补,既不违背“不准大兴维修”的原则,又防止房屋因损坏严重而自然坍塌,再次守住了故居的根基。 周恩来总理逝世后,邓颖超依然遵照总理遗愿,写信给淮安县委,要求停止任何修建故居的行为。 但此时,无数群众纷纷要求修缮故居,以缅怀这位人民的好总理。 淮安县委综合各方意见,向上级提出修复故居的申请,最终获得批准。 1979年1月8日,在总理逝世三周年的日子,故居修复工程正式开工。 工人们在寒冬里搭起芦席大棚,升起十六个油桶做的火炉保温,仅用16天就完成了修复,严格按照1910年总理离开淮安时的原貌还原了这座院落。 1984年12月,邓公为故居题写了“周恩来同志故居”匾额,这座历经波折的院落终于以正式的身份向公众开放。 如今,这里已成为全国重点文物保护单位和爱国主义教育示范基地,每年接待数百万游客,驸马巷周边的历史文化街区也在保护整治中保留了原有肌理和烟火气息。