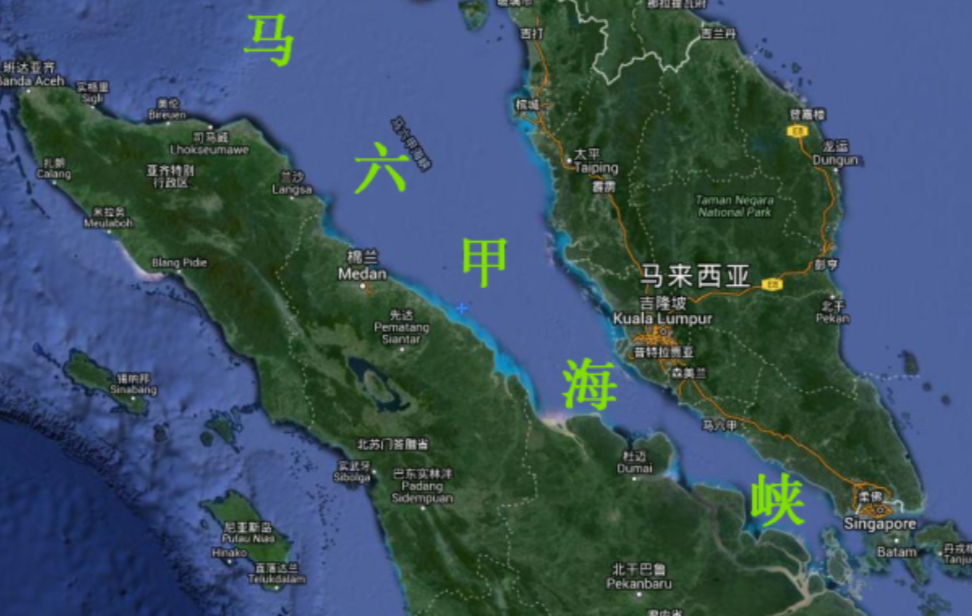

台军前司令员陈永康直言,大陆很难用武力统一台湾!去年解放军在台海搞的演习,那可不是传统意义上的“抢滩登陆”,以前打仗,可能想着派兵上岛硬拼,可现在不一样了,你看那无人机、隐身战机满天飞,电子战装备一开,对方雷达、通讯全乱套,这哪是光靠岸边修几个堡垒能防住的。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在当前台海局势的复杂变动中,军事冲突的形态已经发生了根本变化,传统的登陆作战模式逐渐被现代战争的新思路所取代,信息化、智能化手段成为主角,无人机、精确打击武器、网络攻防等高科技元素,正在重塑台海地区的战略平衡。 近年来,解放军的军事建设持续推进,作战理念也在同步升级,以往强调正面登陆、兵力投送的单一打法,已经演变为多维度的综合作战,远程打击、电子压制、网络攻击和快速机动成为核心,第一波行动往往旨在迅速削弱台湾地区的指挥体系和防空能力,通过对关键节点实施精确打击,达到瘫痪指挥、扰乱防御的效果,这种作战方式强调信息优势,意图在最短时间内掌控战场主动权。 同时,台湾方面也在不断调整防御思路,过去年复一年采购昂贵主战装备的做法,逐步让位于“分散部署、机动灵活”的新战略,无人机、岸防导弹、单兵防空系统等低成本装备逐渐成为防御体系的重要组成部分,如此一来,台湾的防御不再单纯依赖大型平台,而是通过密集分布的小型武器系统,提升存活率和战场持久力,这种“以量取胜”的策略,目的在于消耗对手资源,延缓其行动节奏,让对手在进攻过程中付出更高的代价。 在技术推动下,台海地区的攻防逻辑也发生了深刻变化,无人机集群作战逐渐成为现实,成千上万架廉价自杀式无人机可在短时间内对登陆舰队和高价值目标发起饱和攻击,面对这种“淹没战场”的新形态,任何一支舰队的防空能力都将面临极大考验,拦截弹药有限,在持续高强度攻防下,防御系统极易被拖垮。 与此同时,电子战和网络战的作用愈发突出,现代战争的前奏,往往不是炮火齐鸣,而是信息领域的较量,解放军重视通过电磁频谱控制,提前瘫痪对方雷达、通信与导航系统,指挥链一旦中断,防御体系就会陷入混乱,大量高科技装备可能在一夜之间变为“聋子”和“瞎子”,美方和台湾方面也在研究如何通过分布式指挥、抗干扰系统提高自身的抗压能力,但实际操作中,系统兼容、气象影响等问题依然是难以忽视的短板。 装备先进并不意味着战场优势一定能够兑现,近年,台湾自造潜艇项目进展一波三折,导弹系统在复杂气候条件下的命中率也存在波动,美军顾问曾指出,在电子干扰等极端条件下,部分武器极易受到影响,装备体系庞杂,后勤链条脆弱,一旦遭遇集中打击,修复与补给的难度陡增,实战环境下,技术与系统的稳定性往往比单一装备的先进程度更为关键。 战争的影响并不仅限于军事领域,两岸经济紧密相连,年贸易额高达数千亿美元,台湾在半导体、电子制造等领域与大陆市场深度融合,武装冲突如果爆发,供应链断裂、工厂停工、失业潮等连锁反应势必波及社会各个层面,以芯片产业为例,一旦生产线停摆,将对全球科技产业造成巨大冲击,社会稳定、民众信心和经济承载力,将决定一地能否承受持久冲突的考验。 外部介入始终是台海问题的重要变量,美国近年来持续加强对台湾军售,推动多项联合军演,提升防御能力,但美军自身的评估显示,一旦台海出现高烈度冲突,援助时效和代价都是巨大挑战,美军兵推结果往往推断,最快抵达战区也需数周,而此时局势已经发生重大变化,介入行动可能面临高强度反介入威胁,后勤补给线脆弱,美方决策还受国内民意、经济承受力等多重因素影响,无法轻易承诺全面军事介入,日本等周边国家内部对卷入台海局势态度也不尽相同,对台海安全格局的影响需长期观察。 台湾岛内社会对安全形势的认知分歧明显,民众对前景既有忧虑也有期待,军备采购与防务投入持续增加,但社会士气波动,部分青年对服役意愿不高,社会舆论在安全与和平间摇摆,与此同时,两岸民间交流升温,经济和文化融合不断深化,越来越多台湾企业在大陆开设工厂,青年创业补贴政策吸引岛内人才跨海发展,旅游、文创、互联网等领域的互动日益频繁,为两岸关系增添新的活力。 两岸关系的未来走向,已不再是单纯的军事对抗所能决定,经济融合、社会互动、民意诉求正逐渐成为影响局势的关键变量,单靠军备竞赛难以获得长远安全,唯有推动合作共赢,才能为两岸关系带来新的机遇,许多智库与学者呼吁,应重视系统性稳定和社会承受力,避免陷入零和博弈的误区。 信息来源:长安观察——破铜烂铁保安全?台退役上将称“有信心赢解放军”