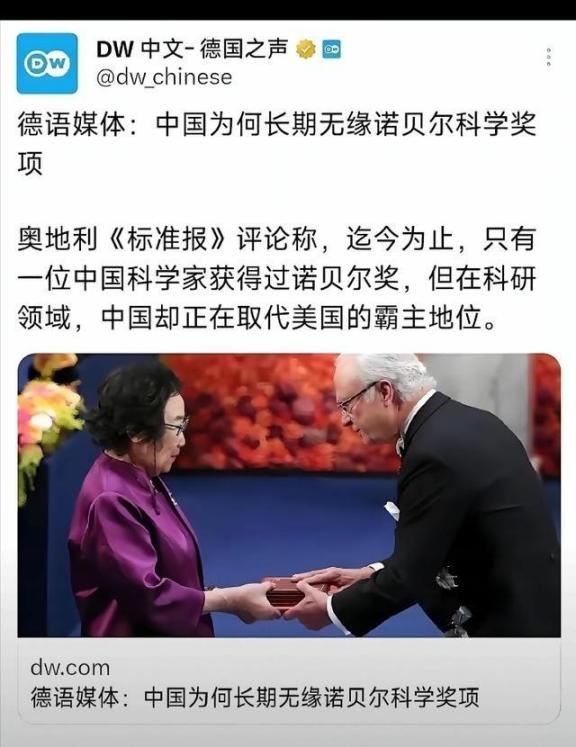

德国媒体曾问全世界各国民众一个问题:“中国科学家为什么会长期无缘诺贝尔科学奖呢?”有一次,是在瑞典的斯德哥尔摩,诺贝尔奖又颁了。灯光璀璨,掌声雷动,台上站着的却还是熟面孔,不是美就是日,要不就是德。中国科学家,依旧没上榜。有人开玩笑说,中国人每年都能在“猜奖”这事上拿个冠军,可真领奖那边儿,咱总是擦肩而过。可你要是只看表面,那就真冤枉了。 斯德哥尔摩的颁奖夜,灯光映照着领奖台上的金色奖牌,美国、日本、德国的科学家们轮番上台,中国代表团的座位却空荡荡的。德国媒体人举着话筒,四处追问路过的各国宾客:“中国科学家为什么会长期无缘诺贝尔科学奖呢?”有人低声议论,有人摇头叹气,这问题像一股风,瞬间刮到国内的实验室和论坛上。网友们刷屏转发预测名单,自嘲说猜奖这项“副业”中国人稳拿冠军,可真格的领奖,总差那么一步。 中国大陆本土科学家在诺贝尔科学奖上,就只有2015年一位生理或医学奖得主,她从青蒿中提炼出抗疟疾的青蒿素,救了全球多少人命,这事儿搁谁身上都得竖大拇指。物理奖、化学奖这些,大陆到现在还没人上榜。那些华裔得主呢,多是上世纪中叶生在中国,后头去了美国、台湾或英国那边深耕。1957年,杨振宁和李政道俩人研究粒子物理,打破了对称定律,那会儿他们是台湾籍。 1976年,丁肇中发现J粒子,美台双重国籍。1986年,李远哲搞化学反应动力学,台湾人。1997年,朱棣文用激光冷却原子,美国出生华裔。1998年,崔琦量子霍尔效应,美国华裔。2008年,钱永健绿色荧光蛋白,美国华裔。2009年,高锟光纤通信,英国华裔。这八位加起来,成果全在海外实验室里结的果,说明早期国内科研条件跟不上趟儿,人才外流严重,好些人年轻时出去,留在外头才出大成绩。 这份缺席,还得怪诺奖本身的脾气。它不追当下热点,专挑几十年前的旧账来算。屠呦呦1971年就搞出青蒿素,硬是等到2015年才发奖,中间隔了44年。其他得主也差不多,好多工作是五六十年代的产物。中国科研真正发力,是改革开放后的事儿,尤其是2010年后才加速奔跑。头几十年,资金少、设备差,全球研发经费排名老在后头。 到了2025年,国内研发支出3.6万亿元人民币,占GDP的2.68%,世界第二,只比美国差一截。每年论文产出90万篇,全球第一,顶尖科学家四万多人。这些数字不是吹的,是实打实的进步。可诺奖这节奏,现成果得熬到2040年后才有戏。 体制这块儿,国内科研讲求实打实,项目三年一周期,五年收尾,科研人员得盯着KPI,论文、职称、经费,一样不能少。国家自然科学基金委的数据显示,课题周期短,考核严,这套机制推着大家往前冲,可诺奖偏爱那种死磕几十年的事儿。日本的本庶佑研究免疫30年才中奖,搁国内,早中期没动静,可能就得换人了。 评价体系重数量,论文影响因子、转化率啥的,得层层过关。数据显示,中国论文自引率60%以上,美国才29%。诺奖委员会看的是原创、基础、颠覆,不是谁发得多谁牛。国际学术圈西方占大头,你得去会议上露脸,顶刊发文,拉人脉。有些得主,早几年就在圈里传开了。 而文化和目标的差异,也拉长了这距离。诺奖设计成最多三人共享,喜欢孤胆英雄。中国科研是集体干,两弹一星、杂交水稻、青蒿素,全是大团队合力。维基数据上,那些华裔得主多在海外单枪匹马。中国重实用,解决老百姓吃饭穿衣的难题。 德国媒体的问题,搁这儿问得有道理,可答案得用事实回击。中国科学家正用自己的步子,丈量时代高度。未来,斯德哥尔摩的灯光下,总有中国身影站上去。 MCN双量进阶计划

老胡

诺奖早成政治正确