闺女出生的时候,我和老公琢磨着给孩子留份长期保障,经朋友介绍找了保险公司的销售,听完对方“复利增值、到期能领一笔可观收益”的介绍,当场就定了份保险——每年交6000多,连续交18年,算下来总保费刚好10万8千。那时候总想着,18年后闺女也成年了,这笔钱不管是给她当学费,还是做创业启动金,都是份实在的心意,所以每年一到缴费日,我们都按时转账,从没断过。 这18年里,看着缴费提醒一次次弹出,看着闺女从襁褓里的小不点长成亭亭玉立的姑娘,心里总揣着份期待,偶尔还会跟老公念叨:“等保险到期,说不定能领个十几万,够闺女买辆代步车了。”上周终于盼到保险到期,我特意提前跟公司请假,揣着保单兴冲冲跑到保险公司,满心以为能拿到一笔超出预期的收益。 可工作人员拿着保单核算半天,报出来的数字让我当场愣住了:“女士,您这份保险到期能领取的金额是11万2千多。”我以为自己听错了,追问了一句:“总共就这么多?我交了10万8千,交了18年,就多4千多?”工作人员点点头,指着保单上的条款解释:“您这份是分红型保险,保底收益本来就不高,这些年市场行情一般,没有额外分红,所以最终领取金额就是本金加少量保底收益。” 我拿着核算单,手指都有点发僵,心里的期待瞬间碎成了渣。18年啊,每年雷打不动存6000多,对我们普通家庭来说,不是一笔小数目——孩子小时候奶粉、尿不湿要花钱,上学后学费、补习班开支不断,好几次手头紧,我都想着要不要断缴,可一想到“到期能领收益”的承诺,还是咬牙坚持了下来。这18年里,哪怕银行利率降了又降,定期存款也能有个稳定收益,可这份保险,18年才多赚4千多,折算下来年化收益率还不到0.2%,连活期存款都比不上。 我忍不住翻出当初的投保合同,密密麻麻的条款里,果然藏着“收益以实际核算为准”“不承诺保底分红以外的收益”的小字,可当初销售跟我们介绍时,压根没提这些风险,反而一个劲画大饼,说“按过往收益推算,到期至少能领15万以上”。那时候满心都是给孩子留保障的念头,加上条款晦涩难懂,就没仔细琢磨,现在才明白,自己是被当初的口头承诺给忽悠了。 回家的路上,我越想越憋屈,跟老公打电话吐槽,他也皱着眉叹气:“早知道还不如把钱存定期,18年下来至少能多赚两三万。”其实倒不是在乎这几千块钱的收益,而是这份期待了18年的“心意”,最终却成了“几乎没收益”的存款,心里的落差实在太大。身边不少朋友听了我的经历,也纷纷吐槽自己买保险的坑:有人买的教育金保险,到期收益还不如银行理财;有人被销售忽悠买了万能险,扣完管理费后收益寥寥。 后来冷静下来仔细想想,还是怪自己当初太轻信口头承诺,没仔细研读条款,把保险的“保障功能”和“理财功能”混为一谈了。保险的核心本是规避风险,可很多销售为了业绩,过分夸大理财收益,让消费者误以为能靠保险赚大钱。这18年的保费没亏本金,也算不幸中的万幸,可那份盼了十几年的期待,终究还是落了空。 现在再跟身边人聊起买保险,我总忍不住提醒一句:“一定要看清楚条款,别被销售的口头承诺忽悠,想理财就选专门的理财产品,想保障就选纯保障型保险,别指望一份保险能兼顾所有。”毕竟18年的时间成本和资金成本,真的耗不起。 各位读者你们怎么看?你买保险时遇到过“收益不符预期”的情况吗?买保险该优先选保障还是理财?欢迎在评论区讨论。

大衣哥公开表扬儿媳妇他在近日的采访中,直接表示,这个儿媳妇是找对了,走完亲戚回

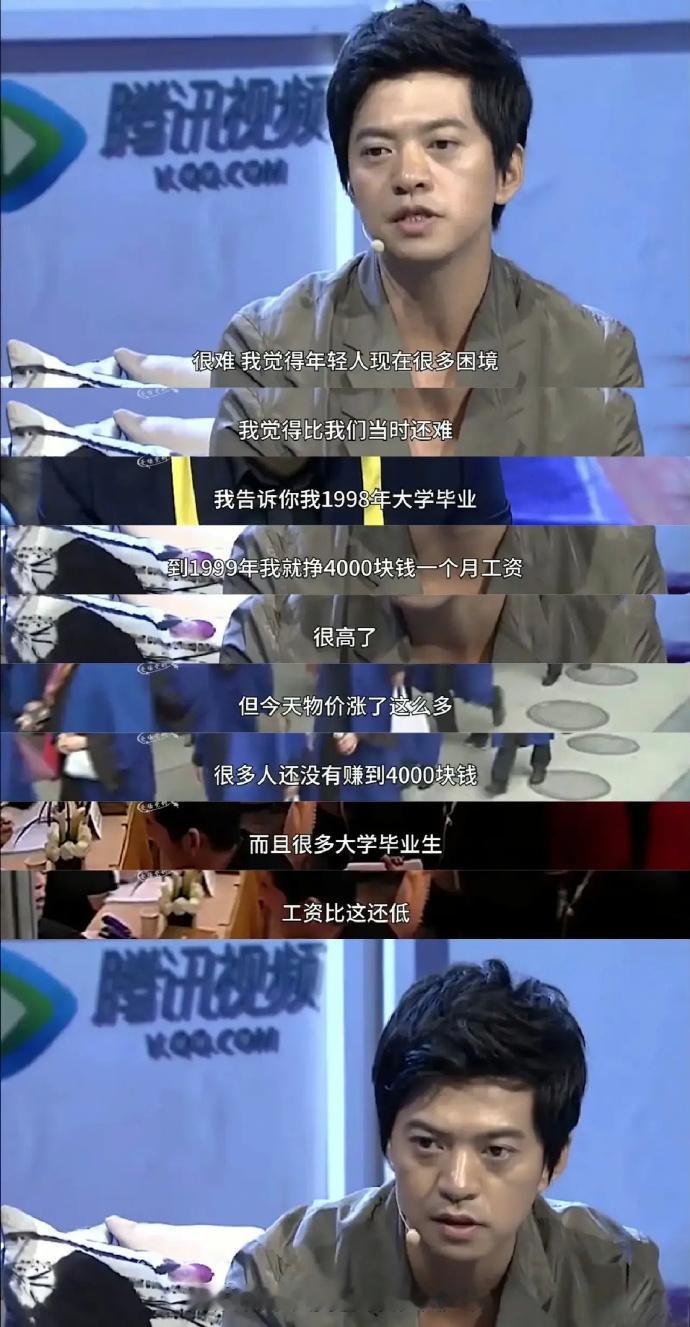

【3评论】【2点赞】