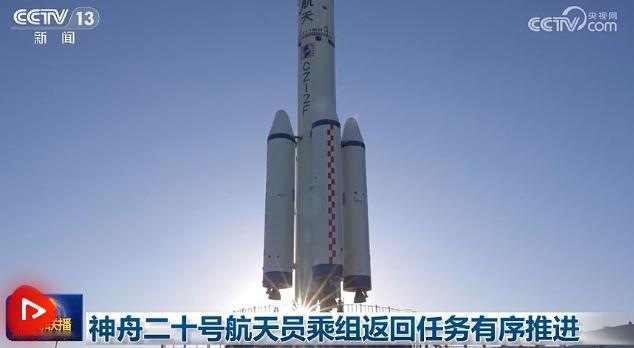

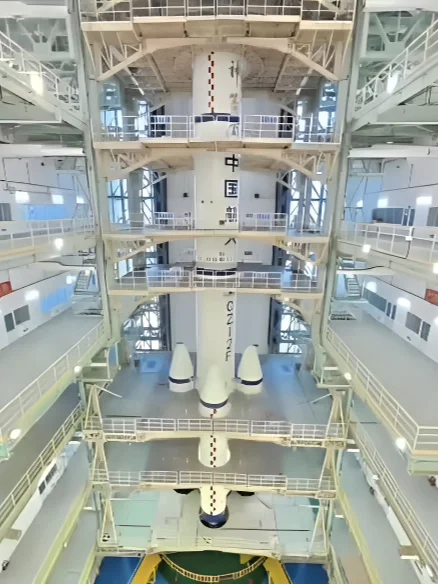

悬着的心彻底落地!神舟二十号的好消息来得太及时,这波“稳操作”才是中国航天的硬核魅力! 本来大家都盼着11月5号神舟二十号能顺利带着三名航天员回家,可没等来返程的消息,反而等到了任务推迟的通知。 后来才知道,是飞船可能遭遇了太空碎片撞击,这一下就让所有人的心都提了起来,毕竟航天员在太空里,任何一点意外都不容小觑,这揪心的等待,反而让中国航天那份独特的“稳”劲儿,看得更清楚了。 说起来那太空碎片真够“不起眼”的,直径也就2到6毫米,跟一粒黄豆差不多大,可别小看这小东西,在太空中它的速度能达到每秒10公里,是民航客机速度的30倍,蕴含的动能堪比一颗手榴弹。 就这么个小小的碎片,硬是在神舟二十号的推进舱上留下了一个5毫米的破损,还导致氧化剂储箱的压力下降了0.3兆帕。 要知道,返回舱再入大气层时,得承受2000摄氏度的高温,这温度可是炼钢炉的两倍,哪怕只有一丝发丝粗细的裂缝,都可能酿成大祸,想想都让人捏把汗。 不过航天团队丝毫没有慌乱,推迟返程的决定,看得出来是对生命极度审慎,半分侥幸都不允许有,而接下来的应急处理,简直就是一场教科书级别的天地协同。 指令刚一发出,北京航天飞行控制中心就立刻接通了天地通信,当听到指令长陈冬沉稳地说乘组状况良好时,大家悬着的一颗心才算先稳了一半,地面的专家团队也迅速集结,对着数百组飞船数据,连夜反复分析论证,一点细节都不放过。 工程师们远程操控着空间站的机械臂,精准地把特种密封材料敷设在受损区域,操作精准得让人惊叹,而且飞船自带的“惠普尔盾”防护装置也立了大功,它用“以碎制碎”的原理,在撞击发生的瞬间就削弱了碎片的初始能量,没让损伤进一步扩大。 就这么紧锣密鼓地忙活了两天,监测数据终于传来好消息,氧化剂储箱压力恢复稳定,舱壁厚度也符合安全返程标准,应急处理任务圆满完成,整个过程不慌不忙,每一步都精准到位,那份笃定劲儿,尽显中国航天的技术实力。 虽说返程推迟了,但航天员们在太空里的工作一点没耽误,这次神舟二十号的任务长达194天,指令长陈冬的累计在轨时长都突破400天了,刷新了中国航天员的纪录,成了目前在轨时间最长的中国人。 单是他一个人就完成了6次出舱,每次在失重环境下一干就是好几个小时,汗水常常把内层衣物都湿透了,整个乘组更是完成了4次出舱和7次载荷进出舱,各项工作都按部就班地推进着。 更厉害的是,乘组还在这段时间里完成了一项极具挑战性的实验,把钨合金在轨加热到3100摄氏度,这温度比火山岩浆还高近一倍,直接创造了国际新纪录,给未来的太空材料研究提供了特别宝贵的数据。 他们还安装了自动脚限适配器和接口转接件,就这小小的创新,能给后续航天员每次出舱节省40分钟,大大提高了作业效率,不得不说,即便遇到波折,航天员们的工作状态依旧在线。 其实这次能这么稳,绝不是偶然,背后是中国航天几十年攒下的技术家底,空间站里储备的食品、水和氧气,足够6名航天员生活6个月,物资上根本不用发愁。 更别提咱们一直有的“发射一发、备份一发”的模式,之前就打破过美俄救援需要9个月的惯例,跑出了太空救援的“中国速度”。有这样的底气在,遇到意外自然能从容不迫。 地面上的东风着陆场也早就严阵以待,考虑到现在是冬天,夜间温度低、光照又不足,搜救团队特意升级了装备。 三架系留无人机升空搭起立体照明网,再配上车载广场灯,把着陆区照得跟白天一样亮堂,红外热成像设备也准备就绪,就算在黑暗里,也能第一时间找到返回舱的位置。 医监医救车里始终保持25摄氏度的恒温,防寒睡袋和各种药品一应俱全,就等着航天员一落地,就能立刻感受到温暖和保障。 最近的演练里,从发现目标到完成航天员转运,全程还不到20分钟,这“万无一失”的保障水准,真是让人安心。 现在神舟二十号已经确认具备返程条件,东风着陆场也做好了万全准备,就等着迎接英雄回家了,这次太空风波,让我们真切看到了中国航天的成熟与担当。 深夜里不停歇的数据分析,机械臂精准无误的操作,着陆场上彻夜通明的灯火,这背后都是“生命至上”的原则和“精益求精”的技术追求。 这种“稳”,可不是死板的不急不躁,而是航天人身上那种能吃苦、能战斗、能攻关、能奉献的精神体现。 也正是这份坚实的底色,激励着一代代航天人,一步步踏实地走向更远的星辰大海。这大概就是中国航天最动人的硬核魅力吧!