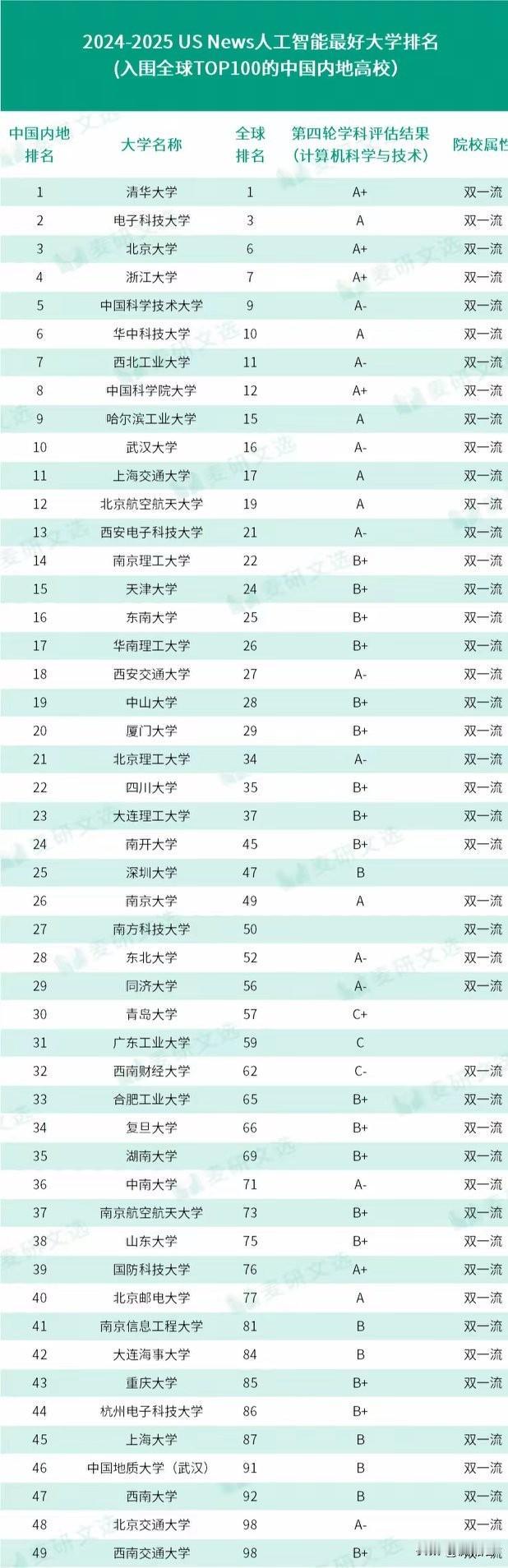

逆向思维破解芯片难题:33岁刘灿已获破格晋升中国人民大学教授 33岁,能在学术圈站稳脚跟已属不易,刘灿却直接站上了顶尖高校的教授讲台。这份破格晋升从不是运气加持,而是他多年扎根芯片领域,用逆向思维撕开“卡脖子”困局的必然结果。了解他的人都知道,这位年轻学者身上最打动人的,是“不随大流”的清醒和“啃硬骨头”的韧劲。 刘灿的科研之路,从一开始就没走寻常路。本科就读于电子科技大学微电子专业时,他就发现身边同学都扎堆追捧高端制程研发,觉得只有攻克7nm、5nm技术才算真本事。但他在参与企业实习时,亲眼见到不少制造企业明明有成熟的中端生产线,却因为芯片封装、架构优化不到位,产品性能始终跟不上市场需求,而高端制程又受限于光刻机等设备,短期内难以突破。这种现实困境让他萌生了一个大胆的想法:既然正面突破核心硬件难度极大,能不能换个思路,从软件优化、系统架构重构入手,让现有硬件发挥最大潜力? 这个想法在当时并不被看好,甚至有导师劝他“别浪费时间,跟着主流方向才能出成果”。但刘灿没有动摇,他一头扎进实验室,把市面上主流芯片的架构拆了又拆,对比不同场景下的性能损耗。为了验证一个架构优化方案,他曾连续48小时泡在实验室,反复调试数据,饿了就啃面包,困了就趴在桌上眯半小时。有一次,优化方案在实际测试中出现兼容性问题,连续一周的实验数据全部作废,团队成员都泄了气,他却沉下心来复盘,从反向推导问题根源,最终发现是接口协议的适配漏洞——这种“先找失败原因,再倒推解决方案”的逆向逻辑,成了他后来破解难题的关键。 他的核心突破,在于跳出了“硬件升级=性能提升”的固有认知。面对国内光刻机技术受限的现状,刘灿团队没有死磕制程缩小,转而聚焦“异构集成+算法优化”:通过重构芯片内部模块布局,让不同功能的芯片裸片高效协同,再搭配自主研发的自适应调度算法,硬是让原本性能平平的14nm芯片,在人工智能推理、工业控制等场景下,性能比肩7nm芯片,而成本却降低了近20%。更重要的是,这套方案完全基于国内现有生产线,无需依赖高端设备,很快就被几家头部制造企业采用,落地到智能家电、工业机器人等产品中,实实在在解决了企业的燃眉之急。 科研之外,刘灿的教学同样让人印象深刻。在中国人民大学任教期间,他从不用晦涩的理论堆砌课堂,而是带着学生拆解真实的芯片项目,让大家直面“设计方案与实际生产脱节”的问题。有学生问他“逆向思维会不会让研究走弯路”,他笑着回答:“科研本来就没有捷径,所谓弯路,可能只是没被发现的近路。关键是要敢质疑、敢试错,知道自己要解决什么问题,而不是跟着别人的脚步走。”这种务实的治学态度,让他的课堂总是座无虚席,不少学生毕业后也追随他的脚步,投身到芯片应用创新领域。 33岁的破格晋升,不仅是对刘灿个人成果的认可,更撕开了一个重要信号:破解芯片难题,从来不是一条路走到黑。当下,我们既需要敢闯“无人区”的高端制程探索者,也需要像刘灿这样,能用逆向思维盘活现有资源的创新者。芯片产业的突破从来不是单点胜利,而是整个生态的协同发力,年轻学者的敢想敢干,恰恰是这个生态最鲜活的生命力。 刘灿的故事告诉我们,所谓“天才”,不过是把别人放弃的时间用在了坚持上;所谓“突破”,往往藏在不被看好的逆向路径里。在芯片自主化的道路上,我们需要更多这样不随波逐流、敢于另辟蹊径的科研者,也需要给年轻人更多“破格”的机会,让他们的才华得以尽情施展。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。