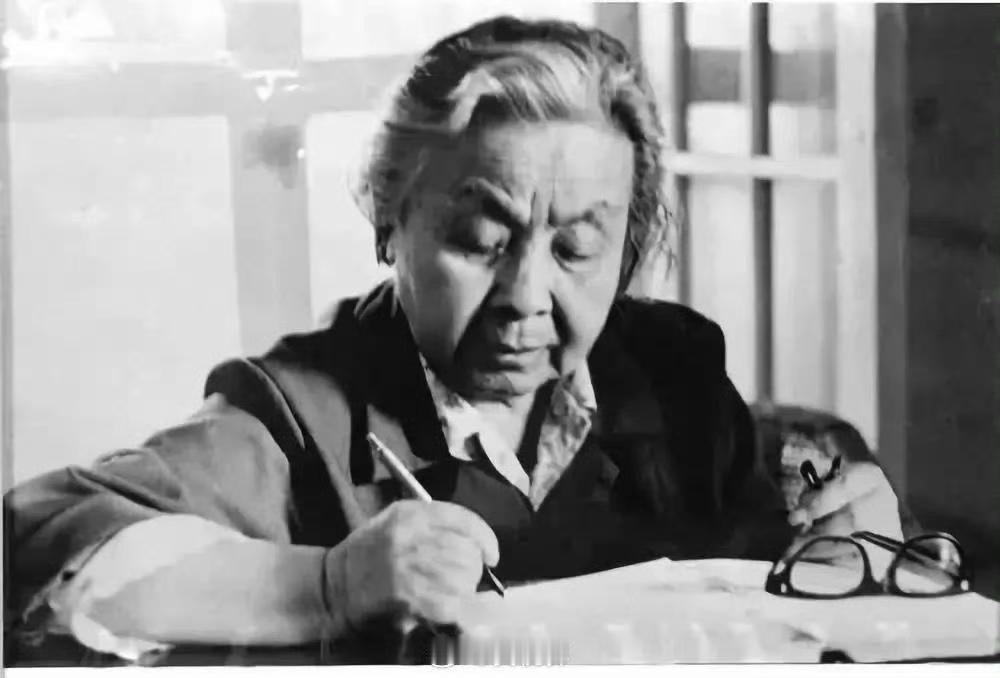

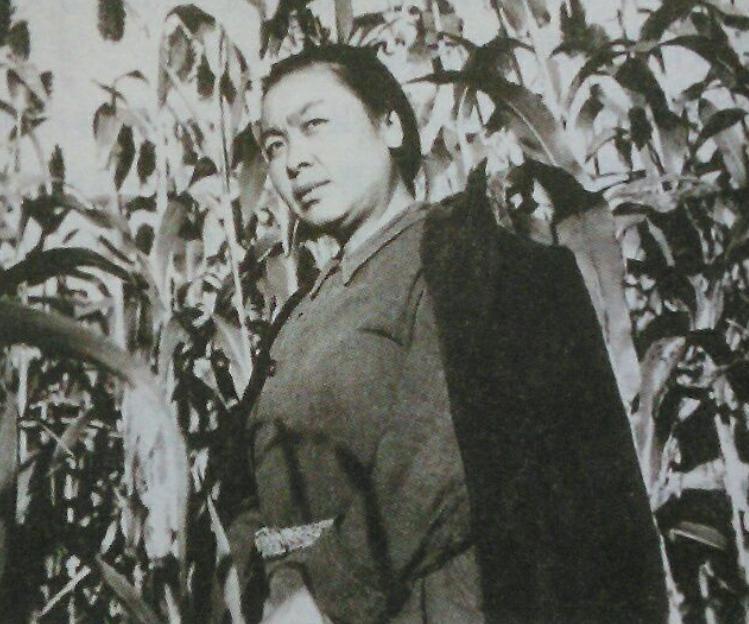

不肯“卖惨”的丁玲:文人最硬的风骨,是守住初心不回头 伤痕文学席卷文坛那几年,很多人把目光对准了丁玲。她半生坎坷,历经磋磨,吃过的苦、受的委屈,比不少喊着“伤痕”的人多得多,按理说该是最有资格哭诉的一个。 无数人等着听她细数血泪,盼着她站出来否定过往,顺着潮流博一波同情。可丁玲偏不,她用沉默和坚定,让所有期待“卖惨”的人落了空。 面对一次次邀约,她绝口不提苦难,也不抱怨命运不公,反倒反复说起延安的岁月,说起教员,谈起《讲话》。她坦诚,自己能活到今天,还能握着笔继续写作,全靠那段岁月的滋养与教育。对她来说,写作从来不是孤芳自赏的消遣,而是为人民发声的责任。 旁人只看到延安是一段过往,丁玲却认死理,那是她作为作家的“根”。初到延安时,她还是带着五四文人气质的写作者,关注个体悲欢,文字里带着知识分子的疏离感。 但在延安的日子里,她脱下旗袍,走进田间地头,和农民一起下地劳作,听他们讲收成的焦虑、翻身的喜悦;她住进窑洞,和战士们促膝长谈,记录他们的理想与牵挂。 那段实打实的实践,让她彻底跳出了小我的格局,明白了文字该为谁而写。《讲话》更像一盏灯,照亮了她的创作之路,让她看清了文学的根本方向——“为人民写作”这五个字,不是口号,而是要融入生活、扎根群众的行动纲领。 她在延安写下的《我在霞村的时候》,聚焦底层女性的苦难与觉醒,文字里满是对人民的共情;《在医院中》则直面现实问题,既不回避矛盾,更饱含建设的热忱,这些作品都成了她践行信仰的最初注脚。 彼时文坛,不少同代文人在潮流裹挟下选择了另一条路。有人翻出过往经历大做文章,把苦难当成博眼球的资本;有人刻意放大委屈,用控诉替代思考,将文学变成宣泄私愤的工具。他们中,不乏和丁玲一样经历过坎坷的人,却在风口浪尖上丢掉了初心,把“伤痕”变成了流量密码。 丁玲的选择,恰好与这些人形成了鲜明对照。她比谁都清楚,否定延安,就是否定自己革命生命的起点;否定《讲话》,就是否定自己文学创作的根本。苦难是真的,但从苦难中淬炼出的信仰更真。 后来丁玲写出《太阳照在桑干河上》,这部荣获斯大林文学奖的作品,正是她延安时期创作理念的延续。书中没有宏大叙事的空洞,而是用细腻笔触刻画了土地改革中一个个鲜活的农民形象,他们的挣扎、期盼与成长,都是她扎根生活的真实写照。比起回头控诉博眼球,她选择了更难的路:守住初心,护住根基。 晚年照片里的她正气凛然,这份凛然,不是装出来的姿态,而是历经沧桑仍不改其志的坚定。在风口浪尖上不随波逐流,在舆论裹挟中保持清醒,比起跟风诉苦的“聪明”,这份坚守更显珍贵。这才是文人最硬的风骨,也是丁玲留给后世最深刻的启示。 历史