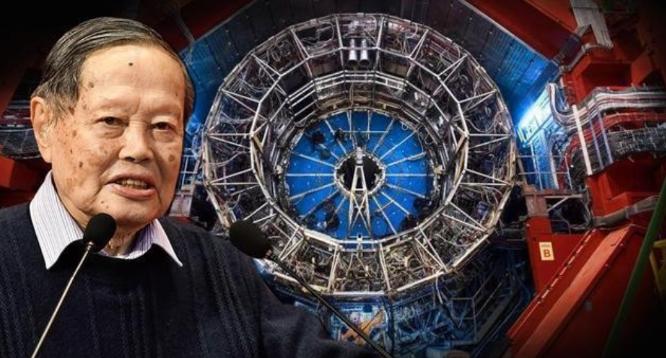

“一定要建,不建中国将落后 30 年!”2016 年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花 2000 亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做嫁衣,不如把这 2000 亿元用在基础教育上,才是真正的钱花在刀刃上!” 中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后 30 年。” 2016 年这桩争论闹得全网沸腾,两千亿的资金去向成了焦点,两位顶尖科学家的观点直接碰撞,连圈外网友都忍不住凑过来琢磨 —— 这钱到底该砸向看不见的微观世界,还是填进基础教育的实坑里。 杨振宁那会儿是真敢说,明明知道支持建对撞机的呼声高,还是硬顶着 “阻碍前沿科技” 的骂名站出来反对。 他最较真的就是钱的分量,2000 亿在当年可不是个虚数,查当年的统计数据就清楚,中央财政教育经费总共才 4439 亿出头,这一下就快掏走一半。 在他看来,与其把这笔巨款砸进一个 100 公里长的地下隧道里,不如撒到基础教育的土壤里,多建几所学校、多培养些基层老师、多更新些教学设备,这些看得见摸得着的投入,才能真正筑牢科技发展的底子。 更戳他痛点的是,当时咱们在高能物理领域的顶尖人才储备还不够厚实,真把机器建起来了,大概率得靠大批外国专家来主导研究,到时候成果出来,咱们顶多算个 “场地提供方”,这不就是明晃晃给别人做嫁衣。 王贻芳那边也丝毫不让,直接把流传的 “2000 亿预算” 给否了。他说真正要建的第一阶段正负电子对撞机,预算也就 360 亿,那些上千亿的说法,是把后续可能建质子对撞机的钱都混在一起算了,而且第二阶段建不建,得看第一阶段有没有重大成果、关键技术有没有突破,不是一拍脑袋就砸钱。 他更急的是机会窗口不等人,当时欧洲、美国、日本都有自己的大型科研项目在收尾,暂时腾不出手来搞环形对撞机,这正是中国跑到前面的好时候。 咱们有北京正负电子对撞机 30 年的技术积累,从加速器设计到运行维护都有自己的队伍,这种优势要是抓不住,等欧洲核子中心缓过劲来,人家凭着人才和技术优势,分分钟就能跑到前面,到时候咱们再想追可就难了,这也是他说 “不建落后 30 年” 的底气。 在王贻芳看来,这机器就算没挖到 “意外宝藏” 也不亏。最起码能把希格斯粒子的性质研究透,这玩意儿可是解开宇宙起源的关键钥匙,全球物理学家都公认这是下一步研究的核心方向。 CEPC 一开机就能撞出一百万个希格斯粒子,这种研究精度是别的装置比不了的。他甚至说根本没有最坏的结果,哪怕没发现超出标准模型的新粒子,能把现有理论的细节搞清楚,也是重大突破。 而且这事儿对他来说近乎执念,那年他都 56 了,一期工程要到 2030 年才完工,后续实验得持续几十年,他大概率看不到最终成果,但就是觉得必须牵头做,不然就是科研规划的失职。 其实两边争的根本不是对撞机有用没用,而是钱该怎么花才对症。杨振宁盯着的是 “当下的家底”,知道基础教育跟不上,再先进的机器也没人能玩明白,毕竟科研最终拼的还是人。 王贻芳瞅的是 “未来的地盘”,清楚基础物理不突破,科技发展早晚得卡在瓶颈上,抢占了这个领域的话语权,才能在国际上有更多底气。 那会儿网上吵得厉害,有人说杨老太保守,跟不上科技发展的节奏;也有人骂王院士不接地气,不顾基础教育的短板。 但没人否认这桩争论的价值,它把 “科研投入该重眼前还是重长远” 的问题摆到了台面上,让更多人明白,科技发展从来不是非此即彼的选择,而是得在根基和前沿之间找平衡。 后来这事儿虽然没立刻有定论,但这场掰扯算是给所有人上了一课。杨振宁的反对不是不懂科技,是太懂国情;王贻芳的坚持不是不顾现实,是太懂机遇。 两千亿(后来澄清的 360 亿)的背后,是两种发展思路的碰撞,没有绝对的对与错,只是站的角度不同。 但不管怎么说,能让这么多人关注到科研投入的取舍,关注到基础教育和前沿探索的关系,这两位院士的争论就没白吵。 参考资料:中国青年网《杨振宁反对建超大对撞机中科院专家反驳:机遇难得》