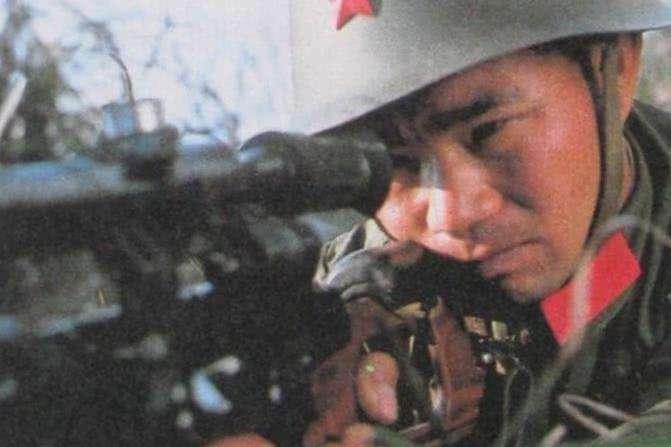

1987年,我军经过不懈努力,成功破译出越南的电报,但是电报内容却让所有人大吃一惊,只见电报上写着:“本部队在一个月不到的时期里,竟然有31名官兵被中国军队的狙击手夺去了性命......估计这些子弹极有可能是出自一人之手。” 这不是普通的战损通报,这是战场上极其罕见的精准打击记录,而且还是越军自己承认的。 从电报中反推,敌方遭遇的并非一场普通伏击,而更像是一个人主导的“猎杀”,而且是持续性的、系统性的。 1979年,那场中越边境冲突之后,老山方向一直是高强度对峙的前沿阵地。1980年代中期,双方虽未再大规模开火,但小股渗透、狙击伏击却成了常态。 越军在夜色中潜行,我军在密林中布防,谁都不敢掉以轻心。老山,成了当时整个边境线上最敏感的一块“火药地毯”。 越军频繁派出侦察小组深入我方阵地,希望摸清布防情况,但屡屡无功而返。1987年春,越军的侦察兵甚至开始在白天出动,企图用快速突入方式突破我军防线。 但就在这段时间,他们的人员开始“莫名其妙”地减少。不是集体中伏,也不是炮火覆盖,而是一批批侦察兵,一个接一个地倒下,而且中弹部位惊人一致。 不是头部,就是胸膛。换句话说,每一发子弹都精准致命。疑问随即浮现:是谁在操作这场“单人战役”? 答案指向了一位年轻的中国士兵,向小平。生于1966年,四川南充人,从小生活在一个军人家庭。 1984年,他加入北京军区第27集团军79师236团,也就是当时人称“魏来国团”的部队。 这个团以纪律严明、作风刚硬而出名,团长魏来国是解放战争时期的神枪手,部队里的士兵都以“能打善射”为荣。 向小平在新兵训练时就显示出极强的射击天赋。他用砖块绑在枪管上练稳定性,在雪地中潜伏几个小时不动,用烛火练习夜间瞄准。 他不喜欢说话,但每次打靶成绩都让人瞠目结舌。老兵们说,他不是在练枪,而是在拿生命跟子弹磨合。 到了1987年,向小平被派往老山前线,执行一项高度机密的任务:阻止越军侦察小组渗透我方阵地。 他被部署在39号高地,这是一块视野开阔、地势复杂的要地,守得住,就能守住整个防线的安全。 向小平孤身一人,潜入前线雷区。他徒手清除60多枚地雷,在密林中设下7个观察点和11个射击位。他始终在变换位置,打一枪就换地方,生怕暴露目标。 在接下来的40天里,他几乎没有离开过高地。他靠压缩饼干和雨水维生,身上被蚊虫叮咬得满是疮痂,还一度发高烧。但他从未请假,也没有报告。 战果惊人,31发子弹,击毙30人,重伤1人。每个目标中弹后几乎当场死亡。 越军一开始以为是我军布设了机枪火力网,后来才意识到,这可能是同一个人在逐一清除他们的侦察兵。 这份电报就是在此背景下被截获的。我军指挥部一开始也不敢相信,便启动调查。 第79师政治部主任傅剑仁带队核查战果,从现场弹壳、射击角度、敌军尸体中弹位置等细节入手,最终确认:确实是向小平一人完成了这场“定点清除”。 战功最终被中央军委确认。向小平被授予“战斗英雄”荣誉称号,记一等功,入选全国十佳青年。他的战术被纳入后期狙击手训练体系,成为后续边境防御的重要参考。 越军战士在那段时间几乎不再敢轻易出壕,哪怕只是探头查看地形。 向小平的这段记录,不只是战术上的胜利,更是一种心理压制。这种精准、冷静、高度自律的战场存在,在对手眼中,甚至比火箭炮更可怕。 战后不久,向小平主动申请转业。1999年,他被安置到重庆海关,参与缉私与缉毒工作。他从未向外人夸耀自己的过去,只说过一句话:“我只是尽了一个士兵的本分。” 他的事迹后来被编入军事教材,成为“老山精神”的象征之一。许多后来参军的年轻人,正是因为读到了他的故事,才立志投身边防。 这封电报,是越军在战场上的一次失败记录,也是我军狙击战术成熟的标志性印证。它的出现,不仅揭示了边境对峙下的真实战况,也让一个个无名英雄浮出水面。 战争从来不是数字游戏,每一个精准命中的子弹背后,都是无数次训练的结果,是一名士兵的意志与技术的极限交汇。 向小平的战场表现,不只是技术的胜利,更是一种精神的凝结。他的故事,提醒人们,和平从不是天上掉下来的,是靠一代代默默无闻的战士,用血汗守下来的。 信息来源: 《这个解放军狙击手被称为老山第一杀手,用31颗子弹消灭30人》——凤凰网

无始茶福仙苑

[赞][赞][赞]

☆猛鼠☆

兵王