潜伏国民党顶级卧底,吴石排第7,第一名老蒋临走都没想明白! 老蒋身边最大的卧底,其实不在戏里那几位的名单里,大家一提潜伏一提谍战,脑子蹦出来的总是吴石,剧里镜头密集,桥段紧,记住也正常,往下挖几层,排序一换,分量另一回事,真要说到把整个人生压上牌桌的那种,指向一个人,郭汝瑰。 从对解放战争的实际影响来看,吴石只能排第七,榜首郭汝瑰才是隐藏最深的关键人物——他执掌国民党最高军事指挥权的核心环节,将老蒋的作战计划实时传递,直至老蒋退守台湾,始终未怀疑这位“心腹干将”。 卧底的价值核心,不在于名气大小,而在于接触核心机密的层级。吴石虽官至国防部参谋次长,但分管部队部署存档,属于“事后备案”类岗位; 郭汝瑰1947年3月就任国防部作战厅厅长时未满40岁,直接执掌作战计划制定、兵力调配的实权,老蒋召开最高军事会议,他全程在场记录,相当于“总参谋部首席秘书”。 孟良崮战役是典型例证。1947年5月,国民党整编七十四师计划突袭华东野战军,这支部队全员配备美械装备,是老蒋倚重的“王牌主力”。 当时华东野战军尚未摸清其具体动向,郭汝瑰在会议结束后,连夜将七十四师的兵力部署、行军路线、补给点等核心信息传递出去。 正是这份情报,使华东野战军快速调整部署,将该部围歼于孟良崮,击毙师长张灵甫,直接扭转华东战局。 淮海战役中,郭汝瑰的作用更为关键,直接改变了老蒋的战略部署。1948年徐蚌会战前,他先将完整的《徐蚌会战蒋方部署》送出,让我军提前掌握黄维、杜聿明两大兵团的布防情况。 老蒋原本计划令部队退守蚌埠,依托淮河构建防线,郭汝瑰以“地形不利于长期防守”为由反复进言,成功说服老蒋改变部署,将部队调至徐州外围决战——这一调整,恰好将国民党主力送入我军包围圈,最终黄维兵团被全歼,黄维被俘。 如此关键的操作,老蒋为何未曾怀疑?答案在于郭汝瑰的伪装功夫堪称极致。 其一,身份根基深厚,他是黄埔五期生,更是陈诚手下“十三太保”之一,属于国民党嫡系核心圈层; 其二,清廉形象突出,抗战时期任师长时,部队缴获物资全部上交,家中陈设简陋,连沙发都打了补丁,老蒋得知后称赞其“正派”; 其三,不搞派系结党,开会时敢与其他将领据理力争,这种姿态让老蒋认定他“一心为公”。 甚至杜聿明曾向老蒋直言怀疑郭汝瑰,称其“清廉得不像国民党官员”,反被老蒋斥责,蒋经国实地调查后,也确认其清廉属实。 有个冷门细节值得一提,郭汝瑰与另一位卧底刘斐,曾互相“举报”。两人均在国防部身居高位,互不知晓对方身份,开会时因作战方案分歧常激烈争执,甚至私下向老蒋反映对方的问题。 这种公开的“分歧”成为天然保护伞,老蒋认为“若为卧底,不会与同僚如此激烈争执”。直至建国后两人相见,才知晓彼此身份,这段经历成为隐蔽战线的史实记载。 对比吴石的暴露过程,更能体现郭汝瑰潜伏的专业性。吴石的联络线隶属于华东局地方系统,参与人员多、传递环节复杂,最终因联络员朱枫被捕而暴露;郭汝瑰自1945年起,仅与董必武直接安排的任廉儒单线联系,其家人均不知晓其真实身份。 曾有蒋纬国麾下特务发现郭汝瑰的随从与地下交通员接触,追查之际,该交通员咬舌自尽,线索中断,蒋纬国因无实证只得终止调查。 老蒋到台湾后仍复盘战事:“为何每次作战计划都似被共军提前掌握?”他怀疑过多名将领,甚至对桂系将领当众斥责,唯独未将疑点指向郭汝瑰。 1949年郭汝瑰率部起义,老蒋才惊觉自己培养十几年的“心腹”竟是卧底,此时已无力回天。蒋纬国在回忆录中提及:“郭汝瑰房间警卫亦不能随意进入,仅有一名随从可靠近,如今想来,那人便是其联络人。” 多数人认为卧底依赖胆大心细,郭汝瑰的经历却揭示,顶级潜伏的核心是“体系化运作”。单线联系切断暴露风险,清廉形象消解政治猜忌,专业能力获取核心权力,三者构成闭环。 反观当下谍战剧,常渲染“飞檐走壁送情报”的戏剧化场景,却忽略真实隐蔽战线的关键——彻底融入敌方体系,让对方产生“比自己人更可靠”的信任。 吴石为情报事业牺牲,值得永远铭记;郭汝瑰以18年潜伏,在国民党核心机构持续传递关键情报,直接影响多场决战走向,其战略价值更为突出。 老蒋至死未能完全想通的问题,答案其实明确:并非共军战术高明,而是其集团已腐朽不堪,郭汝瑰这类有理想、存良知的人士,终究会站到人民一方。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

丫丫

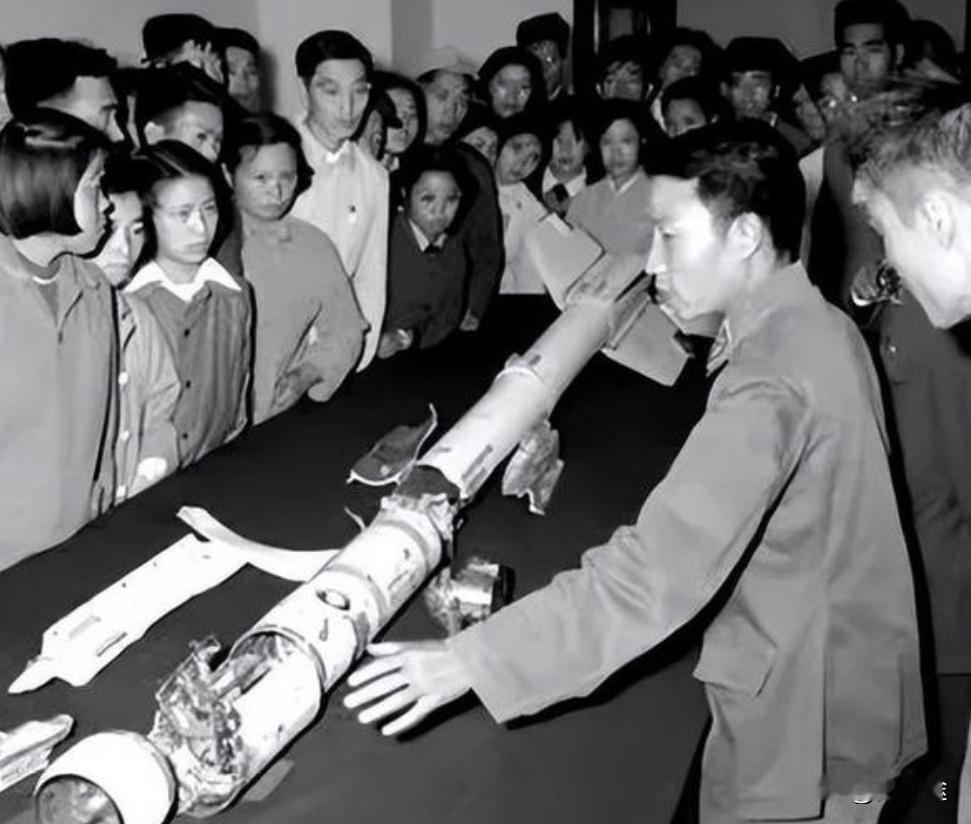

其实是需要几级台阶要走的路