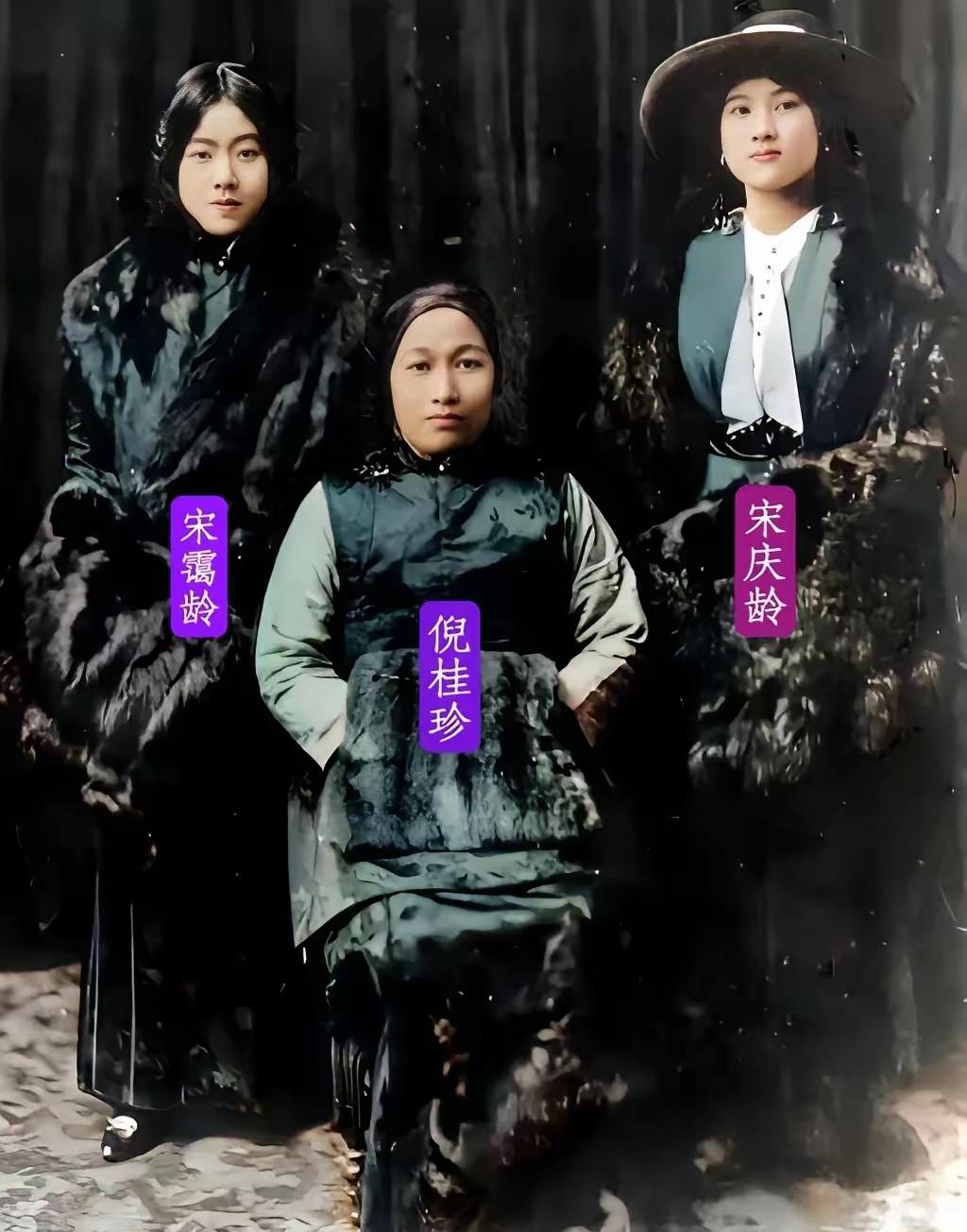

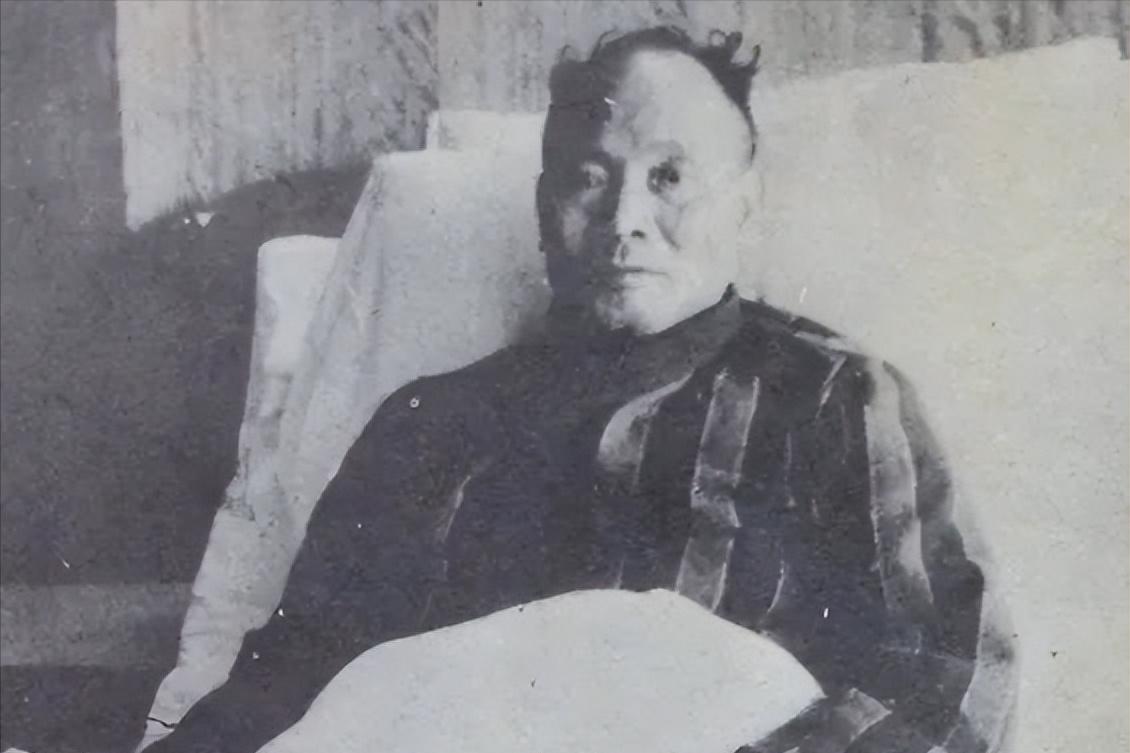

1967年8月16日,88岁的孔祥熙临终前望着3岁的孙子孔德基,直言孔家要绝后!身旁的宋霭龄随即摇头叹息。 这位自称孔子第75代嫡孙的民国财阀,终其一生坚守的家族传承理念,在生命尽头迎来了彻底的崩塌。 作为执掌国民政府财政大权十余年的核心人物,他通过政商运作聚敛起富可敌国的财富。 与宋霭龄的婚姻将孔家与蒋宋陈四大家族深度绑定,成为近代中国最具影响力的豪门之一。 而作为儒家创始人的直系后裔,他自小浸润在“不孝有三,无后为大”的传统伦理中。 将家族血统的纯正、文化的延续与根基的稳固,视作比权力财富更重要的终极追求。 孔祥熙与宋霭龄共育有两子两女,孔令仪、孔令侃、孔令伟、孔令杰四人的人生轨迹,共同指向了孔家传承的断裂。 长女孔令仪留学美国期间深受西方婚恋观念影响,两次婚姻均未留下子嗣。 她的选择打破了宋霭龄为其规划的豪门联姻之路,也脱离了孔家期望的传承轨道。 长子孔令侃作为家族重点培养的继承人,执掌中央信托局期间展现出商业手腕。 却在婚姻选择上背离家族意愿,迎娶年长十多岁的遗孀白兰花,同样未能延续血脉。 次女孔令伟终身未婚,专注于军政商界的个人发展,完全跳出了传统家族女性的角色定位。 唯一让孔祥熙夫妇看到传承希望的次子孔令杰,虽在赴美经商后与好莱坞女星结婚生下孔德基,却让这份希望蒙上了混血与西化的阴影。 四个子女中仅一人有后,且后代的身份背景与孔祥熙心中的“正统”相去甚远,这成为他临终绝望的直接诱因。 他所追求的传承,不仅是血脉的延续,更是儒家文化的坚守、华人身份的认同以及家族在中国土地上的根基稳固。 孔德基的中美混血身份、美国国籍以及西化成长环境,恰恰击中了这份追求的核心痛点。 在孔祥熙的认知里,孔家的传承必须建立在纯正的华夏血统与深厚的文化积淀之上,而孔德基从出生起就脱离了这样的土壤。 他或许早已预见,这个在德克萨斯长大、早年不通中文的孙子,未来会成为家族巨额财富的合法继承人,却无法成为延续孔家文脉、扎根中国根基的“正统后人”。 宋霭龄的叹息,藏着对家族传承规划全盘落空的无奈。 作为民国时期极具谋略的女性,她一生擅长通过布局与运作巩固家族地位,亲手促成蒋介石与宋美龄的婚姻,为孔家搭建起强大的政商网络。 在子女教育与婚姻安排上,她始终试图复制宋氏三姐妹的成功路径,以联姻绑定权力资源,以财富保障生活优渥。 但她忽视了时代的变迁,清末民初的社会变革中,西方自由思想大量涌入,传统家族伦理受到强烈冲击,年轻一代不再愿意被家族意志捆绑。 宋霭龄只注重表面的权力与财富传承,却未能为子女建立起兼顾个人追求与家族责任的价值体系,也未能培育出跨越文化隔阂的家族认同感。 当子女们纷纷选择背离家族期望的人生道路时,她精心构建的传承蓝图也随之瓦解。 对比同时代的其他大家族,孔家的传承困境更显典型。 荣氏家族作为近代中国实业救国的代表,始终以“人、业、德”为核心构建传承体系。 他们送子女出国留学却强调实用本领与家国情怀,允许子女自主选择发展方向却注重基层磨炼与道德培养,打破性别偏见让女性平等参与家族事业。 荣德生创办学校、设立工人养成班,将家族发展与社会责任紧密相连,这种开放且务实的传承理念,让荣氏家族跨越百年风雨依然保持活力。 晋商家族的传承智慧同样值得借鉴,乔家以儒家伦理为内核,设立严格家规规范子弟行为。 创新“身股制”激励职业经理人,采取“分家不分业”模式保障资本整体性,不单纯以血缘定继承人而看重能力与品德。 曹家则通过供奉先祖创业用具警示后人勤俭,建立“德行为本、能力为基”的选拔体系,让家族传承跨越二十六代。 这些家族的成功,在于他们顺应时代潮流,将传承的核心从单一的血统延续转向精神、制度与能力的传递。 孔祥熙晚年流亡美国的经历,加剧了他对家族传承的焦虑。 1947年全家迁居美国后,他再也未能踏上中国大陆的土地,远离故土的漂泊感与政治失势的落寞,让他将家族的未来完全寄托在唯一的孙子身上。 这种无枝可依的处境,让他对“根”的执念愈发强烈,而孔德基的西化背景,恰恰让这份执念失去了寄托的载体。 孔祥熙去世后,宋霭龄于1973年离世,两人留下的数十亿美元遗产全部由孔德基继承。 孔德基成年后虽刻意学习中文以管理家族财产,却始终保持美国公民身份,长期定居美国,与中国的联系仅停留在财富管理层面。 他后来育有三个子女,孔家第四代彻底融入美国社会,成为全球化浪潮中资本与人口流动的缩影。 从孔祥熙的角度来看,他临终前的担忧最终成为现实:孔家虽有生理意义上的后代,却彻底丧失了他所珍视的文化传承与身份认同。 信息:国民党四大家族后人今何在【7】 2013年01月15日10:47 来源:人民网